Fünf Parteien im Nationalrat, das ist in Österreich ein vertrautes Bild. Doch durch die Zersplitterung des Parteiensystems könnten nach der nächsten Wahl sechs oder sieben Parteien Mandatare stellen. Gefahr für die Demokratie ist das keine. Sondern eher eine Normalisierung, wenn man in andere europäische Staaten blickt.

von

Einer wird bei der kommenden Nationalratswahl definitiv nicht antreten: Othmar Karas hat letztes Wochenende in der ORF-„Pressestunde“ Spekulationen, er würde im September mit einer eigenen Liste ins Rennen gehen, öffentlich beendet. Nicht, dass es dem seiner Partei Entfremdeten an Zuspruch aus der Zivilgesellschaft oder von diversen Altpolitikern (aus anderen Parteien) gemangelt hätte. Aber vom Schulterklopfen bis zu einer gemeinsamen Kandidatur ist es ein weiter Weg. Auch für Karas wäre es ein großer Schritt gewesen, der ÖVP, der er seit seinen Tagen in der schwarzen Jugendorganisation JVP angehört, Konkurrenz zu machen. Er hätte ihr am Wahltag entscheidende Stimmen abgejagt, die – sollte es tatsächlich zu einem Kopf-an Kopf-Rennen zwischen FPÖ und ÖVP um Platz eins kommen – fehlen. Er hätte es wohl über die Vier-Prozent-Hürde geschafft, die es in Österreich für den Einzug in den Nationalrat gibt.

Doch darüber hinaus? Jemand, der zuletzt Erster Vizepräsident des Europaparlaments war und recht offen mit einem Antreten bei der nächsten Bundespräsidentschaftswahl liebäugelt, wird nicht als Vertreter einer Kleinfraktion im Hohen Haus sein politisches Dasein fristen wollen. – Andere wollen das schon.

Der Stimmzettel bei den Nationalratswahlen ist in der Regel lang. 13 Parteien wollten 2019 ins Parlament, fünf haben es geschafft. 2017 standen sogar 16 Listen zur Wahl, auch damals waren fünf erfolgreich.

Doch heuer könnte das Parlament bunter werden. Es gibt mehr als fünf aussichtsreiche Kandidaturen. Da wäre zunächst Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei. In Meinungsumfragen wird er konstant bei sechs bis sieben Prozent der Stimmen gesehen. Erfolgreicher als in früheren Jahren könnte auch die KPÖ sein. Zuletzt kamen die Dunkelroten in Salzburg in die Bürgermeisterstichwahl, bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck erreichten sie 6,7 Prozent der Stimmen.

AUSSICHTSREICH. Dominik Wlazny hat im Frühjahr bekannt gegeben, mit seiner Bierpartei bei der Nationalratswahl antreten zu wollen. In Meinungsumfragen liegt er seither konstant um die sieben Prozent. Bei der Bundespräsidentschaftswahl kam er auf 8,3 Prozent der Stimmen

© IMAGO/Zoonar

KPÖ-Kandidat Tobias Schweiger will an dunkelrote Erfolge in Salzburg anschließen

© Robert Fellerer via WikipediaIhr Antreten ebenfalls angekündigt hat die frühere Grünen-Chefin Madeleine Petrovic, die eine Liste umweltbewusster Impfskeptiker anführt und ihrer früheren Partei Stimmen wegnehmen könnte.

Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic will mit einer neuen Liste an den Start

© IMAGO/SEPA.MediaDie Liste DNA, die bei der EU-Wahl mit 2,7 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg erreichte, hätte auch bei der Nationalratswahl Potenzial. Ihr Programm ist u. a. die Aufarbeitung der Corona-Pandemie, strenge Zuwanderungspolitik sowie die Ablehnung der Russland-Sanktionen. Es gibt also Überschneidungen mit der FPÖ. In der ÖVP hoffen manche, dass Listenführerin Maria Hubmer-Mogg ins Rennen geht. Denn auch durch sie könnten sich am Wahlabend entscheidende Prozentpunkte verschieben, die zwischen Wahlsieg und Platz 2 für die FPÖ entscheiden.

Maria Hubmer-Mogg (DNA) erzielte bei der EU-Wahl einen Achtungserfolg

© APA/GEORG HOCHMUTHUnklar ist, ob sich noch eine Wahlliste bildet, die der ÖVP schadet. Das Wiener Parkett tuschelt aufgeregt von Ambitionen konservativer Unternehmer, die mit einem Programm bürgerlicher Werte ins Rennen gehen könnten. Auch über politische Ambitionen von Sebastian Kurz und seinem Freundeskreis wird gerne geredet.

Die neue Normalität

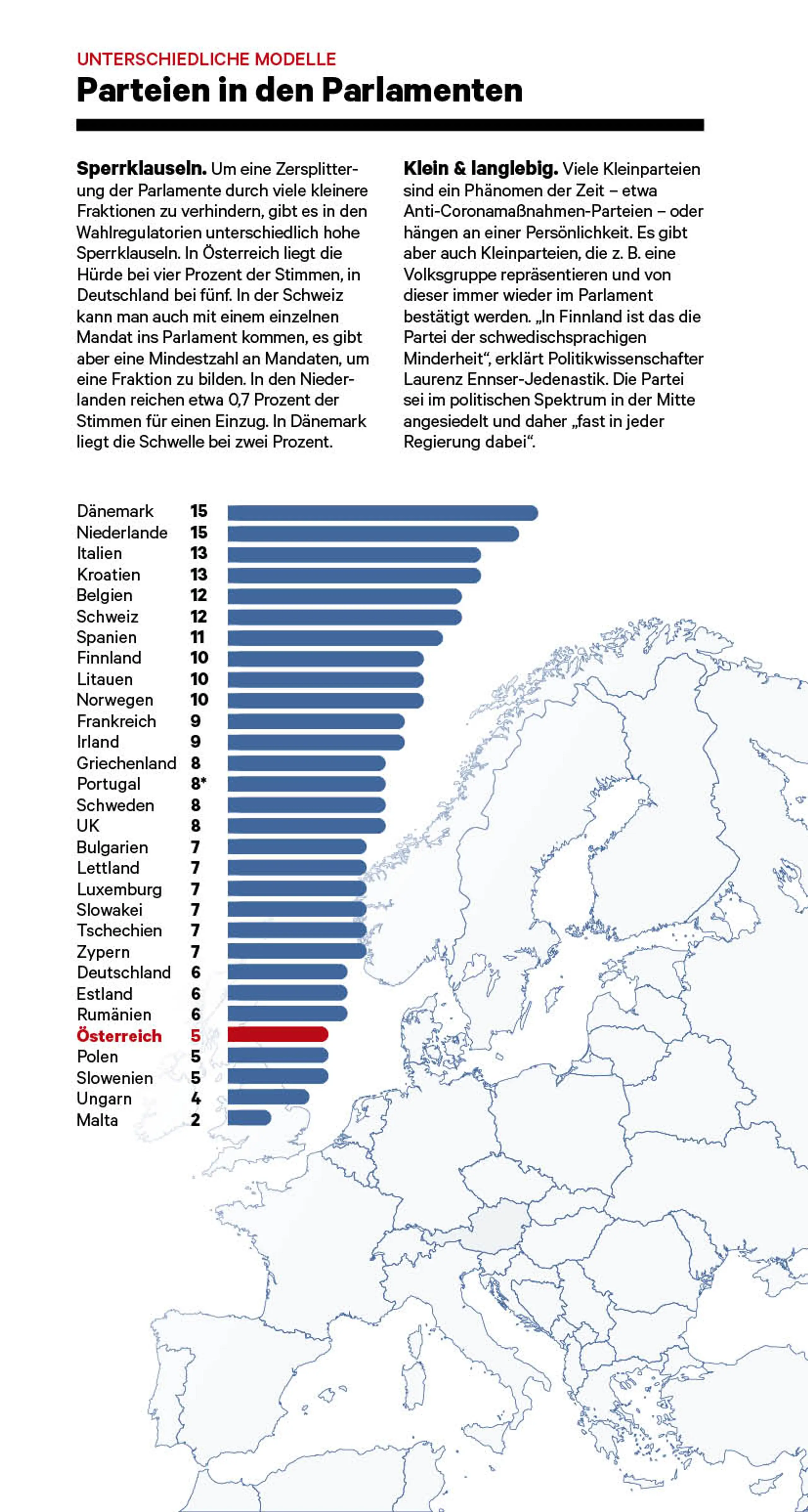

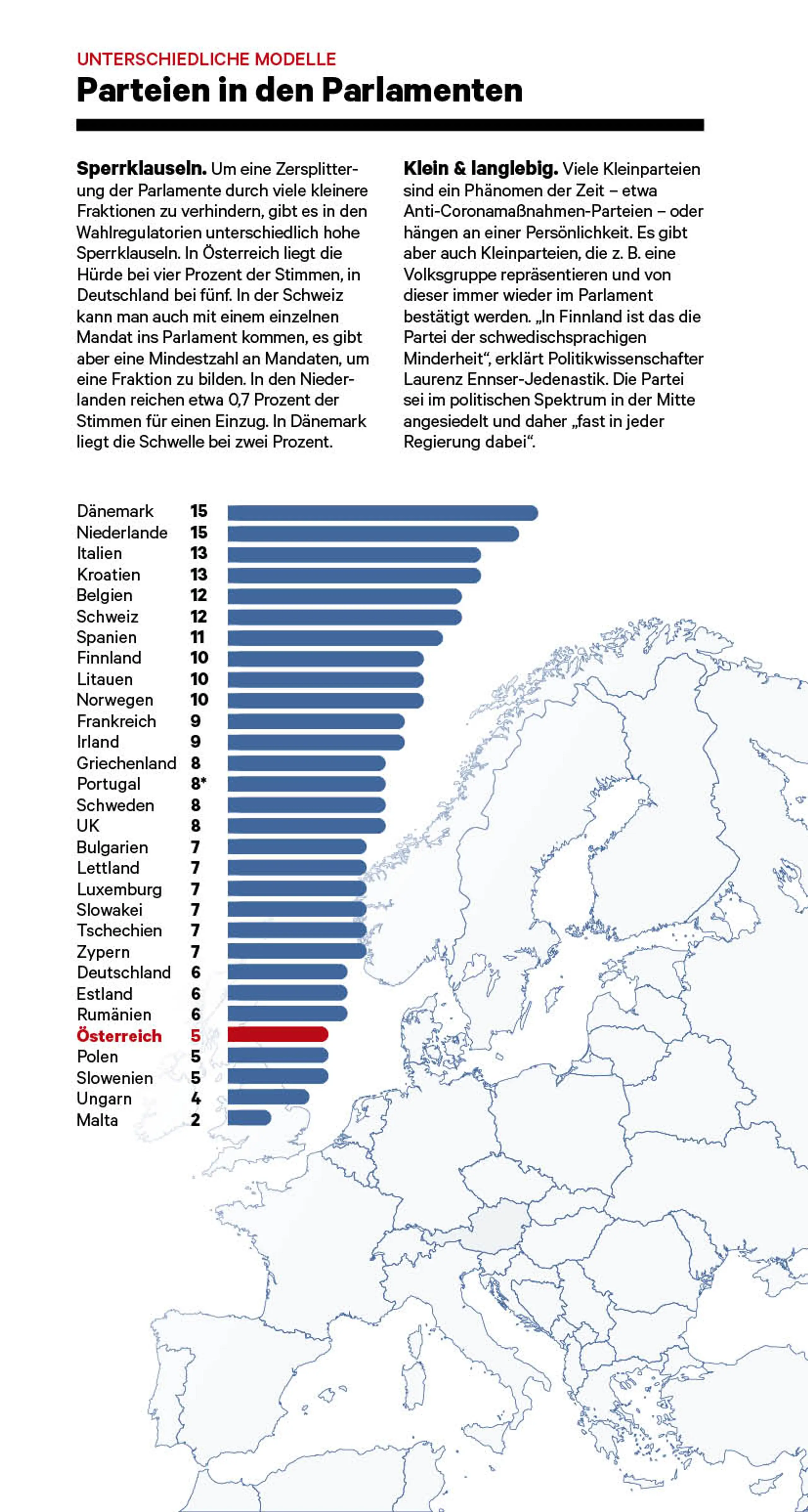

Das Parlament von Malta ist sehr über sichtlich. Zwei Parteien – Sozialdemokraten und National-Konservative – besetzen die 79 Sitze. Es regiert die linke Partit Laburista. Im Folketing Dänemarks sitzen 15 Gruppierungen und fünf Fraktionslose. In der Regierung sitzen drei Parteien, sie wird von weiteren drei Parteien und einem fraktionslosen Abgeordneten gestützt. Malta liegt im Demokratieindex auf Platz 36 und gilt als „defizitäre Demokratie“, Dänemark auf Platz 1.

Die herrschende Politikverdrossenheit bietet Chancen für neue Akteure

Dass in Österreich (Platz 23) sechs bis sieben Parteien ins Parlament einziehen könnten und das politische Angebot an die Wählerinnen und Wähler breiter wird, bezeichnet die Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik von der Uni Graz als „Normalisierung“ des Parteiensystems. Mit zwei bis drei starken Parteien (SPÖ, ÖVP, FPÖ) sei Österreich „sehr lange ein Sonderfall“ in Westeuropa gewesen. Als Grund für das Auftreten neuer Gruppierungen nennt sie, dass stabile Bindungen an Parteien abgenommen haben. „Die herrschen de Politikverdrossenheit bietet Chancen für neue Akteure. In Westeuropa ist es für solche Parteien in der Regel leicht, ins Parlament zu kommen. Sie sind aber in der Regel nach ein bis zwei Perioden wieder draußen.“ Team Stronach, BZÖ, Liste Pilz. „Das sind meist kurzfristige Phänomene mit einem starken Mann an der Spitze.“

Einen guten Boden finden neue Parteien vor, wenn der „Platzhirsch“ im linken oder rechten Spektrum schwächelt. Die Führungskrise der SPÖ und die Unbeliebtheit der Regierung mit grüner Beteiligung lassen Raum links der Mitte, etwa für Bier-Partei oder die KPÖ. Aus der Schwäche der ÖVP wiederum entstand vor wenigen Jahren Neos. Diese, immerhin, halten sich nun schon länger im Parlament, leiden aber wie andere kleinere Parteien darunter, dass es für sie schwieriger ist, Mitglieder und Stammwähler zu binden. „Da kann es rauf und runter gehen“, sagt Praprotnik, „und es hängt von der Endphase des Wahlkampfes ab, wie sich Wählerinnen und Wähler entscheiden.“ Bei der Europawahl haben sich viele Neos-Wähler laut Umfragen sehr kurzfristig entschieden.

Es wird teurer

Sind viele Parteien in einem Parlament, ist das oft auch in der Regierung so. In den Niederlanden sind 15 Parteien im Parlament. Nach dem Wahlsieg der rechtspopulistischen Partei für die Freiheit von Geert Wilders wollen derzeit insgesamt vier Parteien die nächste Regierung bilden. Eine so große Koalition muss nicht zwangsläufig instabiler sein als ein Zwei-Parteien-Bündnis, erklärt Laurenz Ennser-Jedenastik, Politikwissenschafter an der Uni Wien. „Das Problem ist eher die ideologische Heterogenität als die Anzahl der Parteien“, sagt er.

Je mehr Regierungsparteien es gibt, desto teurer kann das Regieren werden

Was sich aber jedenfalls zeige: „Je mehr Regierungsparteien es gibt, desto teurer kann das Regieren werden.“ Denn Kompromisse innerhalb der Regierung müssten für die jeweils nachgebenden Partner „verdaubar“ gemacht werden, indem diese eigene Herzensprojekte umsetzen können. „Geld ist das Schmiermittel für schwierige Koalitionen“, sagt Ennser-Jedenastik. Verhindern ließe sich das nur, indem schon während der Regierungsverhandlungen ein detailliertes Koalitionsprogramm und der Budgetpfad festgelegt werden.

© News

Alles Verhandlungssache

Die Ampel-Koalition in Deutschland beweist allerdings, wie zäh ein Mehrparteienbündnis sein kann. Jeder blockiert hier jeden, gemeinsame Erfolge gibt es kaum noch und das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler ist längst weg. Bei der EU Wahl kamen SPD, Grüne und FDP gemeinsam gerade noch auf 31 Prozent der Stimmen. „Eine größere Anzahl von Parteien in der Regierung erhöht die Verhandlungskomplexität“, erklärt Ennser-Jedenastik die Umstände. Die österreichischen Politikerinnen und Politiker seien eine solche Situation – auf Länderebene gab es bisher nur wenige Dreier-Bündnisse – nicht gewohnt. „Wenn man in Verhandlungen nicht mehr nur davon abhängig ist, was ein Gegenüber sagt, sondern auch noch die Meinung Dritter einbeziehen muss, kann das eine schwierige Dynamik auslösen. Diese Kultur muss sich erst entwickeln.“ Andererseits, sagt der Politikwissenschafter, „die Regierungsmitglieder kennen Verhandlungen mit 27 Ländern in der Europäischen Union, also ist das für manche zumindest nicht ganz neu.“ Mehr Verhandlungsaufwand kann es allerdings auch mit der Opposition geben. Für manche Gesetzesmaterien braucht die Regierung nämlich eine Zweidrittelmehrheit, also die Zustimmung anderer Parteien. Schwarz Grün muss dafür im aktuellen Nationalrat entweder die SPÖ oder die FPÖ überzeugen. Gut möglich, dass die nächste Regierung bei manchen Vorhaben nicht nur eine, sondern mehrere kleine Fraktionen umwerben – und Zugeständnisse für deren Stimmen machen – muss.

Links, rechts – rinks, lechts

Neue Parteien lassen sich inhaltlich oft nicht eindeutig ins Links-Rechts-Schema einordnen. Dominik Wlazny etwa hütet sich, allzu klare programmatische Ansagen zu machen. Nicht ausgeschlossen also, dass es auch bisherige FPÖ-Wähler zu ihm zieht, obwohl er eher links verortet wird. Im Großen und Ganzen bleiben die klassischen Blöcke aber auch mit mehreren Parteien erhalten. „Die meisten Wählerinnen und Wähler haben eine Struktur in ihren Präferenzen“, erklärt Ennser-Jedenastik. Frage man sie nach Sympathien für die einzelnen Parteien, „sehen wir ganz klar, dass Parteien, die einander ideologisch nahestehen, von denselben Leuten für sympathisch oder für eine Wahloption gehalten werden.“ Wer der SPÖ nahesteht, wird Grüne oder Neos eher mögen als die FPÖ. Umgekehrt wird es FPÖ-Wähler eher Richtung ÖVP ziehen als zu den Grünen. Nur in geringerem Aus maß würden Wahlentscheidungen nicht nach ideologischer Nähe, sondern nach persönlicher Sympathie oder speziellen Themen – man denke an die Coronazweifler-Partei MFG – getroffen. Aber genau diese Stimmen können am Ende den Aus schlag geben. Ennser-Jedenastik erklärt das am Beispiel der Bier-Partei: Diese wer de eher den Parteien links der Mitte schaden, ziehe aber doch zu einem gewissen Grad Wähler von ÖVP und FPÖ an und vergrößere damit insgesamt das Lager links der Mitte.

Es gibt Hürden

Wer bei der Nationalratswahl antreten will, muss spätestens 58 Tage vor dem Wahltermin seinen Wahlvorschlag bei der Behörde deponieren und dabei einige Hürden meistern. Man braucht drei Unterschriften von Nationalratsabgeordneten oder genau nach Bundesländern aufgeschlüsselt insgesamt 2.600 beglaubigte Unterstützungserklärungen von Wahlberechtigten. Für jedes Bundesland muss ein eigener Wahlvorschlag mit einer Liste der Kandidaten bei der Landeswahlbehörde abgeliefert werden und dazu noch 435 Euro in bar als Druckkostenbeitrag. Zusätzlich muss der Bundeswahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde hinterlegt werden und das spätestens am 48. Tag vor der Nationalratswahl. Am Wahltag gilt die Vier-Prozent-Hürde ins Parlament.

2.600 Unterschriften von Wahlberechtigten quer durch Österreich verteilt braucht eine Partei, um bei der Nationalratswahl antreten zu könne

435 Euro in bar sollten Vertreter der Partei dabei haben, wenn sie einen Wahlvorschlag bei der Landeswahlbehörde abgeben

1.312 Parteien sind beim Innenministerium registriert. Etliche davon dürften allerdings „Karteileichen“ sein, von ihnen hört man nichts

Es gibt Länder, die diese Sperrklausel höher ansetzen, es gibt aber auch Staaten, die darauf verzichten. Ennser-Jedenastik würde diese Hürde nur infrage stellen, „wenn wir dauerhaft Wahlen haben, wo ein großer Teil der Stimmen verloren geht, weil viele Parteien an der Vier-Prozent-Hürde scheitern. Denn dann hätte man womöglich zehn Prozent der Wähler und mehr, die nicht im Parlament repräsentiert sind.“ Die geringstmögliche Hürde wäre jene Stimmenzahl, die es braucht, um zumindest ein Mandat zu schaffen. Aber, so Ennser-Jedenastik, eine höhere Hürde mache auch Sinn, weil es eine „gewisse kritische Masse an Abgeordneten braucht, um im Parlament effektiv agieren zu können.“ Von einzelnen Abgeordneten – etwa nach Abspaltungen – hört man meist nicht mehr viel.

Der Politikwissenschafter Peter Filzmaier verweist zudem auf historische Erfahrungen. In der Weimarer Republik im Deutschland der Zwischenkriegszeit gab es keine Prozentklausel, dadurch eine große Zahl von Parteien im Reichstag und es war oft unmöglich, Mehrheiten zu finden. „Das hat zu einem extrem schlechten Image des Parlamentarismus geführt und zum Ruf nach einem starken Mann.“ Die Folgen sind bekannt. Länder ohne diese historische Erfahrung setzen die Prozentklausel bei Wahlen daher geringer an als Österreich und Deutschland.

Taktische Wähler entscheiden

Je mehr Parteien scheitern, desto wahrscheinlicher wird Schwarz-Rot

Der Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD) hat das Ergebnis der jüngsten Europawahl in Nationalratsmandate „umgerechnet“. ÖVP und SPÖ, die auf den Plätzen zwei und drei gelandet sind, kämen auf 93 Sitze im Parlament, eine Koalition wäre damit knapp möglich. Und das, so betont Haselmayer, noch ohne „Zuspitzung in einem Nationalratswahlkampf“. Dann nämlich könnten taktische Wähler versuchen, ÖVP oder SPÖ zu stärken, um eine Regierungsbeteiligung der FPÖ zu verhindern. Das würde auf Kosten der kleineren Parteien gehen. Dafür gibt es Beispiele: Bei der Wien-Wahl 2015 inszenierte die SPÖ ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ. Grün-Wähler wechselten in Scharen zu den Roten, um Michael Häupl als Bürgermeister zu verlängern. „Je mehr Parteien an der Vier-Prozent-Hürde scheitern, desto wahrscheinlicher wird Schwarz-Rot“, erklärt Haselmayer. Das komplizierte Mandatsermittlungsverfahren nach der Wahl würde in diesem Fall nämlich bewirken, dass man mit weniger Prozenten mehr Mandate bekommt.

1.312 Parteien gibt es in Österreich laut Innenministerium. Viele davon seien „Karteileichen“ erklärt Peter Filzmaier. Aber auch für jene, die lebendig sind, wird es schwer, sich gegen die etablierten Parteien zu behaupten. Diese bekommen Parteienförderung und haben – nach Skandalen – per Gesetz Limits für Parteispenden eingeführt. Neue Gruppen, die keine hohe Parteienförderung kassieren, haben es dadurch schwer.

Filzmaier hat im Parteienregister übrigens eine besondere Partei gefunden. Die „autonome, revolutionäre, subversive, chaotische Hacklerpartei“, Kurzbezeichnung: Arsch. Bei Nationalratswahlen ist sie bisher nicht aufgefallen.

Der Beitrag erschien ursprünglich im News 25+26/2024.