Im August 2022 wurde der Schriftsteller Salman Rushdie Opfer eines islamistischen Attentäters. Er überlebte zwölf Messerstiche in 27 Sekunden. In der Neuerscheinung "Knife" blickt er auf die Tat und seine Genesung zurück.

von

Sachlich, wie für einen Polizeibericht beginnt Salman Rushdie die Schilderung über den wahr gewordenen Albtraum im Memoir mit dem schlichten Titel "Knife"* ("Messer"): "Am 12. August 2022, einem sonnigen Freitagmorgen um Viertel vor elf, wurde ich von einem jungen Mann mit einem Messer angegriffen und beinahe getötet, nachdem ich gerade die Bühne des Amphitheaters in Chautauqua betreten hatte, um darüber zu reden, wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen."

27 Sekunden zwischen Leben und Tod

Doch Sicherheit wird Rushdie nicht gewährt. 27 Sekunden lang wird der heute 76-Jährige von seinem Angreifer malträtiert, bis die Ersten im Saal begreifen, was da auf offener Bühne passiert. Die Gäste aus den ersten Sitzreihen sind es, die den schon zu Boden Gestürzten von seinem Peiniger befreien. Hätte man auf einen Ordnungshüter gewartet, wäre Rushdie wahrscheinlich nicht mit dem Leben davongekommen. 27 Sekunden, Zeit genug, um ein Vaterunser zu beten oder ein Shakespeare-Sonett zu lesen, rechnet Rushdie nach.

Zum ersten Mal in den 50 Jahren seiner Schriftstellerkarriere setzt er nun einen Ich-Erzähler ein. Selbst als er 2012 im autobiografischen Roman auf die ersten 65 Jahre seines Lebens zurückblickte, hatte er sich ein Alter Ego, den titelgebenden Joseph Anton, geschaffen. Doch in "Knife" geht es um Leben oder Tod, um sein eigenes Leben.

Fundamentalistische Islamisten verbrennen in Bradford, Großbritannien, Rushdies surrealen Roman "Die satanischen Verse" über zwei indische Migranten in England, die einen Flugzeugabsturz überstehen. Islamisten verstehen die Satire als Kritik am Islam. Ayatollah Khomeini verhängt über Rushdie die Fatwa und ruft zum Mord an ihm auf

© Derek Hudson/Getty ImagesEines stellt er von vornherein klar, den Namen jenes Mannes werde er nicht nennen. "Ich ertappe mich dabei, dass ich ihn in Gedanken, man möge es mir nachsehen, nur 'Arschloch' nenne. Im Rahmen dieses Textes aber soll er schicklicherweise 'A.' heißen. Welche Namen ich ihm gebe, wenn ich allein zu Hause bin, geht nur mich etwas an." In der Tat.

Mit Furor setzt er nach den ersten, streng auf Fakten beschränkten Absätzen seinen Bericht fort, beschreibt minutiös jeden einzelnen der zwölf Stiche, die ihm der Attentäter zufügte. Jeder Thriller-Autor könnte da vor Neid erblassen, wie der Romancier das selbst erlebte Grauen in Worte fasst: "Und da war der Messerstich ins Auge. Der brutalste Hieb, eine tiefe Wunde. Die Klinge durchtrennte den optischen Nerv, was bedeutete, dass man die Sehfähigkeit nicht retten konnte. Das Auge war verloren. Er stach wie verrückt um sich, stach und schlitzte; das Messer hieb auf mich ein, als besäße es ein Eigenleben."

Die Todesdrohung

33,5 Jahre, seit dem 14. Februar 1989, als Ajatollah Ruhollah Khomeini mittels Fatwa alle Muslime aufgerufen hatte, den Autor des Romans "Die satanischen Verse" zu vernichten, hatte Rushdie mit der Todesdrohung gelebt. Die ersten zehn davon verbrachte er streng bewacht, abgeschieden von der Öffentlichkeit, in London. Aus dem Leben gerissen wurden sein japanischer Übersetzer und 38 weitere Menschen, die mit dem Roman zu tun hatten. Doch Rushdie blieb gelassen, auch als der Iran die Prämie auf 3,9 Millionen Dollar erhöhte. "Das Kopfgeld soll man nicht überbewerten. Das hat schon niemand ernst genommen, als meine Situation noch wirklich bedrohlich war. Jetzt will nur ein alter Mann damit seine Schlagzeilen haben. Ich kümmere mich um diese Leute nicht mehr", beteuerte er 2012 im Interview mit News. Da lebte er bereits seit einigen Jahren in den USA – ohne jeden Schutz. Sein Streben galt, als Romancier wahrgenommen zu werden und nicht als verfolgter, mit dem Tode bedrohter Autor.

Das war auch bei seinen Aufenthalten in Wien so, wie Anfang der 1990er-Jahre, als er von Rudolf Scholten den Staatspreis für europäische Literatur entgegennahm. 2006 war Rushdie der erste Gast von Scholtens erlesenem Festival "Literatur im Nebel" in Heidenreichstein, im nördlichsten Teil des Waldviertels. News war dabei, als Rushdie den ersten Baum für einen Literaturwald, der über die Jahre entstehen sollte, pflanzte.

Rushdie zu Gast bei News

Wenige Jahre zuvor, als er auf Einladung von News seinen Roman "Wut"* vorstellte, lehnte er Sicherheitsmänner in Uniformen ab. Die nahmen deshalb ihre Posten in Zivilkleidung unter den 600 geladenen Gäste im Museum für Angewandte Kunst ein. Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse trug aus der deutschen Übersetzung vor. "Es wird immer wieder gefragt, ob Literatur etwas bewirken kann. Die Antwort ist: Rushdie. Die Gespräche, die wir über das Schreiben gehabt haben, wobei man präzisieren muss: über das Erzählen, haben meinen Mut bestärkt und meinen Anspruch vergrößert. Er kann auch im Gespräch auf eine so klare Weise zeigen, dass wir eine Welt nur gestalten können, wenn wir sie auch erzählen können", beschreibt Menasse den Kollegen.

Gipfeltreffen. News hat Rushdie 2006 nach Wien eingeladen. Robert Menasse las aus der deutschen Übersetzung von Rushdies Roman "Wut"

© Tuma Alexander/picturedesk.comÜber die Jahre überwog bei Rushdie die Hoffnung, dass er aus dem Fokus der Ayatollahs gerückt sei. Im Buch beschreibt er, wie er versucht hat, in New York ein unbeschwertes Leben zu führen, Restaurants frequentierte, Einladungen zu privaten Festen annahm, was ihm jedoch im Boulevard fälschlicherweise das Attribut "Partylöwe" verschaffte. Dass er sich oft zwingen musste, auszugehen, um zu demonstrieren, dass sich niemand in seiner Gegenwart vor einem Attentat ängstigen müsse, verrät er erst jetzt im Buch. Zum ersten Mal berichtet er darin offen von seinen eigenen Ängsten, die ihn in Albträumen heimsuchten. Zuletzt, kurz vor seiner Abreise zur fatalen Tagung in Chautauqua, riss ihn der Traum von einem Attentäter, der ihn mit einer Lanze bedrohte, aus dem Schlaf. Seine Ehefrau, die um 30 Jahre jüngere Schriftstellerin Eliza Griffiths, habe ihn davor bewahrt, aus dem Bett zu fallen, blickt er auf den Schrecken zurück. Ihr widmet Rushdie ein Kapitel, das zur Hommage an seine immer loyale Gefährtin wird.

Auch interessant: Robert Menasse: "Die EU-Wahl wird eine Katastrophe"

Der eigentliche Grund, warum er seine Teilname nicht absagt, war das Honorar. Denn die Klimaanlage musste erneuert werden. "Das Geld käme uns also sehr zupass", kommentiert er im Buch lakonisch seinen Entschluss.

Bericht aus dem Krankenhaus

Mit erzählerischer Brillanz mäandert sein Bericht kunstvoll zwischen dem Blick von außen auf das Geschehen und dem des Erzähler-Ichs. Das liest sich so: "Hier ist ein Mann, der früh zu Bett geht. Am nächsten Morgen wird sich sein Leben ändern. Davon weiß er nichts, der arme Unschuldige. Er schläft. Und während er schläft, stürzt die Zukunft auf ihn ein. Seltsamerweise ist es jedoch die Vergangenheit, die zurückkehrt, meine eigene Vergangenheit, die auf mich einstürzt, kein Traumgladiator, sondern ein maskierter Mann mit einem Messer, der einen drei Jahrzehnte alten Mordaufruf ausführen will. Im Tod gehören wir alle dem Gestern, sind wir auf immer in der Vergangenheitsform gefangen. Das war der Käfig, in den mich das Messer zwingen wollte. Nicht die Zukunft. Die wiederkehrende Vergangenheit, die mich in der Zeit zurückversetzen wollte."

Als dann der Attentäter auf ihn losstürmte, fragte sich Rushdie: "Warum jetzt?" Zwei Jahre danach stellt er sich die Frage: "Warum habe ich nicht gekämpft? Warum bin ich nicht weggelaufen?" Die Antwort darauf gibt er sich selbst: "Wer mit Gewalt konfrontiert wird, weiß nicht mehr, was klar denken heißen soll." Nur eine Frage bleibt unbeantwortet: "Wo war die Security?"

Es wird immer wieder gefragt, ob Literatur et was bewirken kann. Die Antwort ist: Rushdie

Robert Menasse über seinen Kollegen Salman Rushdie

Doch Rushdie hadert nicht mit seinem Schicksal. Er stilisiert sich nicht zum Helden, schildert lieber seine langsame Genesung, erzählt von den Schmerzen, als ihm ein Katheter gesetzt wird, von den ersten Schritten mit der Therapeutin, von der Angst, sein Augenlicht zu verlieren. Denn der Attentäter hatte ihm den Stich in sein gesundes Auge versetzt. Das linke war beim Angriff unversehrt geblieben, doch ist dessen Sehkraft durch eine Schädigung der Makula stark eingeschränkt.

Dennoch hat er in diesen Tagen nur eine Sehnsucht, den Tag seiner Entlassung. Er will nichts wie weg aus dem Krankenzimmer. Mit den Ärzten einigt er sich auf einen Tag im September, in letzter Minute raten ihm die Ärzte wieder ab. Bewegend beschreibt er, wie er es schafft, sich selbst fertig anzuziehen. Er sitzt auf dem Bettrand, wartet auf seine Frau, die ihn im Morgengrauen abholen soll. Nicht aus Angst vor einen Attentäter, sondern um sich vor Paparazzi zu verbergen, will das Paar über einen Nebenausgang das Krankenhaus verlassen. Der Wagen steht bereit, doch dann der Rückschlag. Ein Schwindelgefühl zwingt den Enttäuschten zurück ans Lager.

"Worte sind die Sieger"

Weitere Wochen vergehen. Rushdie hat 25 Kilogramm verloren. Langsam kehrt seine Kraft zurück, auch die zum Schreiben. Er kommt zum Schluss: "Auch Sprache ist ein Messer." Und das setzt er fulminant gegen seinen Aggressor ein. Etwa in jenem Kapitel, in dem er einen Dialog mit dem Attentäter imaginiert und den dabei als Tölpel vorführt. Im wirklichen Leben wird er ihm beim Prozess begegnen. In Interviews stellt Rushdie klar, dass er ihm nicht ausweichen wird. "Er muss mich ansehen. Er hat mich angegriffen, aber auch verfehlt. Er hat sein Leben ruiniert. Und ich habe es geschafft, mein Leben zum größten Teil zurückzugewinnen."

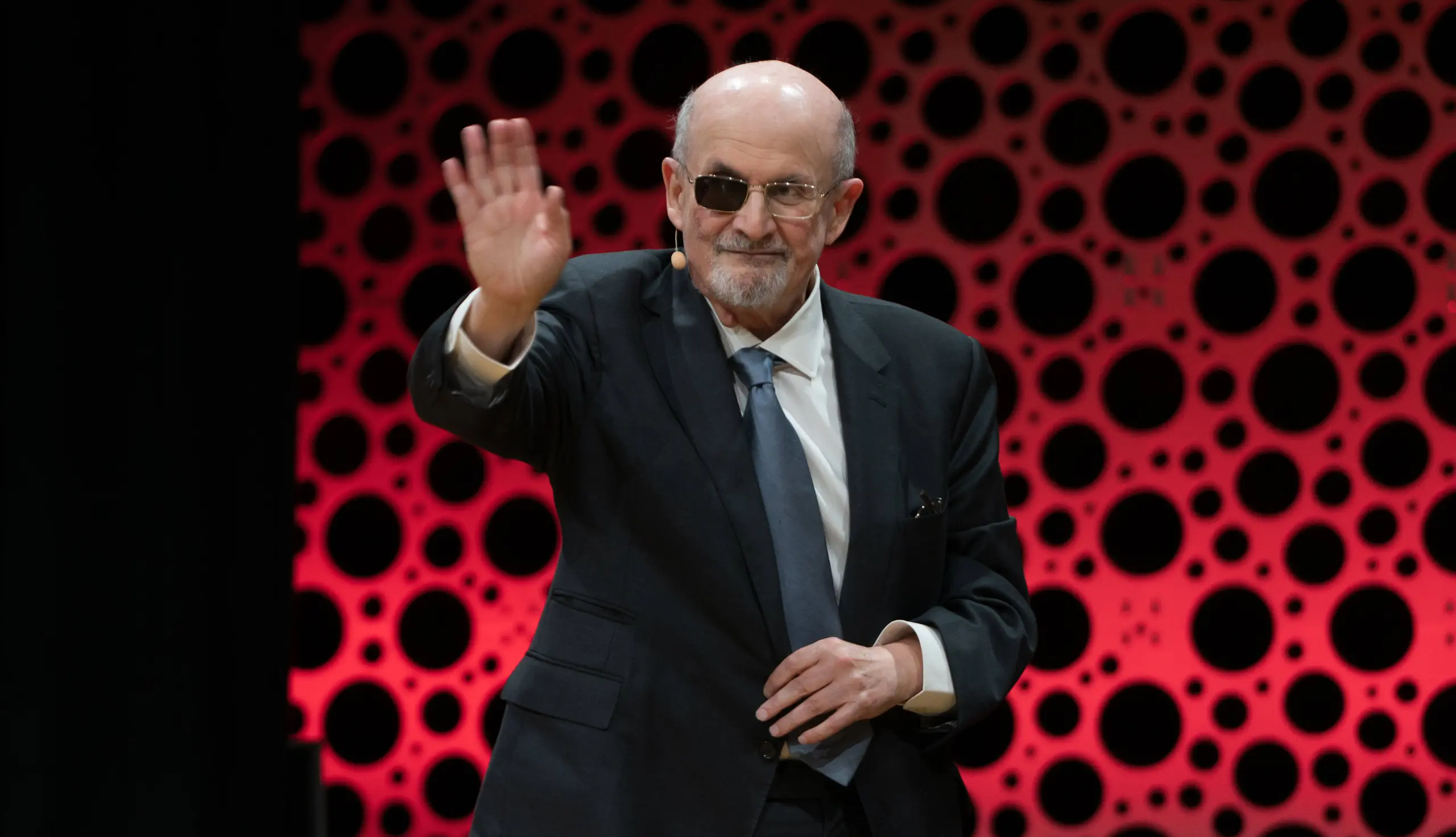

Salman Rushdie bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in Frankfurt/Main 2023. Hinter ihm seine Ehefrau, die amerikanische Schriftstellerin Rachel Eliza Griffiths, und sein Laudator, der österreichische Kollege Daniel Kehlmann

© Thomas Lohnes/Getty ImagesDa klingt es wie ein Trost, wenn er sein Schicksal mit dem von Samuel Beckett vergleicht. Heute wissen nur die wenigsten, dass der Autor, der "Warten auf Godot" schrieb, von einem Zuhälter beinahe mit einem Messerstich umgebracht worden wäre. Doch auch Beckett hat überlebt.

Die Chancen, dass man Jahrzehnte später von Rushdie als dem Autor brillanter Romane wie "Mitternachtskinder"* oder, zuletzt erschienen, "Victory City"* spricht, stehen demnach gut. Dann mögen sich auch die Worte seiner Heldin in diesem märchenhaft surrealen Roman über Emanzipation erfüllen: "Worte sind die einzigen Sieger."

Das Buch

Ein fulminanter Bericht über die Rückkehr ins Leben: "Knife. Gedanken nach einem Mordversuch" von Salman Rushdie, erschienen bei Penguin

Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 17/2024.

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen solchen klicken und über diesen einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.