Kanzler Nehammer hat sich als ÖVP-Chef entschieden, den Kurs seines Vorgängers fortzusetzen. Die Befürchtung ist, dass es sonst nur einen noch größeren Absturz geben könnte.

Analyse

Bundeskanzler Karl Nehammer ist kein Mann der großen Worte. Es ist daher bezeichnend, dass er zuletzt allein durch eine Entscheidung ein bedeutsames Signal aussandte: Als ÖVP-Obmann kürte er Gerald Fleischmann zum Kommunikationschef der Volkspartei. Das sorgte auch in den eigenen Reihen für Verwunderung: Der 49-Jährige zählte zu den Vertrauten von Sebastian Kurz, galt als Mann fürs Grobe und für die "Message Control" bzw. den Versuch, sich eine gefällige Berichterstattung zurechtzurichten. Wie Kurz ist er Beschuldigter in türkisen Korruptionsaffären, wie für diesen gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung.

Passend dazu: Warum Korruption nicht ausstirbt

Mit seiner Bestellung geht Nehammer ein Risiko ein. Es ist nicht absehbar, was bei den Affären noch alles herauskommt. Es würde reichen, wenn neue Chats veröffentlicht werden, die in ihrer Wortwahl "völlig unangemessen" sind, um es mit dem ÖVP-Ethikrat zu formulieren. Dann hätte Nehammer bereits Erklärungsbedarf.

Aber das nimmt er in Kauf. Im Vordergrund steht für ihn, mit Fleischmann Politik im Geiste von Kurz machen zu können. Das bedeutet etwa, dass wieder mit einer Flüchtlingspolitik zu rechnen ist, die durch demonstrative Härte und eine einprägsame Sprache gekennzeichnet ist. Das bringt Schlagzeilen. In den vergangenen Wochen lösten Nehammer und seine Leute mit widersprüchlichen Aussagen zu Schengen und zu Menschenrechten Verwirrung aus. Das soll sich ändern. Nicht, dass die ÖVP wieder an die 37,5 Prozent herankommen könnte, die ihr Kurz 2019 beschert hat. Es geht lediglich darum, zu halten, was noch zu halten ist.

Pflegen, was geblieben ist

Kurz hat der ÖVP eine ziemlich neue Wählerschaft beschert. Nehammer hat sich nun entschieden, zu pflegen, was von ihr geblieben ist. Dahinter steckt die Befürchtung, dass jede Abweichung von Botschaften, mit denen Kurz gepunktet hat, mit weiteren Verlusten verbunden wäre und auf der anderen Seite allenfalls nur kleine Zugewinne bringen würde. Vielleicht würden ein paar Ex-ÖVP-Wähler von den Neos oder den Grünen zurückkehren, denen Kurz zu weit rechts stand. Das aber würde kaum ins Gewicht fallen.

Wenn, dann könnte eine Neuaufstellung nur in Verbindung mit einem Plan, frischem Personal und einem Wahlerfolg funktionieren, der den Obmann in der föderal organisierten ÖVP gegenüber den mächtigen Ländern stärkt. Aber all das ist entweder nicht vorhanden oder illusorisch. Also lässt Nehammer die Finger davon.

Zumal in der Partei ohnehin niemand mehr von ihm erwartet, als die ÖVP bei 20, 22 Prozent zu stabilisieren. Natürlich: Das Kanzleramt wäre dann weg nach der nächsten Wahl. Aber eine Regierungsbeteiligung unter freiheitlicher oder sozialdemokratischer Führung wäre unter Umständen noch möglich. Damit würde man es sich zumindest gegenüber der Zeit vor Kurz kaum verschlechtern.

Wo die SPÖ ansteht

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat mit seinem Hinweis, dass die SPÖ unter seiner Führung bei einer Nationalratswahl besser abschneiden würde als mit Pamela Rendi-Wagner, immerhin dies erreicht: Mehr und mehr Genossen äußern sich in seinem Sinne zu Asyl und Migration. Auch Rendi-Wagner fordert, "irreguläre Migration" zu beenden.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bietet an, ein Grundsatzpapier, das er vor vier Jahren mit Doskozil ausgearbeitet hat, das dann aber in Vergessenheit geraten ist, nachzuschärfen: Bundesweit sickert, dass man sich etwas einfallen lassen muss, um das Feld nicht der FPÖ allein zu überlassen. Sonst wird es schwer, nach der nächsten Nationalratswahl das Kanzleramt zurückzuerobern.

Keine Konkurrenz für die FPÖ

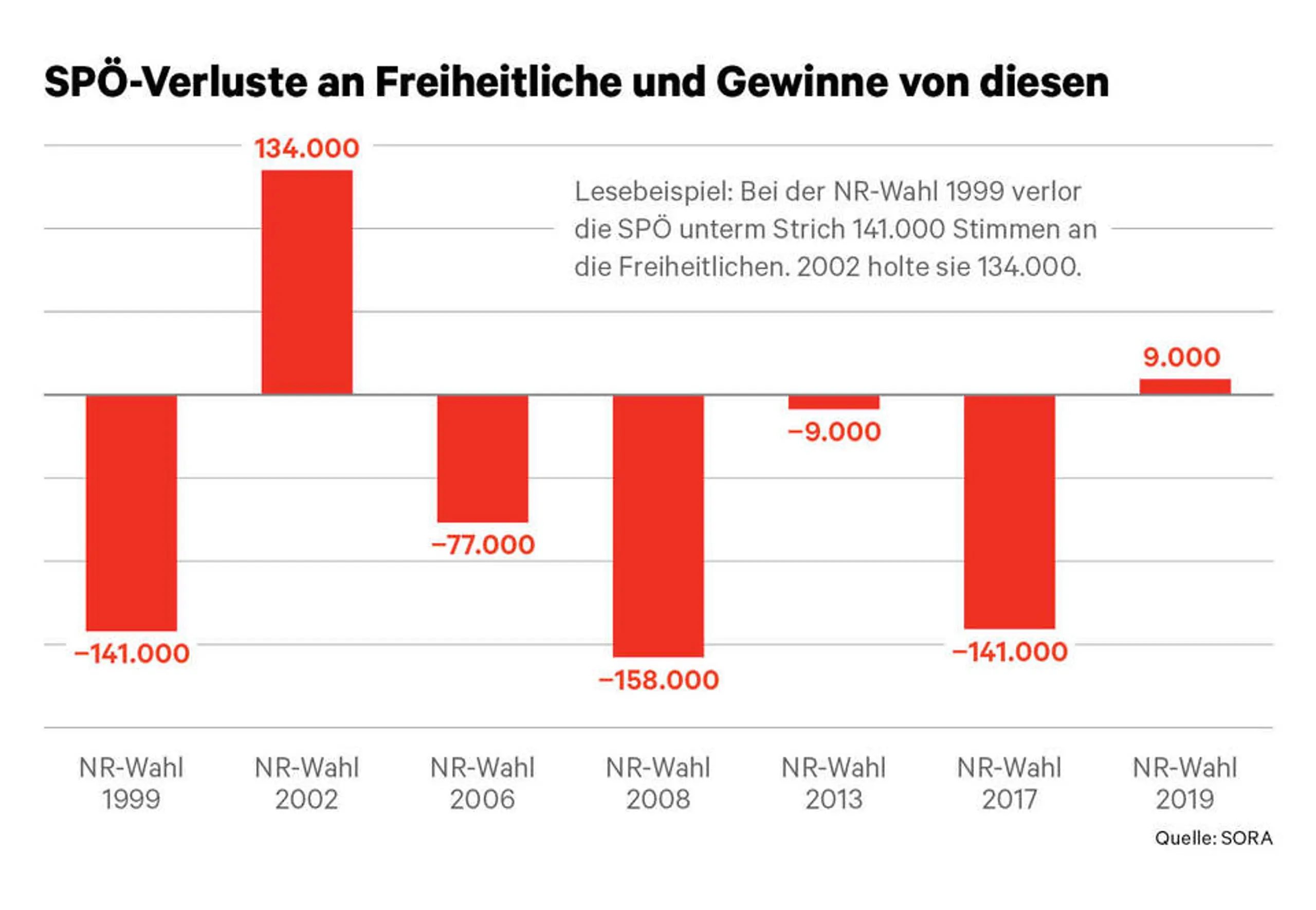

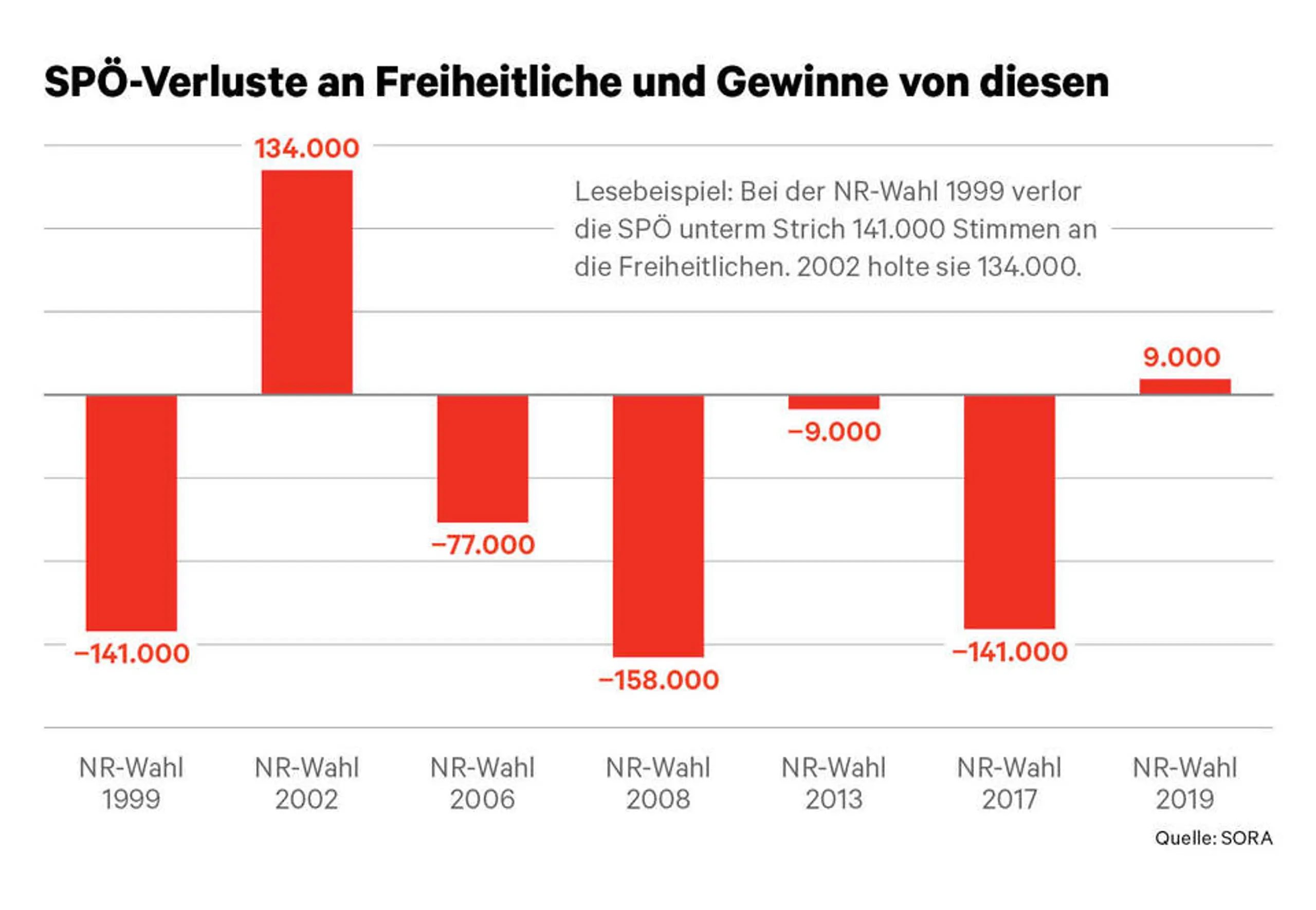

Allein: In der Vergangenheit ist die SPÖ bei der angesagten Übung immer wieder gescheitert. Es ist ihr nicht gelungen, ein überzeugendes Alternativprogramm vorzulegen. Unterm Strich sind meist Wähler von ihr zu den Freiheitlichen abgewandert. Nennenswert zurückgewinnen konnte sie zuletzt bei einer Nationalratswahl vor 20 Jahren. Kein Wunder: Damals stürzten die Freiheitlichen von 27 auf zehn Prozent ab. Wobei: Abgestürzt sind sie auch 2019, die SPÖ hatte jedoch so gut wie nichts davon: Während die neue Volkspartei eine Viertelmillion Ex-FPÖ-Anhänger anzog, konnte sie alles in allem nur 9.000 gewinnen. Das zeigen Analysen des Sozialforschungsinstituts Sora.

Nicht viel besser für die SPÖ schauen die Wählerströme zwischen ihr sowie Neos und Grünen aus. Strategisch ist das aber weniger relevant für die Partei. Für sie ist es wichtiger, Freiheitlichen Wasser abzugraben: Dann gibt es eher keine Mehrheit für eine blau-türkise Koalitionsvariante, dann ist eine rot-pink-grüne Ampel eher eine Option. Und das würde allein schon ihre Verhandlungsposition stärken.

Verstaatlichung 3.0

In Österreich sei die Verstaatlichung durch ein Auf und Ab gekennzeichnet, heißt es auf Wikipedia: Zu Beginn der Zweiten Republik habe die öffentliche Hand Schlüsselunternehmen übernommen. Um die Jahrtausendwende habe es Privatisierungstendenzen gegeben und infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise in den späten 2000ern wieder unfreiwillige Verstaatlichungen.

Journalismus unter Kontrolle

Jetzt arbeitet die Regierung an einem neuen, wenn man so will, dritten Verstaatlichungskapitel: Ohne jede Not soll es zu einer "Verstaatlichung journalistischer Aus- und Fortbildung" kommen, wie der Presseclub Concordia kritisiert. Und zwar in einer Stellungnahme zum geplanten Umbau der "Wiener Zeitung". Die 1703 gegründete Tageszeitung soll eingestellt bzw. von einer Gesellschaft als Onlinemedium weiterbetrieben werden, die sich unter Verantwortung des Kanzlers eben auch um journalistische Aus- und Weiterbildung kümmert. Abgesehen davon, dass es dafür ohnehin schon viele Anbieter gibt, sieht der Presseclub ein grundsätzliches Problem: "Künftig könnte der Bundeskanzler der ihm unterstellten Gesellschaft einfach anordnen, was angehende Journalisten zu lernen hätten. Dieser autokratische Ansatz ist für eine Demokratie völlig unakzeptabel."

Auch die Wirtschaftskammer unter Führung von Harald Mahrer (ÖVP) befürchtet eine "Verstaatlichung". Allerdings in einem anderen Zusammenhang: Unter dem Dach der Gesellschaft sollen auch Agenturleistungen für die Regierung erbracht werden. Das könnte nach Ansicht der Kammer auf Kosten des privaten Werbemarktes geben.

Johannes Huber, Journalist und Blogger zur österreichischen Politik, https://diesubstanz.at