Der Schriftsteller Ilija Trojanow über sein jüngstes Werk, „Das Buch der Macht“, moderne Despoten, Moral, Aufrüstung in Europa, Widerstand in den USA und was Hoffnung macht.

von

Noch heute erinnert sich Ilija Trojanow, wie er von seinem Onkel ein erstaunliches Buch empfing. „Buch für das bulgarische Volk“, 1897 vom bulgarischen Autor Stojan Michailowski verfasst, erzählt vom Wesir von Istanbul. Der betagte Mann führt seinen Neffen in die Staatsgeschäfte ein, auf dass dieser einst die Macht übernähme.

Trojanow, 1965 in Sofia geboren, war damals 20 und studierte Jus in München. Als Bub von sechs Jahren war er mit seinen Eltern vor dem kommunistischen Regime in Bulgarien geflohen. Heute ist Trojanow 59, logiert in der ersten Liga der deutschsprachigen Literatur und ist immer noch fasziniert von Michailowskis Buch. Denn die „seltene Mischung aus Satire und politischer Klarheit“ fasse „Realitäten von Autorität und Hierarchie, von Manipulation und Korruption intensiv ins Auge“, schreibt Trojanow in einem Brief an seine Leser. Nun hat er Michailowskis Werk neu erzählt und „Das Buch der Macht“ genannt. Anlass für ein Gespräch.

Herr Trojanow, Ihre Wiedererzählung von Stojan Michailowskis „Buch für das bulgarische Volk“ aus dem Jahr 1897 als „Das Buch der Macht“ klingt so aktuell, als wäre sie für die Gegenwart geschrieben. Hat sich in den vergangenen 100 Jahren denn gar nichts verändert?

Es zeigt, dass sich das universell Gültige immer wieder bestätigt. Manchmal auf besonders plumpe und vulgäre Weise, wie im Moment. Manchmal ist dies subtiler und versteckter und raffinierter. Aber, das ist das Faszinierende an diesem Buch, die Machtmechanismen sind offensichtlich durch die Jahrhunderte und durch die verschiedenen Kulturräume hinweg sehr ähnlich. Das hat mich am meisten fasziniert, dass es so etwas wie eine Essenz des Herrschens gibt und eine bestimmte Brutalität der Macht.

Sind die Lehren des Wesirs mit jenen von Machiavelli zu vergleichen?

Dieser Text ist ja auch eine Satire, auf eine gewisse Weise könnte man sagen, ein satirischer Machiavelli. Aber im Vergleich zu Stojan Michailowski sieht Machiavelli wie ein braver Messdiener aus. Dies ist die unverblümteste Darstellung, wie Macht und Herrscher funktioniert.

Heute weiß man, was Machtkonzentration bedeutet. Warum werden trotzdem Leute wie Trump gewählt?

Es gibt eine Verführbarkeit des Menschen. Der Wesir im Buch führt das aus. Zur Macht gehört die Manipulierbarkeit der Gesellschaft, das ist sehr wichtig. Auch wenn Michailowski das geschrieben hat, als es die Massenmedien so gut wie noch nicht gab, sieht er diesen Aspekt voraus. Der Wesir betont, wie wichtig es sei, dass er das Denken der Menschen auch kontrolliert, indem er ihnen Lügen einflößt. Das ist interessant, weil wir vom postfaktischen Zeitalter reden. Aber ich glaube, dass dies schon immer ein Moment des Herrschens war. Es hat sich nur verstärkt. Die Qualität ist gleich geblieben, die Quantität hat sich geändert. Heute ist es viel wirksamer als früher.

Sie führen im Buch Silicon Valley als Beispiel an. Wo ein rebellischer Geist seinen Ursprung nahm, herrscht jetzt der Diktator Elon Musk. Wie soll man mit diesem Phänomen umgehen? Seine Plattform X boykottieren?

Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo Boykott etwas Wesentliches verändert hat. Insofern würde ich immer die Frage stellen, was ist das beste Mittel, um die Welt zu verbessern? Wenn wir aber schon über reelle Maßnahmen reden, dann würde ich vorschlagen, große soziale Netzwerke zu zerschlagen. Das Interessante an dem Buch ist ja, dass es immer wieder beschreibt, wie Macht zur Allmacht strebt. Macht ist nie genügsam, sie will immer mehr. Andererseits aber schwächt sie sich durch dieses Streben, weil sie über die Stränge schlägt und beginnt, völlig irrational zu werden, und so bestimmte Teile der Gesellschaft gegen sich aufbringt. Das werden wir in den USA erleben, viele Menschen werden sich zum Widerstand formieren. Das ist eine Amplitude der Menschheitsgeschichte. Deswegen auch die Panik von Machthabern. Putin ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Despoten wie er wissen, dass sie nur durch die Eskalationsschraube dieser Bedrohung entgehen. Deswegen müssen sie sich in immer mehr Gewalt, immer mehr Krieg hineinsteigern. Aber das wiederum bricht ihnen am Ende oft das Genick (siehe zuletzt das Beispiel von Assad in Syrien). Deswegen ist Macht und Herrschaft die zentrale Frage menschlichen Zusammenlebens. Wir müssen dem viel mehr Aufmerksamkeit schenken.

Ilija Trojanow

wurde am 23. August 1965 in Sofia, Bulgarien, geboren. Als Sechsjähriger floh er mit den Eltern vor den Kommunisten nach Deutschland und erhielt dort Exil. Die Familie lebte später in Kenia, 1999 übersiedelte er nach Mumbai in Indien. Heute lebt er in Wien. Für den Roman „Der Weltensammler“ wurde er mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Zuletzt erschien sein Roman „Tausend und ein Morgen“ bei S. Fischer. Ilija Trojanow lebt in Wien.

© Thomas DornIm Moment ist aber ständig vom Aufrüsten in Europa die Rede. Wie sehen Sie das?

Es wird jetzt behauptet, wir seien in einer unglaublich kritischen Bedrohungssituation, die sofort nach Lösungen schreit. Zwei Dinge stimmen daran nicht. Erstens würde ich bezweifeln, dass die Bedrohungslage wirklich so dringend ist, weil Russland Westeuropa oder dem restlichen Europa auch ohne die USA in jeder Hinsicht unterlegen ist, auch militärisch. Denn es gibt keinen überzeugenden Grund, wieso Russland die NATO angreifen sollte. Zweitens diskutieren wir nicht rational, ob die Sicherheitslage tatsächlich nur eine Lösung kennt, nämlich Aufrüstung. So dachte man im 19. oder 20. Jahrhundert. Inzwischen haben wir eine komplexe, völlig vernetzte globale Wirtschaft. Die größten Sicherheitsbedrohungen mittelfristig und langfristig sind die ökologischen. Das kann man mit Aufrüstung natürlich überhaupt nicht lösen.

Wie erklären Sie, dass ausgerechnet die Leute, die für Klimaschutz sorgen sollten, wie die Grüne Politikerin Baerbock, ständig Waffen für die Ukraine forderte?

Deutschland vereinbart gerade ein Sonderbudget in astronomischer Höhe …

500 Milliarden Euro …

Da kommt Klimaschutz gar nicht vor. Das heißt, wir verabschieden uns im Moment von einer rationalen Analyse der wirklichen Bedrohungen der Menschheit. Wir schlittern in ein irrationales Zeitalter, in dem irgendwelche diffusen Ängste aus der Mottenkiste der Geschichte ausgepackt werden. Mumien des Nationalismus, der in der heutigen Welt überhaupt keine Zukunft hat. Dieses Die-Augen-Verschließen vor dem, was notwendig ist an ökologischer, ökonomischer Transformation, das sollte einem Angst machen.

Wie blicken Sie auf Österreich? Wir sind hier ja noch einmal davongekommen.

Wir dürfen nicht so tun, als sei die eine Partei das einzige Problem und der Rest eitel Sonnenschein. Die Regierung Kurz hat erheblich dazu beigetragen, die Demokratie zu schädigen. Insofern müssen wir schauen, was das überhaupt für eine Koalitionsregierung wird. Denn das große Problem in fast allen Ländern der EU, ist die, dass man die extremen Rechte einerseits rhetorisch diskreditiert, das eigene Versagen, wenn man an der Regierung ist, diese Rechte zugleich aber stärkt, weil man sie ja als den großen Gegner aufgebaut hat und insofern die Frustrationen in der Bevölkerung sich in diese Richtung orientieren. Deutschland ist dafür ein gutes Beispiel. Die CDU hat ihr Wahlversprechen, was die Schuldenbremse betrifft, innerhalb von einer Woche gebrochen. Wenn die Menschen das Gefühl bekommen, dass die Eliten über ihren Kopf hinweg entscheiden, und diese gleichzeitig unentwegt wiederholen, es gibt den einen großen Gegner und den dürft ihr auf gar keinen Fall wählen, wirkt dies als Werbung für die extreme Rechte. Je mehr die Regierungen versagen oder ihre Wahlversprechen nicht einhalten, desto mehr werden Menschen dann die radikal andere Alternative ausprobieren.

Es gibt keinen überzeugenden Grund, wieso Russland die NATO angreifen sollte

Wie finden Sie es, dass Andreas Babler die Kultur übernimmt?

Glauben Sie wirklich, dass das, was wir gerade besprechen, nämlich Macht, Herrschaft, Aufrüstung, Krieg, mit ein bisschen mehr Kultur zu bewältigen ist? Wann war denn die Blütezeit der österreichischen Literatur und auch anderer Formen der Kultur? Das waren die letzten zwei Jahrzehnte der K&K-Monarchie, wo alles offensichtlich zerfiel. Das waren die extrem krisenbehafteten zwei Jahrzehnte zwischen den zwei Weltkriegen. Und wenn Sie sich überlegen, was da für großartige Kultur entstand in einer Zeit, als die Krisen viel größer waren als unsere heutige Krise, dann könnte man auf den etwas pessimistischen Gedanken kommen, dass Krise und Kultur sehr gut zusammenpassen. Also insofern weiß ich nicht, ob das Florieren der österreichischen Kultur von einem Minister Babler abhängt.

Lassen Sie uns auf Ihr Buch zurückkommen. Wie ist folgender Satz gemeint? „Ohne der Moral Schaden zuzufügen, lässt sich Herrschaft nicht aufrechterhalten.“ Welche Moral ist da gemeint, jene des Machthabers oder die der anderen?

Das ist das Wunderbare an diesem Satz, er meint beide. Das Stichwort ist Heuchelei. Die Machthaber halten sich nicht an das, was sie selber predigen, und missachten die ethischen Prioritäten der Gesellschaft. Dieses Phänomen der doppelten moralischen Missachtung lässt sich gut bei Erdoğan oder Orbán beobachten.

Halten Sie das auch für eine Art von heutigem Moralverständnis, wenn jetzt viele ihre Teslas verkaufen?

Das zeigt, dass die Leute ein schlechtes Gedächtnis haben. Wir beide erinnern uns daran, dass eine Zeit lang die Leute nicht bei Shell getankt haben, weil das Unternehmen an Verbrechen in Nigeria beteiligt war. Das waren Verbrechen gegen Menschen und gegen die Natur. Aber dann hat man es wieder vergessen. Wie ich bereits sagte, ich kann mich an keinen Fall von Warenboykott erinnern, der über längere Zeit zu einer tatsächlichen politischen Veränderung geführt hat. Ich halte so etwas für eine Art konsumatorischen Ablasshandel. Aber wir alle wissen ziemlich genau, dass in dem Moment, in dem irgendein Waffenstillstand in der Ukraine vereinbart wird, sofort wieder russische Rohstoffe über die Grenze kommen werden. Man vergisst schnell, und danach rollt der Rubel wieder.

Insofern hatten die Linken wie Sarah Wagenknecht, die sofort nach dem Angriff auf die Ukraine zum Verhandeln mit Russland aufgefordert haben, also doch recht?

Ich würde mit Ihnen nicht konform gehen, dass Sarah Wagenknecht eine Linke ist, weil sie in ihrer Migrationsrhetorik eindeutig faschistoid ist. Aber es war so, dass tatsächlich jene Stimmen, die relativ früh schon gesagt haben, es wird darauf hinauslaufen, dass es Verhandlungen mit Russland geben wird und dass man sich in irgendeiner Weise einigen wird, denn es wird nicht möglich sein, dass Russland diesen Krieg verliert, diese Stimmen haben nachträglich recht bekommen.

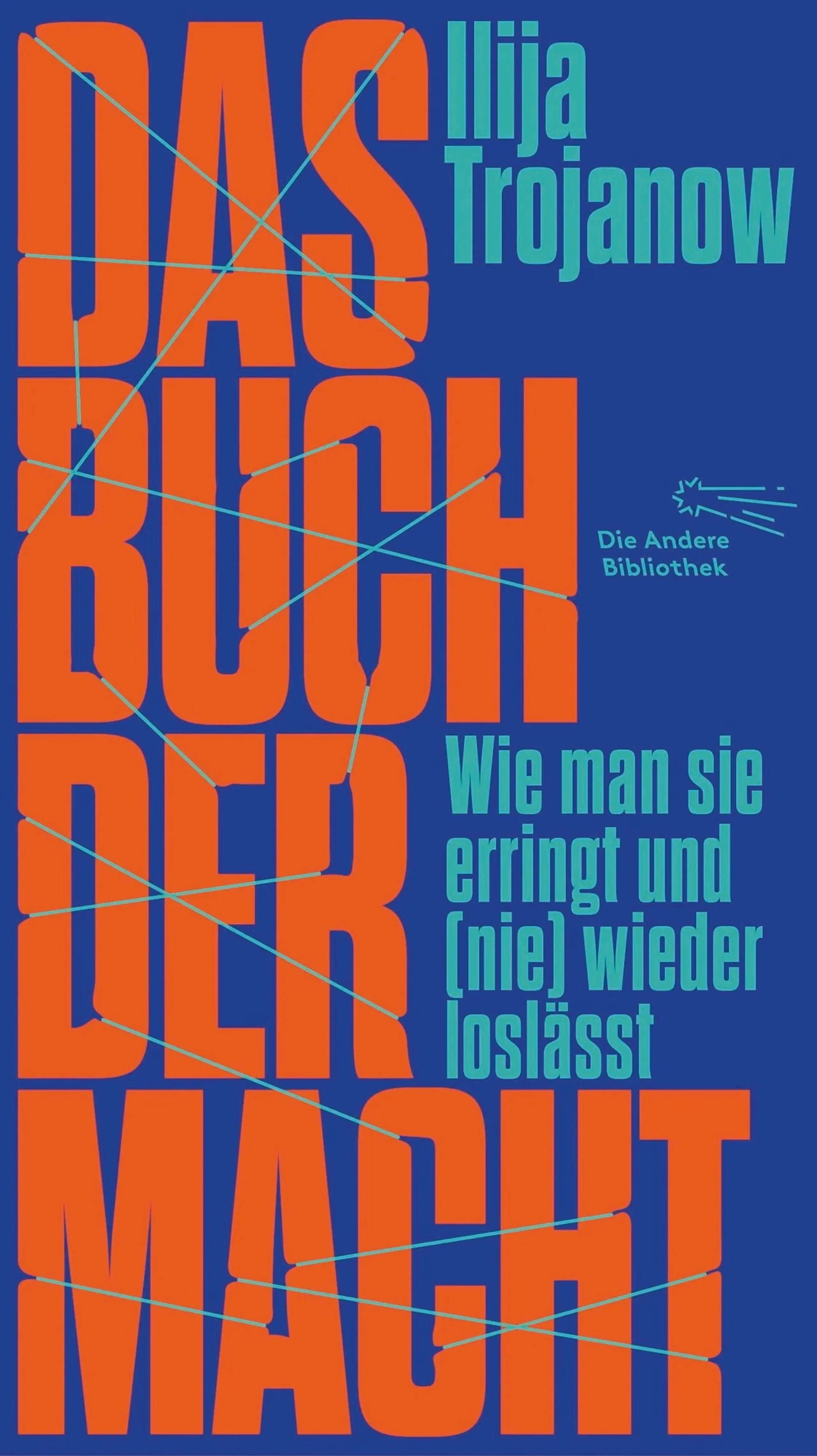

Das Buch

Stojan Michailowski schildert, wie der Wesir von Istanbul seinen Neffen die Mechanismen von Machtausübung lehrt. „Das Buch der Macht“, neu erzählt von Ilija Trojanow, ist ein furioses Kompendium mit Parallelen zu heutigen Despoten. Die andere Bibliothek im Aufbau Verlag, € 27,50

Heute wird ständig von einem drohenden Weltkrieg gesprochen. Ist das so ähnlich wie die Euphorie, mit der viele anno 1914 in den Krieg zogen?

Mit einem großen Unterschied, dass die Bevölkerung jetzt überhaupt nicht bereit ist, selber in den Krieg zu ziehen. Das heißt, ein Großteil der Bemühungen, unglaublich viel Geld in die Ukraine zu schicken, geschieht deshalb, weil die Ukraine quasi für uns die Demokratie und Freiheit verteidigen soll. Wir leben in einer gesättigten, bourgeoisen Gesellschaft. Die allermeisten können sich nur an einen Alltag der materiellen Sicherheit erinnern. Das ist ein Teil des Problems, dass diese sehr breite Mittelklasse bei uns aus den Augen verloren hat, wie außergewöhnlich fragil ihre Situation ist. Der Blick für die globalen Zusammenhänge geht verloren. Doch global ist fast alles, was wir haben, eine absolute Ausnahme. Angefangen mit sauberem Wasser und Strom oder Gesundheitsversorgung. Dadurch entsteht eine mentale Schieflage, die gefährlich ist, weil diese breite Mittelkasse das Gefühl hat, das stehe ihr zu, das sei normal. Aber erstens steht es ihr nicht zu, zweitens ist es eine historische Ausnahme und hat auch damit zu tun, dass es verschiedene historische Vorteile gab, etwa den Kolonialismus, und erfolgreiche Friedensprojekte wie die Europäische Union, mit ihren Maßnahmen zur gegenseitigen Hilfe. Es gab eine kurze Phase, in der wir tatsächlich begonnen haben, einen planetarischen Ethos zu postulieren. Wenn wir uns davon verabschieden, stehen uns harte Zeiten bevor, weil wir zu jenen fünf Prozent der Menschheit gehören, die verwöhnt sind. Mir fällt auf, wenn ich in Afrika bin, wie wenig vorbereitet wir sind, mit wirklichen Krisen und Katastrophen umzugehen. Wir gründen Sonderfonds, wir kleckern mit Anleihen und Schulden, Hauptsache, wir müssen nicht selber in irgendeiner Weise etwas essenziell verändern.

Was ist mit dem Friedensprojekt Europa?

Die Frage, die mich umtreibt, ist die Rhetorik, Europa müsse mehr Verantwortung übernehmen. Das hört man jetzt ständig. Ich wüsste gern, was das bedeutet? Dass wir wieder irgendwo Land erobern, um Bodenschätze zu sichern? Oder dass wir jetzt den Kongo befrieden oder Taiwan verteidigen, wenn es von China angegriffen wird? Das Schlimme an der jetzigen Situation ist, dass diese diffuse Rhetorik in keiner Weise einem rationalen politischen Diskurs zuträglich ist. Was heißt „Verantwortung übernehmen“? Was heißt „Stärke zeigen“? Was heißt „eine größere Rolle übernehmen“? Wenn wir all diese Sätze aufschreiben würden, steht am Ende eine große rhetorische Null, und die ist gefährlich. Denn nur die Herrschaft bedient sich solcher Floskeln, der kritische Geist greift zu einer klaren, faktenbasierten Analyse.

Halten Sie eine Friedensbewegung wie in den 1980er-Jahren, als wir gegen den Warschauer Pakt und die NATO auf die Straße gingen, für möglich?

Absolut. Das Faszinierende an der Geschichte ist, wie schnell sich die Lage ändern kann. Jeder, der so ungefähr in unserem Alter ist, kann sich erinnern: Im Sommer 1989 sagte ich meinen Freunden, die kommunistische Terrorherrschaft in Osteuropa werde nicht ewig dauern. Da wurde ich ausgelacht. Gebildete Leute sagten mir, das würden wir nicht erleben. Erst vor Kurzem haben all die Experten uns erklärt, dass Assad fest im Sattel sitze. Nicht einmal eine Woche später war er gestürzt und die Experten haben uns erklärt, wieso es so kommen musste. Manches ändert sich manchmal schnell. Es gibt Dominoeffekte, es gibt eruptive Beschleunigungen. Das muss man den Menschen zugutehalten: Sie dulden sehr lange, aber in einem gewissen Moment gibt es ein Jetzt-Langt’s. Das macht einem Hoffnung!

Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 11/2025.