Gehaltsexperte Conrad Pramböck spricht im News-Interview über die ORF-Gehaltsdebatte, Neid, sinnlose Vergleiche und die Frage, was jemand wert ist.

Verdient man eigentlich 470.000 Euro oder bekommt man die?

Das liegt im Auge des Betrachters. Sie zielen auf die ORF-Gehaltsdebatte ab, und da geht es ja nicht nur um die Höhe der Gehälter, sondern auch darum, wie jemand persönlich zum ORF steht. Wenn ich den ORF gern habe, dann sind hohe Gehälter kein Problem. Wenn ich sage, den ORF schaue ich seit Jahren nicht mehr, ist jeder Cent Gehaltskosten zu viel.

Wie trennt man eine Gehaltsdiskussion von einer Neiddebatte?

Es geht immer um die Frage, berechtigt oder nicht berechtigt. Eine Neiddebatte entsteht sofort, sobald Gehälter öffentlich bekannt werden. Es gibt ganz wenige Jobs, wo allgemeiner Konsens herrscht, dass in dieser Branche die Löhne und Gehälter zu niedrig sind – bei Kindergärtnerinnen zum Beispiel. Aber ansonsten ist die erste Reaktion, gerade in Österreich: Das ist zu viel! Ganz gleich, ob es die Gehälter von Lehrern, Beamten, Politikern oder Medienstars betrifft. Wenn man hingegen nachfragt, was denn ein angemessenes Gehalt wäre, kommt in 99,9 Prozent der Fälle nichts. Es ist grundsätzlich zu viel. Das Thema auf rationale Zahlen und Fakten zu reduzieren, ist nicht möglich.

Nichtsdestotrotz wird eine Gehaltsdebatte immer sehr emotional geführt.

Geht es um die nackten Zahlen, kann ich leicht meinen Neidreflex auspacken und sagen: Das ist zu viel. Ich muss die Gehälter aber immer ins Verhältnis zueinander setzen. Außerdem haben beim Gehalt soziale Rollen eine große Bedeutung: Ein Mann, der schlecht verdient, ist in der öffentlichen Betrachtung ein Verlierer, ein Weichei. Verdient er auf der anderen Seite viel, dann heißt es, er ist gierig und bekommt den Hals nicht voll.

„Er oder sie ist eben so viel wert!“ Ist das ein zulässiges Argument?

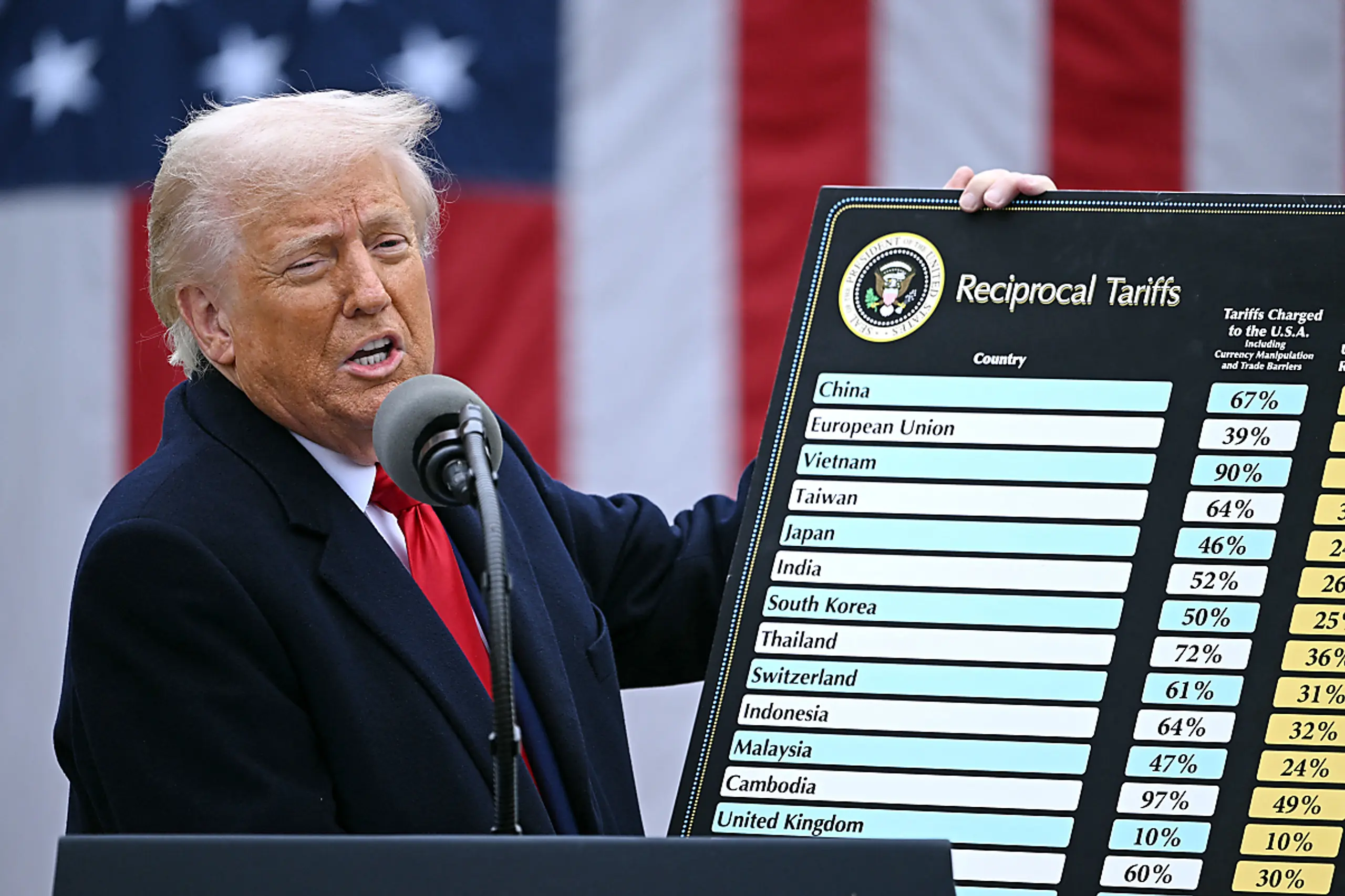

Es gibt keine Bibel, in der sich das gerechte Gehalt nachschlagen lässt. Aber man kann sich anschauen, was vergleichbare Unternehmen in vergleichbaren Jobs bezahlen. Stichwort: Austrian Airlines-Debatte seinerzeit. Wenn ich höre, wir wollen deutlich höhere Gehälter, weil in Deutschland die Kollegen viel mehr verdienen, dann kann ich nur sagen: Geht nach Deutschland. Sonst könnte ich mir ja überall die Rosinen raussuchen: also das Gehalt in der Schweiz, die Steuern aus Dubai – nämlich gar keine –, die Lebenserhaltungskosten aus Kambodscha und den Urlaubsanspruch eines Lehrers. Aber das funktioniert nicht. Viele Vergleiche hinken auch: Ich wüsste nicht, was der Job eines Bundeskanzlers mit einem Radiostar zu tun hat. Auch diesen Vergleich gibt es. Einzig: beide sind öffentlich sehr bekannt und werden mit öffentlichen Mitteln attraktiv bezahlt.

Wie erkennt man, was ein Mitarbeiter wert ist?

Durch Marktvergleiche: Mein Job ist es seit vielen Jahren, Unternehmen zu beraten, was ähnliche Mitarbeiter in vergleichbaren Unternehmen verdienen. Ich erhebe dafür laufend Gehaltsdaten vom Markt. Also etwa: ein Akademiker verdient beim Einstieg zwischen 40.000 und 50.000 Euro brutto pro Jahr, ein Teamleiter zwischen 50.000 und 80.000 Euro und bei Top-Verdienern im IT-Vertrieb kann das Gehalt inklusive Bonus auch deutlich über 100.000 Euro gehen. Der Markt gibt damit einen gewissen Rahmen vor, was man in welcher Funktion und Position verdient, und das ist je nach Branche verschieden. Hinzu kommt der persönliche Teil: Was verlangt ein Mitarbeiter, und was ist ein Unternehmen bereit zu zahlen? Dass ein Ö3-Moderator ein Gehalt jenseits seines Generaldirektors bekommt, finde ich sportlich. Die Reaktion darauf ist ein Spiegelbild der unterschiedlichen Wertvorstellungen. Die einen sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand überhaupt so viel verdient, weil ich das ja selbst niemals verdienen werde. Die anderen spielen die Arbeitsleistung herunter und sagen: So großartig ist das auch nicht, was er macht. Und dann gibt es noch jene, die sagen, der ORF kann zahlen, was er möchte – aber nicht von meinem Steuergeld.

Conrad Pramböck

ist Österreichs führender Gehaltsexperte. Er berät zu Gehalts- und Karrierefragen und bietet Beratungsdienstleistungen wie Gehaltsgutachten und Trainings für Gehaltsverhandlung an. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Personalberatungen. Darüber hinaus veröffentlichte er Bücher wie „Die Kunst der Gehaltsverhandlung“.

© BeigestelltDas heißt, gerechte Gehälter gibt es nicht?

Es gab einige akademische Versuche, das zu tun. Also ein Vorstand sollte maximal das Achtfache eines einfachen Mitarbeiters verdienen. Aber solche Begrenzungen machen für mich überhaupt keinen Sinn. Wieso komme ich auf den Faktor 8, warum nicht auf 8,3 oder 32? Das sind reine Gedankenexperimente. Wer in einem solchen System mehr verdienen möchte, der findet auf jeden Fall einen Weg. Eine objektive Gerechtigkeit gibt es jedenfalls nicht. Was es gibt, sind die Gehaltsbandbreiten im Sinne einer Marktgerechtigkeit. Innerhalb dieser Bandbreite sollte dieser Job bezahlt werden. Wenn ich deutlich weniger zahle, laufen die Mitarbeiter davon oder kommen gar nicht erst. Wenn ich über dieser Bandbreite zahle, werden die Personalkosten zu teuer. Ich empfehle Unternehmen, einen grünen, einen gelben und einen roten Bereich zu definieren. Im grünen Bereich können sie sich jederzeit einigen. Im gelben Bereich kann ich einem Mitarbeiter unter gewissen Umständen mehr zahlen – mit der spannenden Zusatzfrage, was das denn für Umstände sind? Zum Beispiel geht es um höhere Anforderungen oder komplexere Aufgaben als üblich. Ich empfehle aber auch eine Grenze zum roten Bereich: Da gehe ich als Arbeitgeber nicht hin. Unter keinen Umständen. Diese Grenze sollte messerscharf gezogen werden. Ich muss eine gewisse Grenze nach oben festlegen, sonst habe ich kein Gehaltssystem, sondern Chaos.

Machen sich viele Unternehmen diese Mühe oder ist das Gehalt am Ende doch vom Verhandlungsgeschick abhängig?

Alle großen Unternehmen haben Gehaltsbandbreiten. Die müssen das auch haben, denn es gibt die neue EU-Richtlinie für Lohntransparenz. Es muss also ein Gehaltssystem geben, das in gewissen Bereichen transparent ist. Das heißt aber nicht, dass jeder weiß, was der andere verdient. Sondern dass es Kriterien gibt, nach denen die Gehaltsstruktur bemessen wird. Doch nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleinere Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern merken, dass sie eine Gehaltsstruktur brauchen, weil die aus dem Bauch heraus festgelegten Gehälter nur Unfrieden schaffen.

Ist eigentlich ein hoher Verdienst unmoralisch?

Ich wüsste nicht warum. Ganz im Gegenteil. Ich fände es großartig, wenn jeder von uns den moralischen Antrieb hätte, mit guter, wertvoller Arbeit möglichst viel verdienen zu wollen, denn dies schafft Wohlstand. Ein hohes Einkommen sehe ich nur dann als problematisch, wenn ich es auf Kosten anderer erziele. Etwa wenn ich als Führungskraft einen Bonus kriege, weil ich die Gehälter meiner Mitarbeiter gekürzt habe.

Ich versuche es mit einer anderen Zuschreibung: Wann ist ein Gehalt exorbitant?

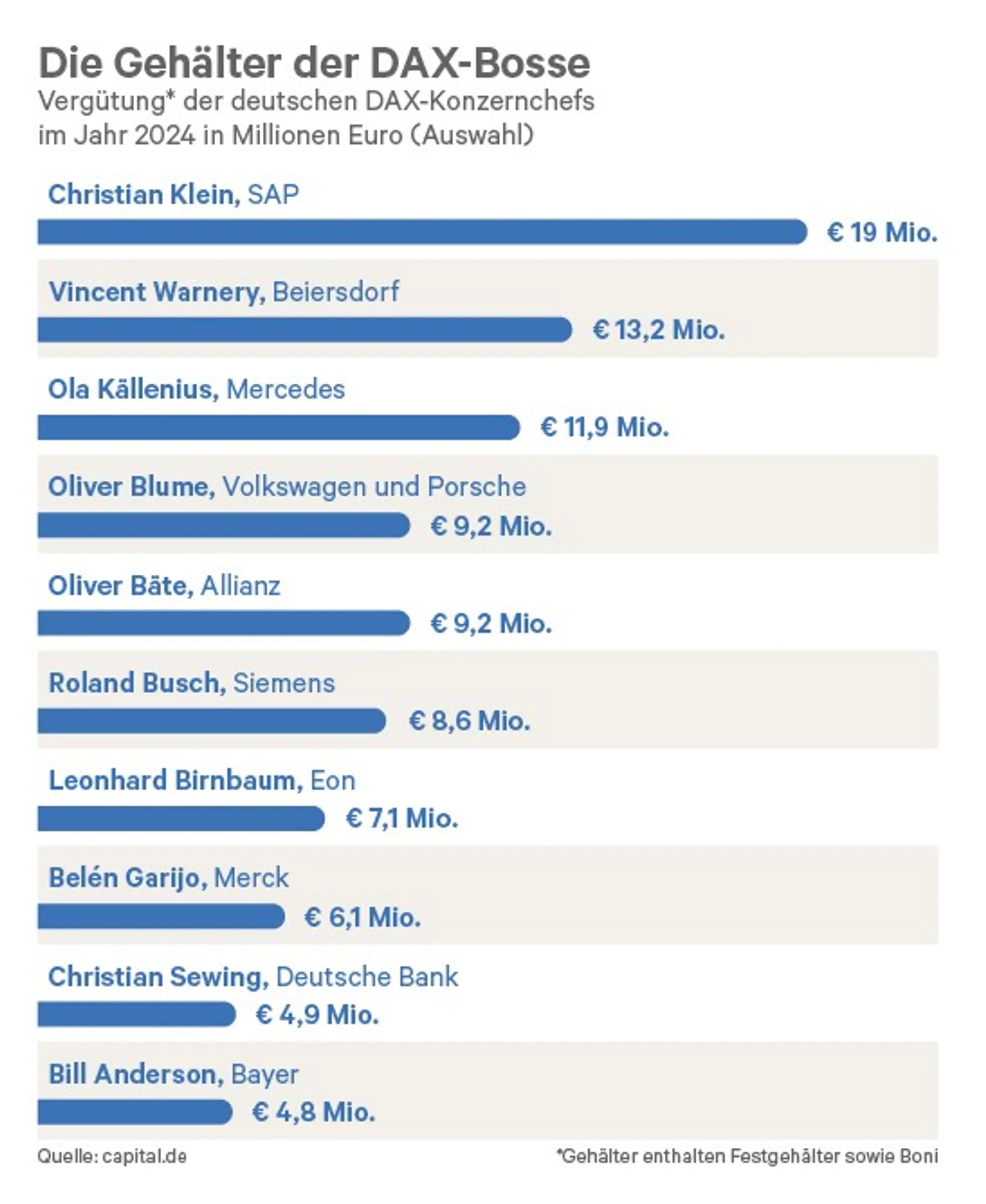

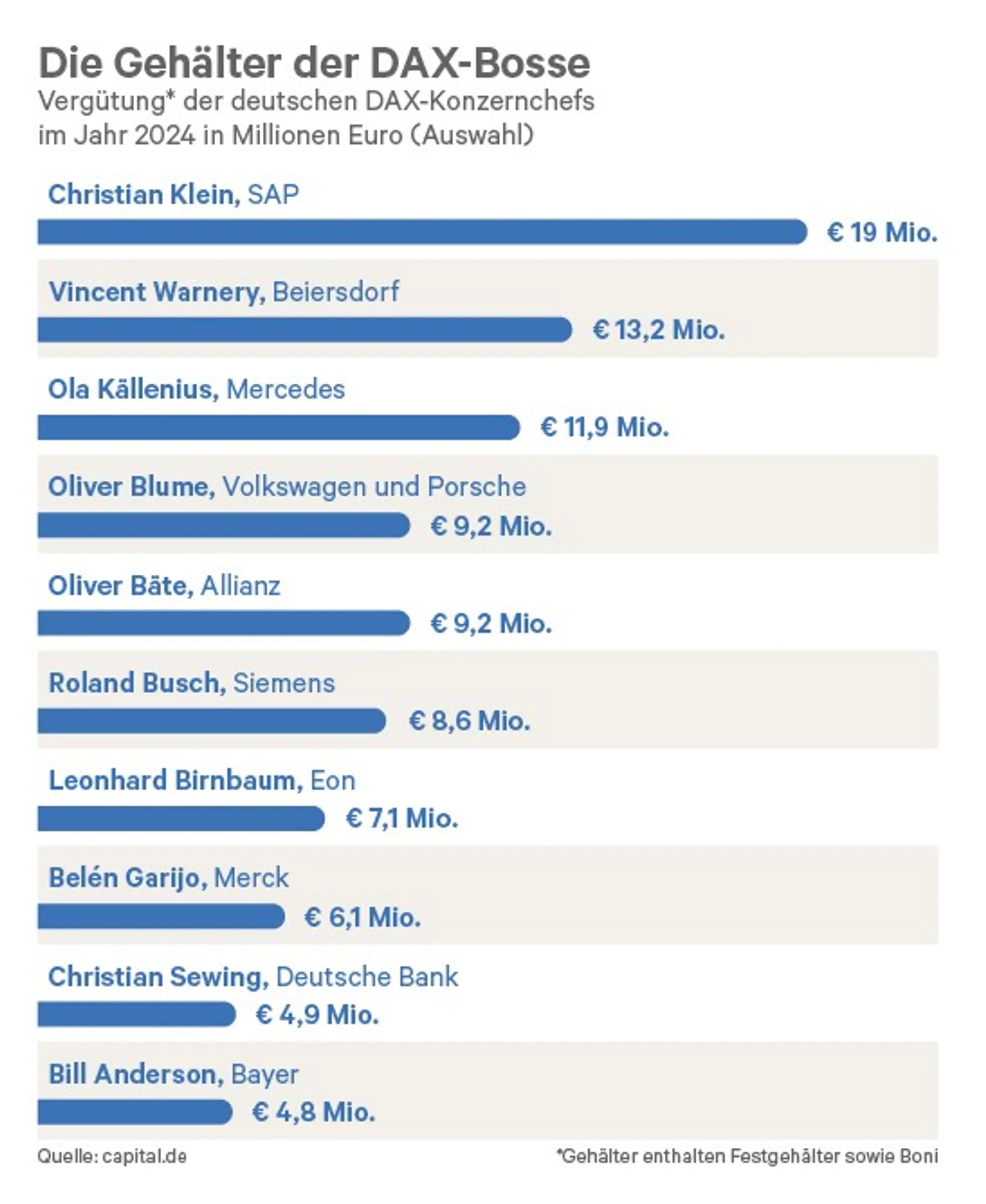

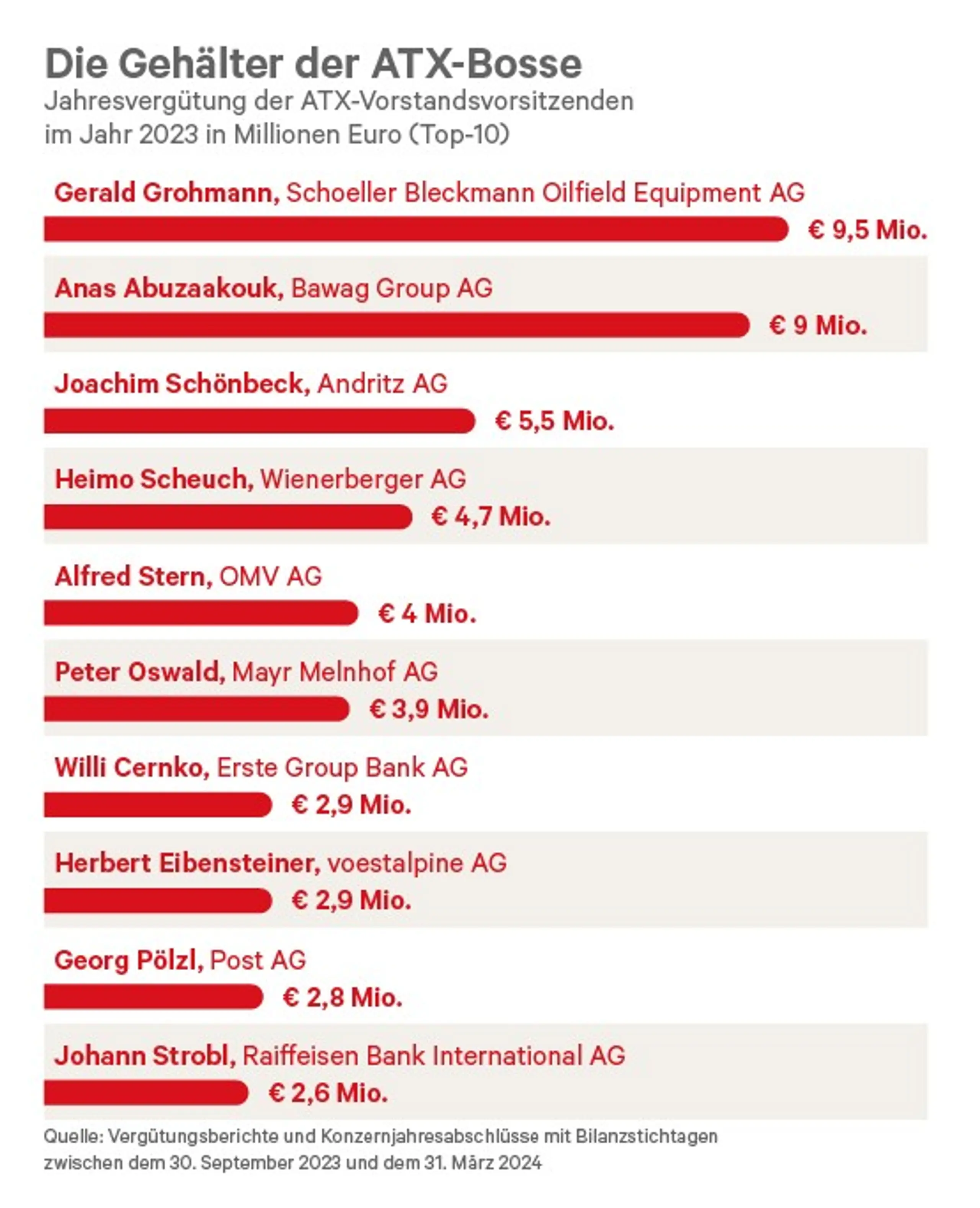

Auch hier ist der Vergleich angebracht. Große Konzerne bezahlen ihre oberen Führungskräfte meist bei rund 300.000 bis 400.000 Euro im Jahr. Ein Vorstandsmitglied, das 500.000 Euro bis eine Million verdient, ist vollkommen üblich. In den großen ATX-Konzernen werden für Generaldirektoren Gehälter auch deutlich über eine Million gezahlt. Ich kann nachvollziehen, dass Mitarbeiter mit einem Jahresgehalt von 40.000 Euro, die die Vorstandsgage in 20 Jahren nicht verdienen werden, ein solches Gehalt als übertrieben ansehen. Für Vorstände sind diese Beträge hingegen normal. Exorbitant ist immer eine Frage der Betrachtung.

Lässt sich überhaupt Transparenz herstellen und wenn ja, macht das Sinn?

In kleinen Unternehmen mit zehn bis 20 Mitarbeitern funktioniert das eher, weil die Kultur familiärer ist. In der breiten Masse funktioniert es nicht. Ich habe einige Unternehmen kennengelernt, die völlige Transparenz versucht haben und meist völlig gescheitert sind. Es schafft keine Zufriedenheit, wenn ich als Mitarbeiter sehe, dass ich doch nicht zu den Top-Verdienern zähle. Was ich meinem Kunden empfehle, ist, Kriterien festzulegen und transparent zu kommunizieren, was ein Mitarbeiter erfüllen muss, um eine Stufe höher zu rücken. Aber bitte keine Gehaltsdaten rausgeben, weil weder die Führungskräfte noch die Mitarbeiter damit umgehen können. Statt Transparenz und Zufriedenheit gibt es nur Unfrieden und Neid.

Ein Hebel für mehr Gerechtigkeit wäre das auch nicht?

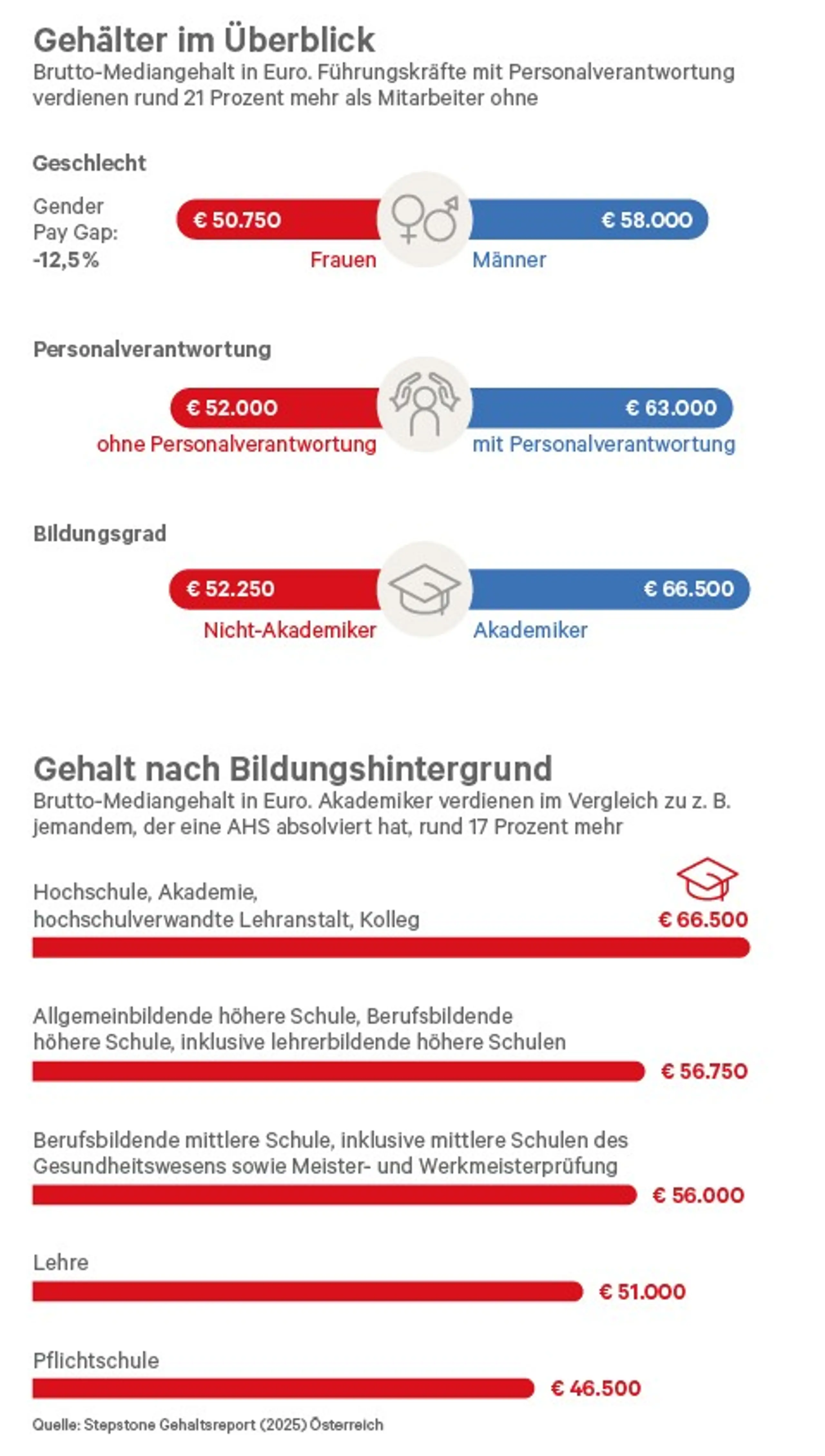

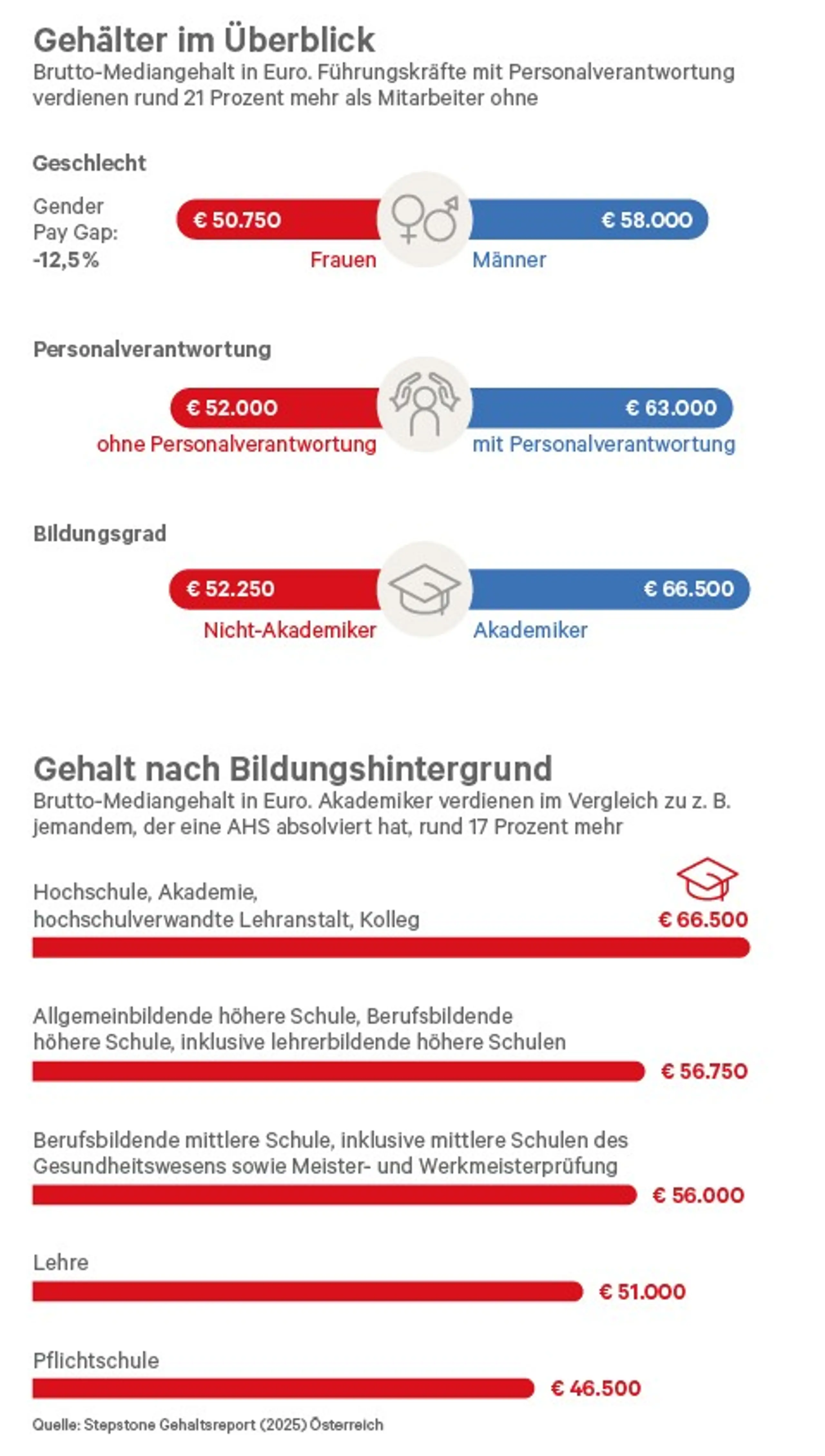

Ich bin gespannt, welche Auswirkungen die geforderte EU-Richtlinie zur Lohntransparenz (siehe Erklärung links unten; Anm. der Redaktion) haben wird. Ich vermute, dass es am Gender Pay Gap kaum etwas ändern wird. Viele Personalberater bestätigen, dass sich viele Frauen eher mit Gehältern im mittleren bis unteren Bereich der Bandbreite zufrieden geben. Wenn wir wirklich an höheren Gehältern für Frauen arbeiten wollen, sollten wir sie ermutigen, mehr zu verlangen und ihnen zu vermitteln, dass sie nicht noch eine Ausbildung und ein paar Jahre Berufserfahrung brauchen, bis sie mehr verdienen dürfen. Denn beim Thema Gerechtigkeit unter den Geschlechtern geht es auch stark um die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Letztere bleibt oft an den Frauen hängen. Geschlechtergerechte Bezahlung ist ein sehr komplexes Thema, das am wenigsten mit Transparenz zu tun hat und viel mehr mit kulturellen Fragen.

Aber sind Gehalt und Lohn in Unternehmen nicht auch ein Tabu, weil Menschen ziemlich oft für gleiche Arbeit unterschiedlich entlohnt werden?

Ja, absolut. Wenn Sie mich fragen, wo die besondere Leistung eines Vorstands gegenüber einer Krankenschwester ist, kann dies kaum objektiv beantwortet werden. Oder warum verdient eine Bilanzbuchhalterin mehr als eine Kindergärtnerin? Die Buchhalterin sitzt den ganzen Tag am Computer und arbeitet mit Zahlen. Bei der Kindergärtnerin geht es um die sinnvolle Beschäftigung und Erziehung von Kindern. Das Gehalt in Verbindung mit dieser Leistung zu bringen, ist unglaublich schwer. Was sehr stark auffällt: Je weiter ein Job vom Menschen weg ist, desto besser ist er in der Regel bezahlt. IT-Experten erzielen höhere Gehälter als Lehrer oder Krankenschwestern. So wirkt das Gehalt fast wie ein Schmerzensgeld, das bezahlt werden muss, um Menschen dazu zu bewegen, nicht mit Menschen, sondern mit Maschinen und Computern zu arbeiten.

Ab wann zählt man in Österreichzu den Topverdienern?

Sie werden schockiert sein, wie vergleichsweise niedrig die Gehälter dafür sind. Über 70.000, 75.000 Euro fängt ein gutes Gehalt an. Ab einem Gehalt von ungefähr 150.000 Euro brutto pro Jahr zählt man in Österreich schon zum einen Prozent der Top-Verdiener. Zum Vergleich: in Deutschland liegt diese Grenze mit 280.000 Euro pro Jahr als Top-Prozent der Verdiener schon deutlich höher. In Deutschland werden grundsätzlich höhere Gehälter gezahlt. Auch im Top-Bereich ist dort sehr viel mehr Luft nach oben, weil es dort viel mehr Weltkonzerne gibt. Diese Spitzenliga gibt es in Österreich fast nicht.

Gibt es bei Topverdienern so etwas wie eine Deckelung beim Gehalt?

Nein. Das wurde vor rund 20 Jahren von politischer Seite versucht, um auch Schamgefühle und Schuldgefühle bei den Vorständen hervorzurufen. Geändert haben diese Bemühungen nichts, denn Vorstände verdienen noch immer ausgesprochen gut.

Welchen Einfluss hat die Ausbildung?

Es wird häufiger unterschätzt, welchen Einfluss die tatsächliche Berufswahl auf das Gehalt hat. Ich kann im Non-Profit-Bereich arbeiten und der größte Verhandlungsguru sein, ich werde trotzdem nicht das Gehalt eines Investmentbankers rausverhandeln. Wenn der Doppeldoktor an der Supermarktkasse sitzt, dann verdient er auch nicht mehr als seine Kolleginnen. Mit welchen Gründen könnte ein Mitarbeiter kommen, um mehr Gehalt zu bekommen? Auf diese Frage habe ich aus den Personalabteilungen immer nur zwei Antworten bekommen: mit mehr Leistung oder mit einem größeren Verantwortungsbereich. Ich muss früh die Weichen richtig stellen. Bin ich überhaupt in einem Job und in einer Branche, die auch meine Erwartungen an ein hohes Gehalt erfüllen kann?

Ist die demografische Entwicklung ein Gehaltstreiber, weil weniger Leute am Arbeitsmarkt mehr fordern können?

Kurzfristig schon. In den Jahren 2021 und 2022 wurde wirklich jedes Gehalt bezahlt, nur um irgendjemanden vom Markt zu bekommen. Die Unternehmen sind damals in Aufträgen und Geld geschwommen, hatten aber keine Mitarbeiter. Das Ergebnis dieser Gehaltsexplosion ist jedoch heute, dass sich die hohen Personalkosten für einen guten Teil der Unternehmen einfach nicht mehr ausgehen. Wir sind in Österreich international immer weniger wettbewerbsfähig, und dann kommt hinzu, dass die jungen Leute gar nicht mehr so viel arbeiten wollen. Von der Logik her sagen viele jungen Leute: Einmal gescheit geerbt oder einmal gut geheiratet, erspart mir ein ganzes Leben voll harter Arbeit.

Also das viel zitierte mehr Life und weniger Work?

Früher wären die jungen Leute damit nie durchgekommen, gleich beim ersten Bewerbungsgespräch zu fragen, ob das Sabbatical auch zu Beginn der beruflichen Karriere genommen werden kann. Das ist heute normal. Mir kommt vor, viele Unternehmen nehmen das mittlerweile achselzuckend zur Kenntnis. Für unsere Volkswirtschaft ist das natürlich ein Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, wie das Sozialsystem das aushalten soll, wenn die junge Generation nicht mehr arbeiten will, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Das wird meiner Einschätzung nach in den kommenden Jahren noch zu erheblichen Verwerfungen führen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Einkommen und persönlicher Zufriedenheit?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zufriedenheit, Motivation, Engagement, Glück nichts mit der Höhe des Gehalts zu tun haben. Es gibt Menschen, die haben 30.000 Euro und sind äußerst zufrieden damit, und Leute, die verdienen 300.000 Euro und sind unglücklich, weil sie das Gefühl haben, sie sollten noch viel mehr verdienen. Entscheidend ist, mit wem ich mich vergleiche und wie mein Gehalt dazu steht. Wenn mein Gehaltsziel bei 50.000 Euro liegt und ich 60.000 Euro verdiene, bin ich zufrieden, weil ich meinen eigenen Benchmark getroffen habe. Wenn ich jedoch als Investmentbanker 250.000 Euro Bonus bekommen habe und dann aber erfahre, dass meine Kollegen 500.000 Euro Bonus bekommen haben, fühle ich mich schlecht, obwohl ich objektiv betrachtet reich bin. Zufriedenheit im Leben hat immer mit der Frage zu tun, ob die Realität meine Erwartungen übertrifft, unabhängig von der Höhe meines Gehalts.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 14/2025 erschienen.