von

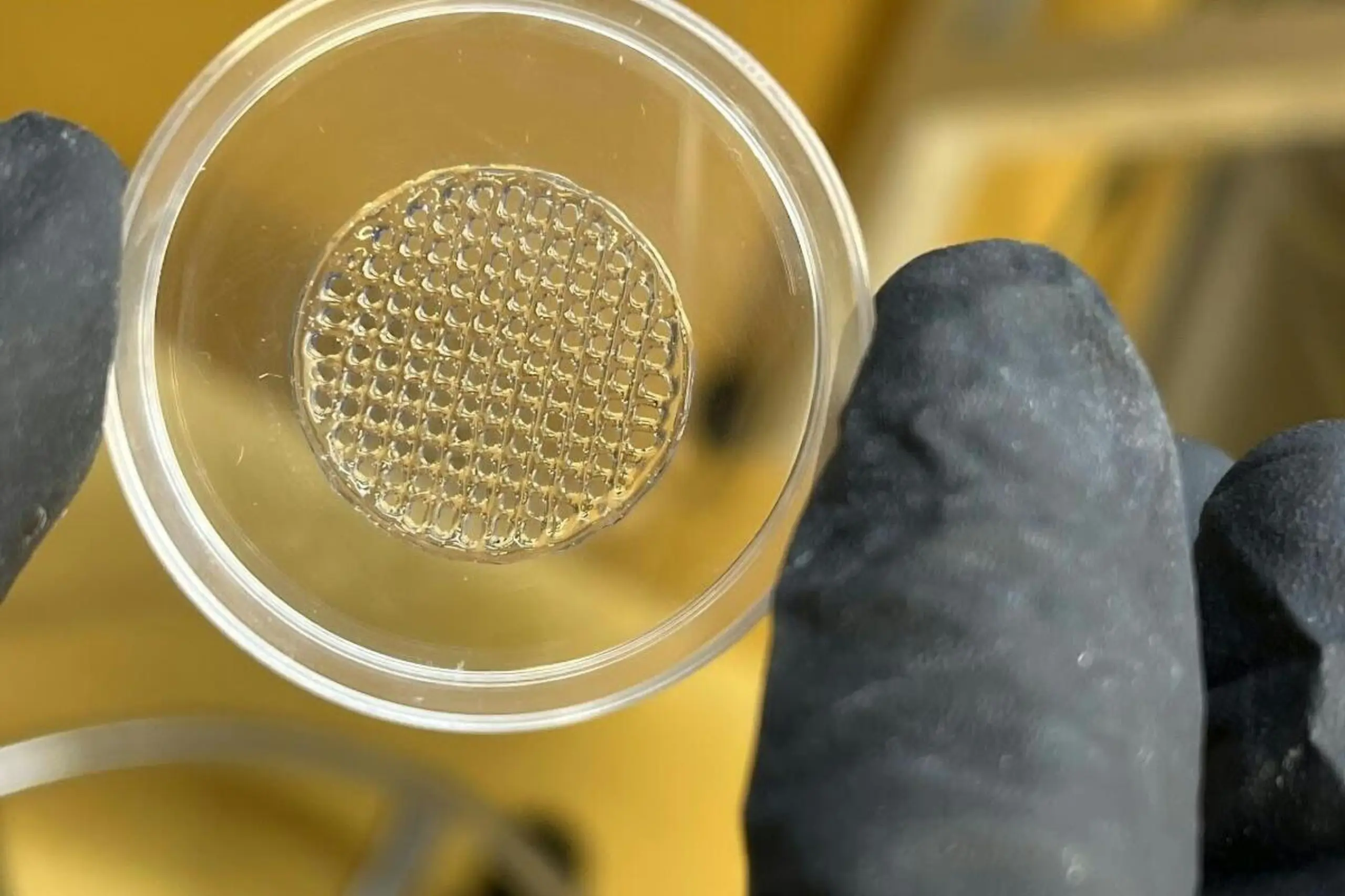

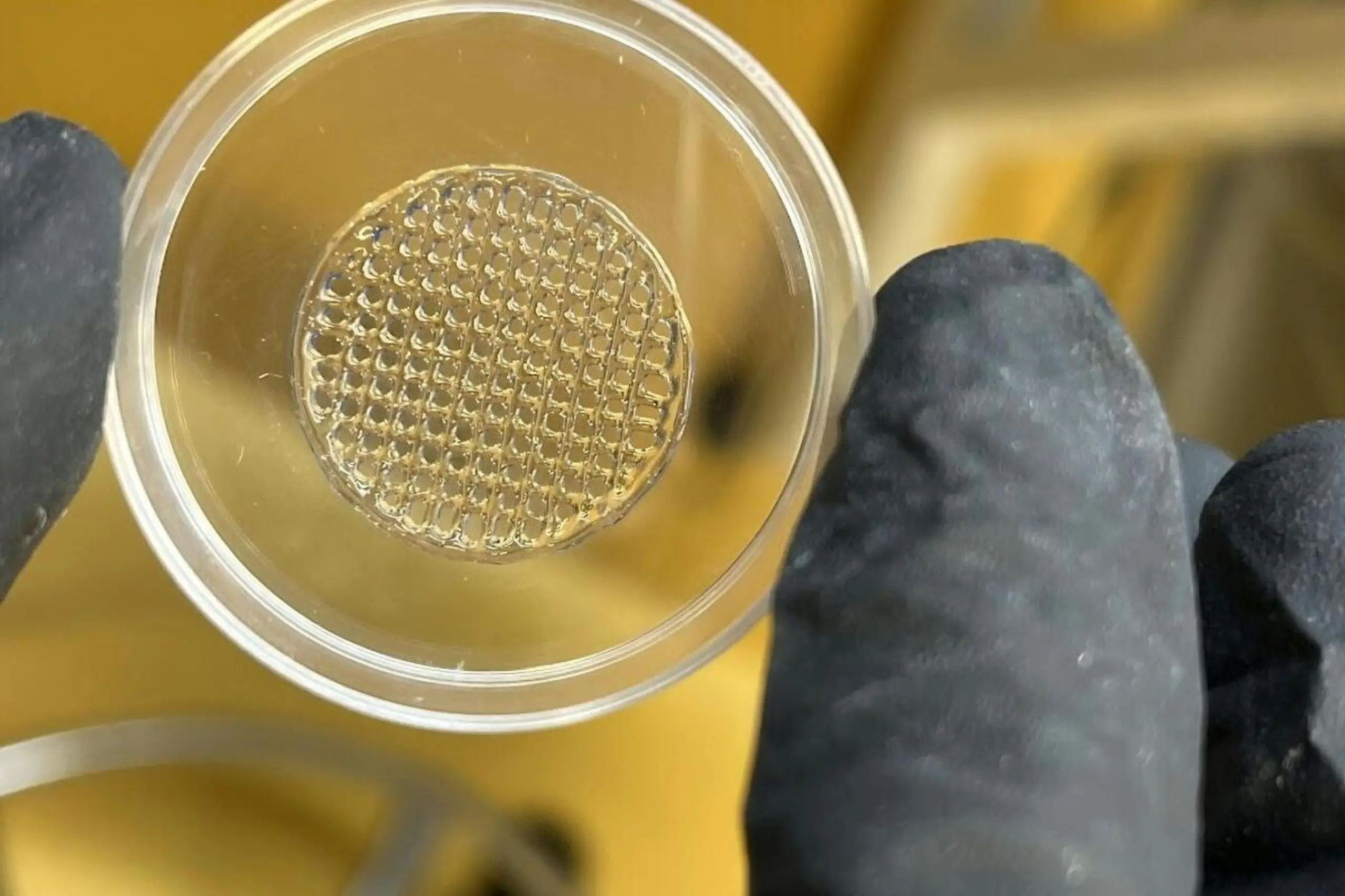

Mit der Richtlinie 2010/63/EU wurden EU-weit Tierversuche für die Testung von Kosmetika und deren Inhaltsstoffen eingeschränkt. Es wird daher intensiv nach Alternativen gesucht, um die Aufnahme und Toxizität von Nanopartikeln aus Kosmetika, wie zum Beispiel Sonnencremes, zu testen. Ein Team aus Forschenden der TU Graz und des indischen Vellore Institute of Technology (VIT) arbeitet an der Entwicklung von Hautimitaten, welche die native dreischichtige Gewebestruktur und Biomechanik menschlicher Haut nachahmen. Solche Imitate können mittels 3D-Druck hergestellt werden und bestehen aus Hydrogelformulierungen, die gemeinsam mit lebenden Zellen verdruckt werden. Nun sind die ersten Hautmodelle für Nanopartikel-Tests bereit.

"Die Hydrogele für unser Hautimitat aus dem 3D-Drucker müssen einige Anforderungen erfüllen", sagt Karin Stana Kleinschek vom Institut für Chemie und Technologie Biobasierter Systeme der TU Graz. "Die Hydrogele müssen mit lebenden Hautzellen interagieren können. Diese Zellen müssen nicht nur überleben, sondern auch wachsen und sich vermehren können." Ausgangspunkt von stabilen und 3D-druckbaren Strukturen sind Hydrogelformulierungen, die an der TU Graz entwickelt wurden. Hydrogele zeichnen sich durch ihren hohen Wassergehalt aus, was ideale Bedingungen für die Integration und das Wachstum von Zellen schafft. Der hohe Wassergehalt erfordert jedoch auch Methoden zur mechanischen und chemischen Stabilisierung der 3D-Drucke.

Zur Stabilisierung wird an der TU Graz intensiv an Vernetzungsmethoden gearbeitet. Diese Vernetzungen erfolgen idealerweise nach dem Vorbild der Natur unter sehr milden Bedingungen und ohne die Verwendung zelltoxischer Chemikalien. Nach erfolgreicher Stabilisierung testen die Kooperationspartner in Indien die Resistenz und Toxizität der 3D-Drucke in der Zellkultur. Erst wenn Hautzellen im Hydrogel in der Zellkultur zwei bis drei Wochen überleben und Hautgewebe entwickeln, lässt sich von einem Hautimitat sprechen. Dieses Imitat kann dann für weitere Zelltests von Kosmetika verwendet werden.

Die ersten Tests von 3D-gedruckten Hydrogelen in der Zellkultur waren sehr erfolgreich: Die vernetzten Materialien sind nicht zytotoxisch und mechanisch stabil. "In einem nächsten Schritt werden die 3D-gedruckten Modelle (Imitate) für die Testung von Nanopartikeln herangezogen", sagt Karin Stana Kleinschek. "Das ist ein Erfolg der komplementären Forschung an der TU Graz und am VIT. Unsere jahrelange Expertise im Bereich der Materialforschung für Gewebeimitate und die VIT-Expertise in der Molekular- und Zellbiologie haben sich hier perfekt ergänzt. Nun arbeiten wir gemeinsam daran, die Hydrogelrezepturen noch weiter zu optimieren und deren Brauchbarkeit als Tierversuchsersatz zu validieren."

GRAZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Vellore Institute of Technology

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Vellore Institute of Technology