Europa mobilisiert riesige Geldmittel für die Verteidigung. Wer profitiert von der Aufrüstung und was bedeutet das für die österreichische Industrie?

Panzer, Flugzeuge und Hubschrauber. Raketen, Gewehre, Drohnen und Radargeräte. Dazu Software zur Abwehr von Cyberattacken: Europäische Unternehmen, die solche Waren produzieren, dürfen sich die Hände reiben.

Denn Europa rüstet auf: Seit dem Wendemanöver von Donald Trump ist klar, dass man nicht länger auf die stärkste Militärmacht der Welt als Partner zählen darf. Und weil der US-Präsident die Bedrohung durch Russland herunterspielt und sich gegenüber Wladimir Putin handzahm zeigt, will sich Europa unabhängig von amerikanischer Unterstützung und amerikanischen Waffen machen. Die Bedrohung durch Russland, das im Februar 2022 seinen Angriff auf die Ukraine startete, ist mit einem Schlag stärker ins Bewusstsein gerückt.

Bis 2030 sollen die Verteidigungskapazitäten vorhanden sein, um einen potenziellen Angriff Russlands abwehren zu können, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Es brauche dafür nicht nur moderne Ausrüstung, unter anderem Raketenabwehr und Drohnen, sondern auch die passende Infrastruktur, etwa Flughäfen und Landkorridore. Bis zu 800 Milliarden Euro sollen dafür zur Verfügung stehen, durch Lockerung der strengen EU-Steuervorschriften und durch günstige Kredite. Ursprünglich als „Rearm Europa“ (Wiederbewaffnung Europas) beworben, soll die Offensive für eine europäische Defensive nun als „Bereitschaft 2030“ bezeichnet werden – das klingt weniger martialisch.

Technologische Mammutaufgabe

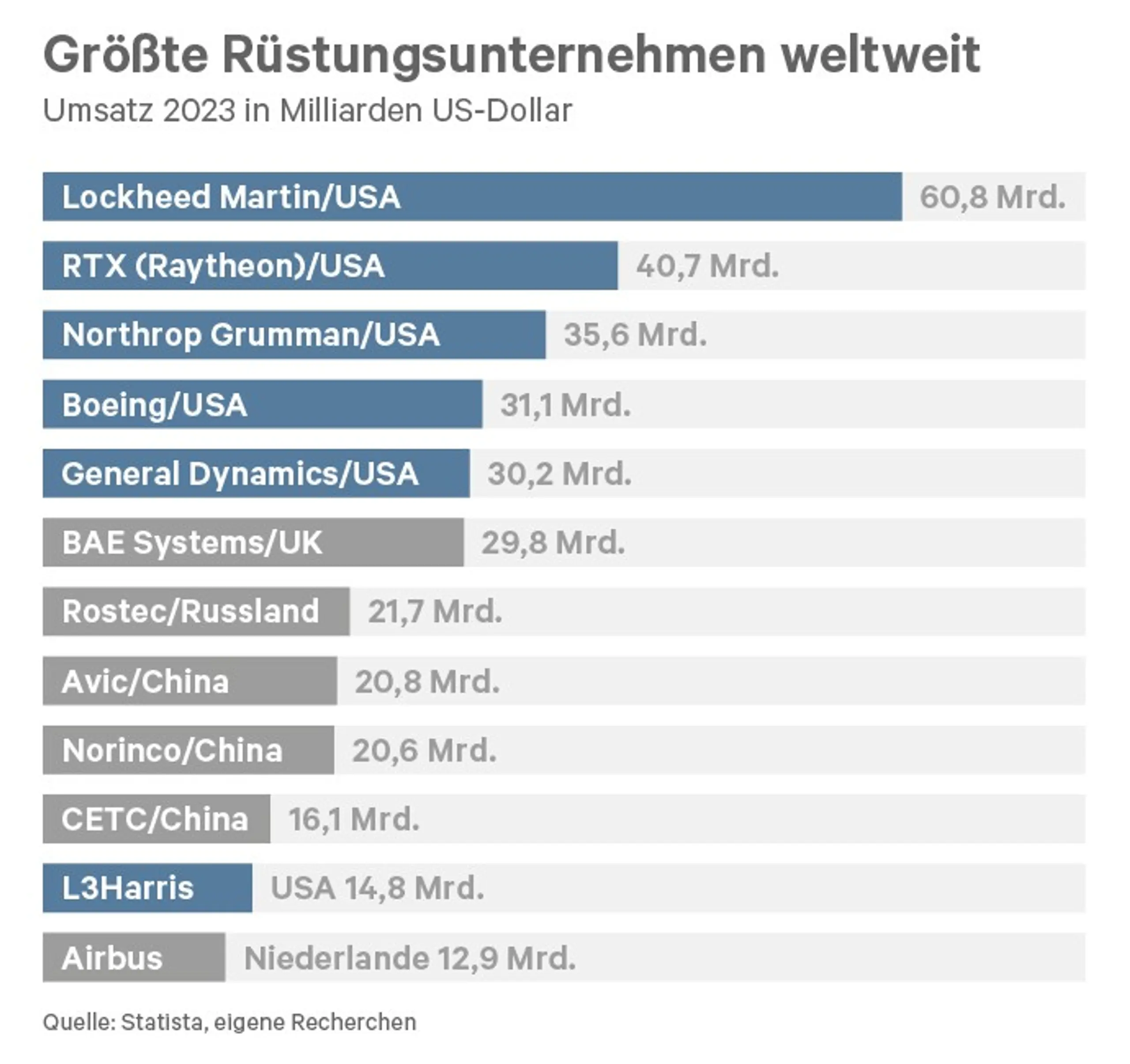

Wie auch immer das Rüstungsprogramm heißt – es geht um sehr viel Geld. Und das wiederum soll vor allem in Europa investiert werden. Damit soll einerseits die Abhängigkeit von US-Rüstungskonzernen reduziert werden, denn seit Beginn des Ukraine-Kriegs kommen mehr als 60 Prozent der Rüstungsgüter der EU-Staaten aus den USA. Andererseits soll die eigene Industrie vor dem Hintergrund des drohenden (und teilweise bereits laufenden) Handelskriegs nach den von Trump verhängten bzw. angedrohten Zölle unterstützt werden, statt das Geld in den USA auszugeben. Und dafür müssen die europäischen Kräfte gebündelt werden, denn diese finanzielle und technologische Mammutaufgabe kann nicht von einzelnen Staaten gestemmt werden.

Bei der Umsetzung in die Praxis gibt es indes etliche Hürden. So haben amerikanische Firmen eine Vielzahl von Niederlassungen in Europa, in denen heute bereits für europäische Staaten produziert wird. So stellt der US-Konzern General Dynamics in Wien über eine Tochterfirma Militärfahrzeuge her. Technologisch liegen die Amerikaner derzeit vor der Konkurrenz und es wird einige Jahre dauern, bis Europa entsprechendes Know-how selbst aufbauen kann.

Vereinfachte Beschaffung

Strenge Vorgaben in Europa zur Genehmigung und Zertifizierung könnten ebenfalls bremsen; diese will die EU-Kommission nun unter die Lupe nehmen, um die Beschaffung zu vereinfachen. Darüber hinaus wächst die Kritik an der ungebremsten, teuren Aufrüstung. So heißt es in einer Greenpeace-Studie, die NATO sei Russland militärisch ohnehin deutlich überlegen – und das gelte sogar dann, wenn sich die USA nicht einmischen wollten.

Allein die europäischen NATO-Staaten hätten dank ihrer höheren Kaufkraft ein Übergewicht bei den Rüstungsausgaben, dazu komme eine technologische und operationale Überlegenheit. Es gäbe also keinen Grund für einen „angstgetriebenen Aufrüstungsreflex“, konstatieren die Studienautoren. Milliarden für die Aufrüstung sorgen übrigens auch im Vereinigten Königreich für Kritik, denn Premier Keir Starmer will die Militärausgaben auf 2,5 Prozent des BIP erhöhen – und im Gegenzug ausgerechnet bei der Entwicklungshilfe sparen.

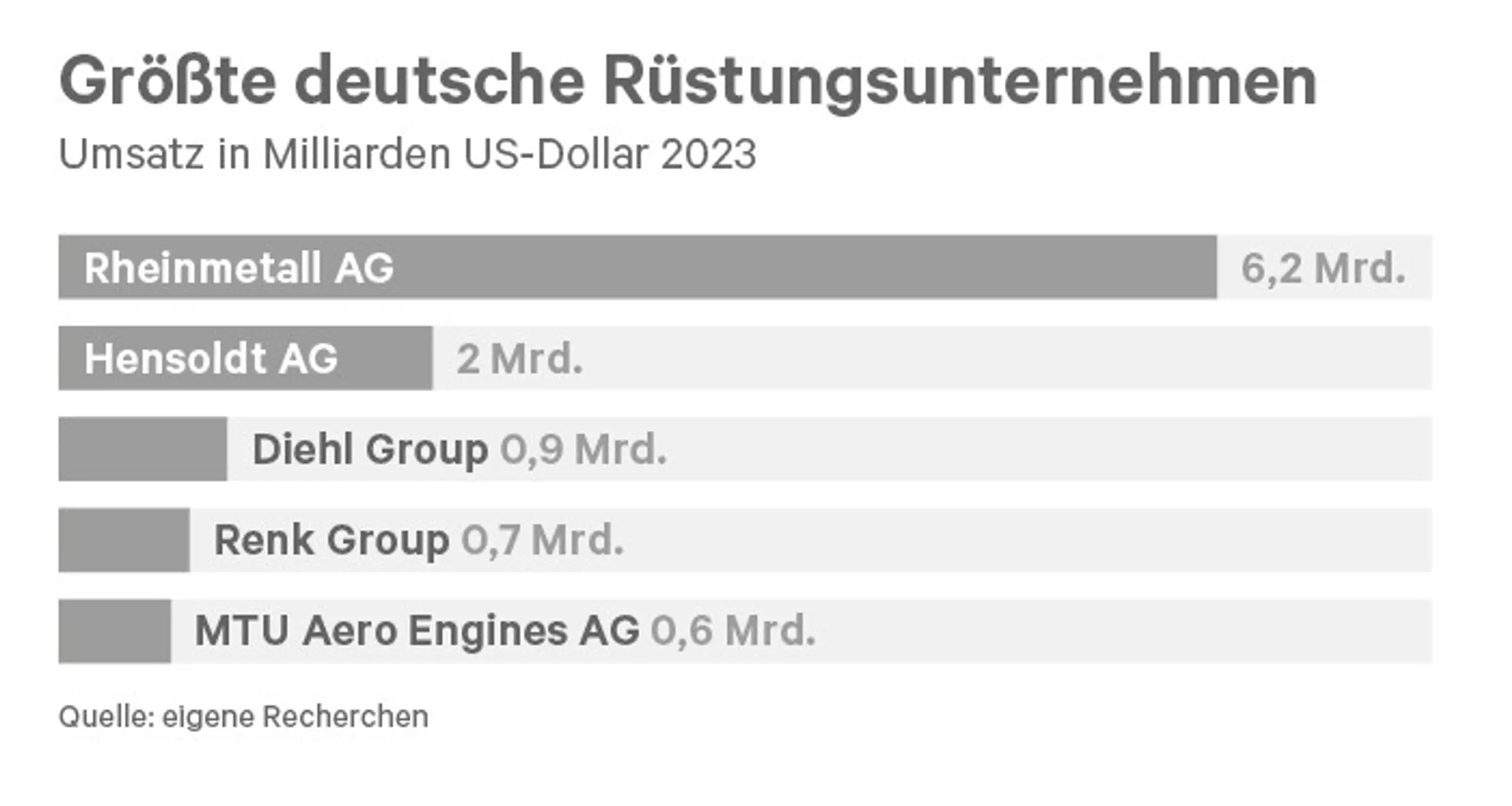

Dennoch besteht kein Zweifel, dass in den kommenden Jahren massiv in die Aufrüstung investiert wird. Deutschland ist derzeit der größte europäische Produzent und liegt bei den Waffenexporten weltweit hinter den USA und Russland an dritter Stelle. Rheinmetall ist ein Paradebeispiel für steigende Einnahmen aus der Aufrüstung: Bereits das Vorjahr brachte einen Rekord beim operativen Ergebnis, das auf rund 1,5 Milliarden Euro gestiegen ist. Inzwischen macht der Düsseldorfer Konzern rund 80 Prozent seines Geschäfts im militärischen Bereich – und für heuer werden weitere Rekordzahlen erwartet. Vorstandsvorsitzender Armin Pappberger frohlockt: „Eine Epoche der Aufrüstung in Europa hat begonnen.“

Autonome Mini-Panzer

Bayern ist dabei der wichtigste Standort in Deutschland, rund 45.000 Menschen arbeiten dort in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, unter anderem bei Diehl, Hensoldt und Airbus. Dazu kommt eine Vielzahl an Zulieferern aus unterschiedlichen Bereichen von Elektronik über Sensorik bis zu Satelliten. Sie alle werden auch von der neuen Spendierfreudigkeit im eigenen Land profitieren: Der zukünftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz will mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro und einem Loslassen bei der Schuldenbremse das Land militärisch besser aufstellen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Eine zentrale Rolle angesichts der technologischen Entwicklung im Militärbereich werden dabei Forschungsinstitutionen und Start-ups spielen. Rund 1,3 Milliarden Euro hatten private Risikokapitalgeber im Vorjahr in deutsche Jungunternehmen investiert, die sich auf Hightech für die Verteidigung spezialisieren. Als Paradebeispiel gilt die bayerische Firma Helsing, die Waffensysteme mit Künstlicher Intelligenz ausstattet. München soll nun als Zentrum für moderne Verteidigungssysteme etabliert werden – dort ist unter anderem Arx Robotics tätig, das sogenannte Bodendrohnen produziert; diese autonomen Mini-Panzer werden bereits in der Ukraine eingesetzt. Die NATO unterstützt die rasch wachsende Gründerszene im Militärbereich – wie in anderen Sektoren schaffen Start-ups die Entwicklung neuer Produkte oft rascher als etablierte Großkonzerne.

Was bedeutet die Aufrüstung für die europäische Wirtschaft insgesamt? Richard Grieveson, Ökonom des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) meint: „Im Allgemeinen neigen große Investitionen in der Verteidigungsindustrie dazu, die technologische Innovation zu fördern und dadurch positive Produktivitäts- und Wachstumsauswirkungen auf die übrige Wirtschaft zu haben.“ Das Kieler Institut kam zu dem Ergebnis, dass eine Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben vom NATO-Ziel 2 auf 3,5 Prozent des BIP bei gleichzeitiger Umstellung von in den USA hergestellten auf in Europa produzierte Waffen das BIP jährlich um 0,9 bis 1,5 Prozent steigern könnte. Das sei aber nur möglich, wenn es durch neue Schulden und nicht durch Steuererhöhungen finanziert werde.

Geldgeber. Friedrich Merz lockert die Schuldenbremse, um stärker in Rüstung zu investieren

© Foto: IMAGO/Political-MomentsMade in Austria

Die Aufrüstung wird sich auch auf Österreichs Wirtschaft auswirken – die heimische Industrie ist traditionell stark mit der deutschen verzahnt. Für schlechte Zeiten gilt ja: Wenn die deutsche Wirtschaft hustet, hat die österreichische Fieber. Im Gegenzug könnte deutsches Investitionsfieber ebenso rasch das Nachbarland erfassen. Wird in Deutschland im Militärbereich kräftig entwickelt, gebaut und gehandelt, kann „Made in Austria“ mitziehen. Es mangelt nicht an Beispielen, wie österreichische Unternehmen schon jetzt von den Milliarden profitieren, die in Rüstung fließen:

Der Motorenhersteller Steyr Motors hat im Geschäftsjahr 2024 Umsatz und Gewinn steigern können, was vor allem auf steigende Nachfrage bei Militärgütern zurückzuführen ist – diese machen den Großteil des Geschäfts aus. Heuer soll der Umsatz um 40 Prozent steigen.

In Wien-Simmering, in den ehemaligen Saurer-Werken, baut General Dynamics European Land Systems-Steyr derzeit 225 Radpanzer des Modells Pandur Evolution für das österreichische Bundesheer. Der US-Rüstungskonzerns General Dynamics hatte 2003 den Panzerhersteller Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug übernommen. Nun soll weiter in den Standort investiert werden.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und der Kraftfahrzeughersteller MAN produzieren in Wien-Liesing Militärfahrzeuge: Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich, so der Name der Firma, hat die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen Jahren kräftig erhöht.

Auch im Ennstal laufen die Maschinen für die europäische Aufrüstung schon auf Hochtouren: Die Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (kurz MFL) fertigt Panzerteile für den deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS.

Schiebel, ein Hersteller von unbemannten Fluggeräten, stattet im Rahmen einer Kooperation mit dem französischen Konzern Thales unter anderem die Kriegsschiffe der britischen Royal Navy mit seinem Camcopter-Modell S-100 aus. Dank Sensor- und Radarsystemen soll es die Schiffe schützen und ist auch bei Extremwetter auf hoher See einsatzbereit.

Europa statt USA – diese Devise soll nicht nur für die politische und militärische Ausrichtung, sondern auch für Produktion und Einkauf militärischer Güter gelten. So wollen heimische Industriebetriebe wie MFL das österreichische Bundesheer dazu verpflichten, dass ein bestimmter Anteil der benötigten Waren im Inland gefertigt werden sollte.

Inwieweit die österreichische Sicherheits- und Verteidigungsbranche an den aktuell angekündigten Beschaffungen der europäischen Armeen teilhaben kann, hänge wesentlich von der Beschaffung des Heimatstaats ab, meint Reinhard Marak, Leiter der Stabsstelle Krisen-management und Sicherheitsvorsorge in der Wirtschaftskammer Österreich. Es könne einen positiven Wachstumseffekt haben, wenn Österreich möglichst viel von österreichischen Unternehmen beschafft. Und falls Produkte nicht bei uns vorhanden sind, könnten über industrielle Kooperationen heimische Firmen bei der Positionierung in den Lieferketten der ausländischen Lieferanten unterstützt werden. „Dies gilt auch für Unternehmen, die bislang nicht im Sektor tätig waren. Gerade Luftfahrt, Landmobilität und Kommunikationstechnologien sind für diesen Sektor interessant.“

Kritik an der Teilnahme österreichischer Firmen an der Aufrüstung fürchtet Marak nicht. „Eine angemessene Verteidigungsfähigkeit und eine ausreichende Ausrüstung der Sicherheitskräfte sollte nationaler Konsens sein.“ Es sei klar geworden, dass wir uns sicherheitsstrategisch auf niemand verlassen können.

Krieg aus der Ferne

Drohnen werden für die Aufrüstung in Europa unverzichtbar sein, das zeigt der Ukraine-Krieg deutlich. Anfangs erzielten die ukrainischen Streitkräfte mit ihren Drohnen überraschende Erfolge, auch weil die russische Luftabwehr noch nicht vollständig aufgebaut war. Sogenannte Kamikaze-Drohnen führen weiterhin zu hohen Verlusten bei der russischen Armee, die seitdem ihrerseits mit Drohnen zurückschlägt. Das Töten aus der Ferne macht den Krieg nicht weniger schmutzig und grausam, aber einfacher – ein Knopfdruck genügt. Und Künstliche Intelligenz ermöglicht autonome Waffensysteme, die selbst entscheiden können, wer Feind oder Freund ist. Menschliches Zögern wird da bald gänzlich ausgeschaltet. Schwärme von 10.000 Drohnen oder mehr könnten gleichzeitig Soldaten oder Panzer (oder ganze Städte) angreifen – eine Schreckensvision wie aus einem Science-Fiction-Film.

Die Geschichte unbemannter Flugobjekte für Kriegseinsätze reicht weit zurück, genauer gesagt ins Jahr 1849: Die österreichisch-ungarische Armee ließ mit Sprengstoff beladene Luftballons von einem Raddampfer über das belagerte Venedig schweben, mehrere Bomben explodierten und richteten zwar keinen großen Schaden an, hatten aber eine gewisse psychologische Wirkung. Im Ersten Weltkrieg entwickelten britische Techniker ein funkgesteuertes, unbemanntes Flugzeug, die USA folgten später mit einem Vorläufer eines Marschflugkörpers.

Kriegskurs

Die Aufrüstung wirkt sich auch auf den Aktienmarkt aus, schon seit einigen Jahren profitieren jene Anleger, die nicht vor einem Investment in Rüstungsfirmen zurückschrecken, von Kursgewinnen. So ist die Aktie der deutschen Rheinmetall seit Anfang 2022 deutlich nach oben geklettert, auch Hensoldt-Anteilseigner durften sich freuen. Eine Berg- und Talfahrt erlebte nun die Aktie des Motorenherstellers Steyr Motors. Eine Kursexplosion vorige Woche konnte nicht nur durch neue Aufträge erklärt werden; offenbar galt die Aktie als Geheimtipp für Börsenzocker. Danach ging es mit dem Kurs zwar wieder nach unten, doch generell werden Aktien von Rüstungskonzernen und ihren Zulieferern in den kommenden Jahren im Fokus bleiben.

Auch wer es weniger riskant mag, wird die europäische Aufrüstung zu bedenken haben: Rüstungsmilliarden bedeuten nicht nur steigende Renditen bei Staatsanleihen, es wird auch eine ganze Menge neuer Anleihen geben müssen – irgendwoher müssen die Gelder für Panzer und andere Güter ja kommen. Eine zentrale Frage wird allerdings sein, ob sich auch institutionelle Investoren an der neuen Lust auf Waffen anstecken lassen. So schließen viele Pensionsfonds Investments in die Rüstungsindustrie derzeit aus. Derzeit prüfen allerdings einige von ihnen, ob sie das ändern werden. Schwierig wird es bei Unternehmen, die sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich tätig sind, etwa Airbus und die deutsche MTU Aero Engines.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 14/2025 erschienen.