Der politische Schlagabtausch war in den vergangenen Monaten heftig: „Retro-Sozialismus“-Vorwürfe gegen Babler, die ÖVP attackierte Gewessler nach ihrem „Alleingang“ beim Renaturierungsgesetz und die Volkspartei selbst sah sich wiederum dem Verdacht ausgesetzt, nur eine Vorfeldorganisation von Raiffeisen und der Industriellenvereinigung zu sein. Nun beruhigt sich die Lage. Doch wie konnte es so weit kommen?

von

Worum geht es?

Monatelang traten die politischen Parteien nach der Nationalratswahl Ende September auf der Stelle. Zuerst scheiterten die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos, anschließend jene zwischen ÖVP und FPÖ. Die Kompromissfähigkeit war offenbar abhandengekommen – Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnte sie schließlich mit Nachdruck ein.

Wovon gehen wir aus?

Das Internet und Social Media ermöglichen die direkte Kommunikation der Parteien mit ihren Wählern. Das führte aber teilweise auch zu einer massiven Polarisierung – und auf der Ebene der Parteien zu festgefahrenen Positionen. Schließlich präsentiert sich jeder gerne als Sieger. Steigt man aus Verhandlungen nicht eins zu eins mit seinem Modell aus, erhält man rasch den Stempel, der Verlierer zu sein, sich nicht durchgesetzt zu haben.

Wie geht's weiter?

Nun steht eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. Sie werden alle Hände voll zu tun haben. Vom Gesundheitssystem und von der Schule bis zum Arbeitsmarkt und zum Islamismus-Problem, in vielen Bereichen braucht es dringend Lösungen. Was dabei guttäte: ein neuer Stil des Regierens. Und etwas weniger populistische Kommunikation.

Auch eine Generationenfrage

Während in den USA, wo ein Mehrheitswahlrecht gilt, bereits kurz nach einer Wahl der nächste Präsident feststeht, kann sich in Ländern wie Österreich mit einem Verhältniswahlrecht die Regierungsbildung ziehen. Hier ist seit jeher der Kompromiss gefragt – zwei oder wie nun sogar drei Parteien müssen sich auf ein gemeinsames Programm einigen

Was über Monate nicht gelingen wollte, gelang am Ende doch: ÖVP, SPÖ und Neos verhandelten ein Regierungsprogramm. Dazwischen lagen Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ, die jedoch schließlich scheiterten. Zu sehr wollte die FPÖ inhaltlich dieser Koalition ihre Handschrift aufzwingen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen beschwor daraufhin die Rückbesinnung auf den Kompromiss, dieser sei in Österreich „ein Schatz, eine Art Kulturgut“. Nun liegt ein solcher vor. Am Ende hat die Staatsräson gesiegt – unüberwindbar Scheinendes ließ sich überwinden, wie die Bankenabgabe zeigt.

Manchem Wähler mag dieser Prozess quälend langsam vorgekommen sein. In den USA, wo Monate später gewählt wurde, stand Donald Trump als Präsident früher fest als Österreichs neuer Bundeskanzler. Darüber hinaus hält Trump seit seiner Angelobung die USA, aber auch die Welt mit politischen Hüftschüssen in Atem und präsentiert sich als Macher. Das färbt auch auf die Erwartungshaltung mancher hierzulande ab. Doch Österreich funktioniert anders, wie die Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle ausführt: „Ein Mehrheitswahlsystem wie jenes in den USA hat den Fokus ganz stark auf eine schnelle Regierungsbildung. In einem Verhältniswahlsystem geht es um den Kompromiss, um Ausgewogenheit.“

In Österreich ist nach einer Wahl also weniger das Thema, wer hier zur Siegerpartei gewählt wurde, und diese ist dann automatisch an der Macht. Im Parlament sind alle Parteien vertreten, die bei der Nationalratswahl vier Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen erreichten. Sie vertreten unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Wählergruppen. Verfügt keine der Fraktionen über eine absolute Mehrheit im Parlament, müssen sich zwei oder mehr der gewählten Parteien dann in einer Koalition zusammenfinden, die idealerweise eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament hinter sich hat. Dazu ist es nötig, ein gemeinsames Programm auszuverhandeln – und dabei auch im einen oder anderen Punkt über den eigenen ideologischen Schatten zu springen.

Verkauf von Prinzipien?

Den Spagat, den Parteien hier leisten müssen, veranschaulicht eine Onlinebefragung im Rahmen der Austrian National Election Study (AUTNES) der Universität Wien nach der Nationalratswahl im Herbst 2024. Demnach meinten 46 Prozent der FPÖ-Wähler, sie stimmen der Aussage „Wenn in der Politik von ‚Kompromissen‘ gesprochen wird, meint man eigentlich, dass man seine Prinzipien verkauft“ sehr oder eher zu. Für weitere 35 Prozent traf diese Aussage zumindest noch teilweise zu. Die Werte für die Wähler der anderen Parlamentsparteien: SPÖ 31 Prozent (38 Prozent teilweise), Neos 27 Prozent (34 Prozent), ÖVP 23 Prozent (44 Prozent) sowie Grüne 18 Prozent (37 Prozent).

Zeigten hier frühere Generationen

mehr Verständnis? Ja und nein, sagt Stainer-Hämmerle. In den 1930er-Jahren hätten sich Christlich-Soziale und Sozialisten erbitterte Kämpfe geliefert, auch bewaffnet und auf der Straße. Erst dadurch sei der Siegeszug des Nationalsozialismus in Österreich möglich geworden. Doch dann waren Vertreter beider Fraktionen in den Konzentrationslagern der Nazis interniert. Das schweißte zusammen und half in den Nachkriegsjahrzehnten, den politischen Kompromiss zu leben. „Das oberste Prinzip lautete: ‚Wir lassen uns nicht mehr auseinanderdividieren.‘“ Das Phänomen wird in der Zeitgeschichte als „Mythos der Lagerstraße“ bezeichnet.

Kompromiss und Proporz

Eine weitere österreichische Besonderheit: die Sozialpartnerschaft, also das Ausverhandeln von Kompromissen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. „Die Entscheidung lautete: Wir gehen nicht auf die Straße, wir machen keine Demonstrationen, sondern wir setzen uns an den Tisch und verhandeln Kompromisse.“ Das habe in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs gut funktioniert, sei aber auch mit einer Proporzmentalität, wo alles nach Parteibuch aufgeteilt wurde, verbunden gewesen. In den 1980er-Jahren sei nach und nach Unmut über diese Praxis entstanden.

Gleichzeitig hätten sich SPÖ und ÖVP mit den Jahren aneinander abgearbeitet, betont die Politikwissenschaftlerin. „Im politischen Alltag gibt es ja weniger Auseinandersetzungen zwischen Oppositions- und Regierungsfraktionen, sondern man reibt sich am jeweiligen Koalitionspartner, um gewisse Dinge durchzubringen. Was die Opposition im Parlament gegen ein Vorhaben hat, tangiert die Verhandler in einer Koalition im Grund nicht.“ Zuletzt sei dieses Phänomen auch zwischen ÖVP und Grünen spürbar gewesen.

Und auf der Seite der Wähler und Wählerinnen sei nun eine Generation bestimmend, die ganz selbstverständlich in einem demokratischen System aufwuchs. Die Jüngeren würden nicht einmal mehr das Gefühl des Kalten Krieges mit einem Ostblock hinter Mauern kennen. „Diese Generation fokussiert stark auf die eigenen Rechte“, so Stainer-Hämmerle. Individualisierung spiele gesamtgesellschaftlich neben Globalisierung und Digitalisierung eine große Rolle. Dazu komme die Polarisierung durch die sozialen Medien. Dieser Generation gelte es nun zu vermitteln: Der Kompromiss dient auch dazu, den Interessen aller zumindest teilweise entgegenzukommen.

Manfred Matzka: "Lösungen finden kostet nicht viel Zeit"

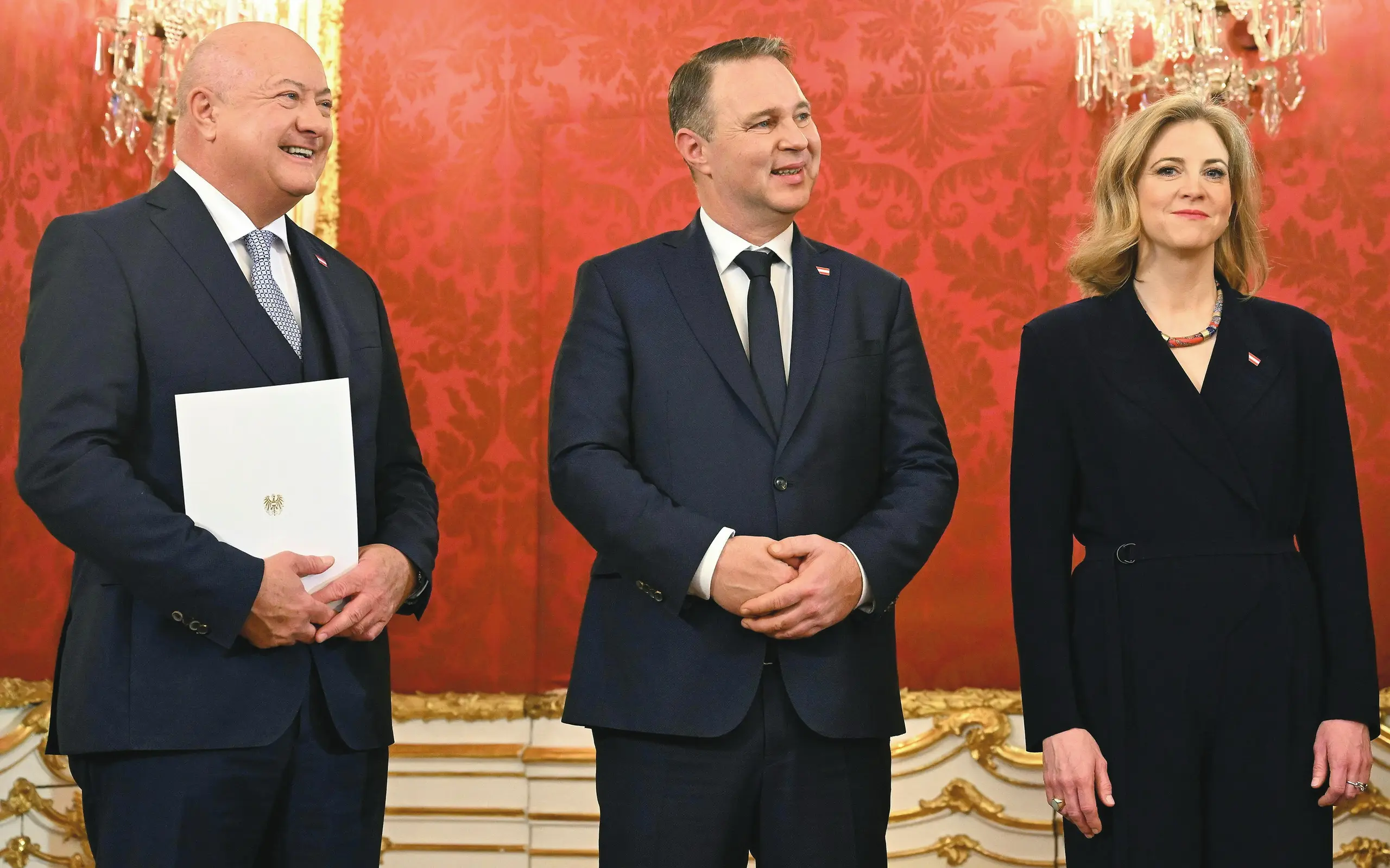

© Jeff Mangione / KURIER / picturedesk.comFür einen neuen Stil des Regierens

Manfred Matzka, Verfassungsjurist und lange Spitzenbeamter im Bundeskanzleramt, meint, dass politische Entscheidungen nicht lange dauern müssten

Donald Trump vermittelt als US-Präsident derzeit das Bild, er sei ein Macher, er entscheide allein. Wie beeinflusst das auch die Erwartungshaltung von Wählern gegenüber Politikern in Österreich?

Ich glaube, dass die Leute im überwiegenden Ausmaß wissen, dass unser System ein anderes ist, und daher mäßig beeindruckt sind. Nur die, die sich eine andere Verfassungsstruktur wünschen, die beeindruckt das aber natürlich.

Wie fallen politische Entscheidungen?

Das Routinegeschäft auf Bundesebene verlangt nach einem Gesetzesbeschluss. Üblicherweise kommt dafür eine Regierungsvorlage ins Parlament. Die Gesetze werden also im zuständigen Ministerium vorbereitet und dann im Parlament mehr oder weniger durchgewunken. So sieht die Realität aus. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, und die Rollenverteilung ändert sich nun ein bisschen. Eine Gesetzesinitiative könnte genauso gut vom Parlament ausgehen. Oder aber das Parlament ändert einen Regierungsvorschlag noch massiv ab. All das ist in der Verfassung angelegt, wurde aber bisher kaum genutzt.

Die Regierung ist hier also eine wichtige Instanz. Wie erfolgt die Regierungsbildung in Österreich – und wie unterscheidet sich dabei unser System auch von jenem in den USA?

Die Regierungsbildung ist bei uns sehr simpel aufgesetzt. Nach einer Wahl, die immer zu einer anderen Zusammensetzung des Parlaments führt, entlässt der Bundespräsident die bisherige Regierung, betraut sie aber noch mit der Fortführung bis zur Bildung einer neuen Regierung. Das Entscheidende ist dann, dass es jemanden gibt, der eine Parlamentsmehrheit hinter sich hat. Er oder sie wird dann Kanzler oder Kanzlerin und legt dem Bundespräsidenten eine Ministerliste vor, die von diesem – historisch mit wenigen Ausnahmen – akzeptiert wird. Die Parlamentsmehrheit ist wichtig, weil die Regierung sonst jederzeit ein Misstrauensvotum befürchten müsste.

Der Bundespräsident rückte nach dem Platzen der Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP den Kompromiss in den Mittelpunkt seines Statements. Ist der Kompromiss in der Verfassung verankert?

Gar nicht. Aber die Notwendigkeit ergibt sich automatisch: Wenn man eine tragfähige parlamentarische Mehrheit haben will, muss man Kompromisse schließen.

Verlangsamt das Ringen um Kompromisse das politische Entscheiden?

Es müsste nicht so sein. Zu einer Entscheidung zu kommen dauert ja nicht so lang, weil so intensiv nachgedacht wird oder es zu schwierig ist, zu einer Lösung zu kommen. Es dauert so lange, weil man sich justament nicht zusammensetzt, auf Zeit spielt, Probleme größer macht. Das ginge alles viel schneller, wenn man wollen würde. Lösungen zu finden kostet nicht viel Zeit.

Sie plädieren also für einen neuen Stil des Regierens?

Was ich in den letzten Dekaden meiner aktiven Zeit, die ja sehr nahe an der Politik war, erlebt habe: Da saßen zwei Parteien in der Regierung, die zunehmend vom Wunsch getrieben waren, zu beweisen, das die andere unfähig, dämlich oder bösartig ist. Wenn also Partei A etwas eingebracht hat, hat die Partei B gesagt, warum das nicht geht. Das gemeinsame Lösungen-Finden ist in den Hintergrund gerückt. Einen solchen neuen Stil des Regierens halte ich daher für sehr dringend. Und auch das Herausnehmen von Aufgeregtheit.

Ingrid Brodnig: "Österreich ist kein polarisiertes Land"

Zerrspiegel Social Media

Social Media ermöglichen Parteien direkte Kommunikation mit Wählern und Wählerinnen. Digitalisierungsexpertin Ingrid Brodnig erläutert Fallen und Chancen

Wie haben Social Media die Kommunikation zwischen den Parteien verändert?

Die Eskalation, also heftige Sprache, auch Wut schürende Sprache, wird auf Social Media oft mit Reichweite belohnt. Die Gefahr ist daher, dass auf Social Media eine Art von Rhetorik gut ankommt, die aber dann den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Parteien erschwert.

Wie haben Social Media die Erwartungshaltung von Wählern an Politiker verändert?

Ich denke, sie wünschen sich eine direkte Ansprache. Sie wollen wissen: „Wofür steht eine Partei und was bringt das mir?“ Aus Sicht der Parteien ist das aber auch eine Chance, Themen zu setzen, die ihnen wichtig sind, unabhängig davon, ob das klassische Medien aufgreifen. Hier ist die FPÖ sehr stark, so beharrlich wie sie macht das derzeit keine andere Partei. Da gibt es eher einzelne Politiker, wie zum Beispiel Yannick Shetty von den Neos, denen das gut gelingt. Shetty spricht viel über LGBT-Themen, äußert sich aber auch sehr kritisch zum Islamismus.

Wenn es um Politiker geht, hört man oft: „Das was er oder sie da sagt, habe ich schon zigmal gehört.“ Politiker können sich nicht ständig neu erfinden. Populisten punkten mit dem steten Anfachen von Empörung. Wie können nicht populistische Parteien Interesse aufrechterhalten?

Politische Kommunikation ist die Wiederholung. Hoch interessierte Personen haben vor einer Wahl schon sieben TV-Duelle gesehen, andere Menschen erst eines. Wenn ich also sehr interessiert bin, überschätze ich, was die breite Masse schon gehört hat. Die große Kunst ist daher, als Politiker immer dieselben Themen anzusprechen, aber dabei die Beispiele immer wieder neu zu adaptieren. Die Herausforderung ist also, nicht wie ein Sprechroboter zu klingen.

Der Bundespräsident hat an Politiker appelliert, zur Kompromisskultur zurückzufinden. Hat die Polarisierung durch Social Media Mitschuld am Zurückdrängen des politischen Kompromisses?

Die Polarisierung wird eher überschätzt, das liegt auch an Social Media. Menschen, die viel online lesen, erleben öfter Momente der moralischen Empörung. Gerade Menschen, die viel posten, sind womöglich überdurchschnittlich politisch interessiert oder überzeugt. Social Media sind hier also auch ein bisschen ein Zerrspiegel. Sie erwecken oft den Eindruck, Österreich steht sich unversöhnlich gegenüber. Aber der Großteil der Menschen ist im Alltag doch wesentlich gesprächsbereiter.

Orientiert sich die Politik auch zu sehr an dem, was sich online abspielt?

Ja, eine wichtige Gegenstrategie dazu ist, viel stärker das direkte Gespräch mit den Wählern zu suchen. Österreich ist grundsätzlich kein polarisiertes Land. Aber wir haben einzelne Themen, die polarisiert diskutiert werden, wie zum Beispiel die Migration.

Wie sieht ein sinnvoller Einsatz von Social Media in der politischen Kommunikation aus?

Politiker und Politikerinnen müssen reflektieren, wo sie moralische Empörung selbst fördern. Es gibt Anlässe und Themen, wo es angemessen ist, empört zu sein – zum Beispiel bei Korruptionsfällen. Es wird aber auch bei anderen Themen dramatisiert, weil das billige Klicks bringt. Diese Reflexionsarbeit sollte die Politik leisten, wenn sie nicht selbst in populistische Rhetorik abdriften möchte.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 12/25 erschienen.