Mit Hochgeschwindigkeits- und Nachtzügen einmal quer durch Europa – so einfach, als wären Europas Metropolen Stationen einer U-Bahn-Linie – das ist die Idee hinter dem von „21st Europe“ forcierten Projekt „Starline“.

von

Ein lückenloses Bahnnetz vom Atlantik bis ans Schwarze Meer, vom Polarkreis bis zum Mittelmeer, soll klimafreundliche Mobilität und Zusammenhalt in Europa fördern. Doch das ambitionierte Projekt der „europäischen U-Bahn“ stößt auch auf harte Realitäten: Milliardenkosten, technische Hürden und nationale Egoismen. Wie weit ist diese Vision bereits gediehen – und was bedeutet sie für die Bürger:innen?

Europa auf dem Weg zur Bahn-Union

Abteil statt Airline, Schienen statt Straßen: Die Renaissance der Bahn gilt als zentrale Antwort Europas auf Klima- und Verkehrsprobleme. Tatsächlich rollen heute nur etwa 7 Prozent der europäischen Passagiere und 11 Prozent der Güter per Bahn, der Rest per Auto, Lkw oder Flugzeug. Das soll sich radikal ändern. Die EU-Kommission plant, Kurzstreckenflüge überflüssig zu machen und stattdessen Hochgeschwindigkeitszüge und Nachtzüge grenzüberschreitend auszubauen. Bis 2030 soll sich der Hochgeschwindigkeitsverkehr verdoppeln, bis 2050 verdreifachen. Die Idee dahinter: Europas große Städte so zu verbinden, als wären sie Stadtteile einer einzigen Mega-Metropole – eine „europäische U-Bahn“, wie das Netzwerk namens „Starline“ auch genannt wird, quer über den Kontinent. Hinter der Vision steckt der in Kopenhagen (Dänemark) beheimatete Think-Tank „21st Europe“ (siehe Infobox am Ende des Artikels).

Diese Vision ist nicht neu. Schon seit den 1990ern existieren Pläne für Transeuropäische Verkehrsnetze (TEN-V), die den Binnenmarkt stärken und umweltfreundliche Mobilität fördern sollen. Neun große Korridore – von Skandinavien bis Sizilien, von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer – bilden das Rückgrat dieses paneuropäischen Netzes. Auf diesen Achsen schließen Mega-Projekte längst klaffende Lücken: Eine „Magistrale für Europa“ soll Paris mit Bratislava verbinden, der Brenner-Basistunnel unter den Alpen verbindet ab etwa 2030 München mit Verona, und Rail Baltica wird die baltischen Staaten ans mitteleuropäische Schienennetz anbinden. Die EU verfolgt damit mehrere Ziele: Klimaschutz durch Verlagerung von Verkehr auf die Schiene, die Stärkung des EU-Binnenmarkts durch schnellere Verbindungen für Menschen und Waren, und nicht zuletzt ein geopolitisches Signal der europäischen Eigenständigkeit – in Konkurrenz etwa zu Chinas neuer Seidenstraße.

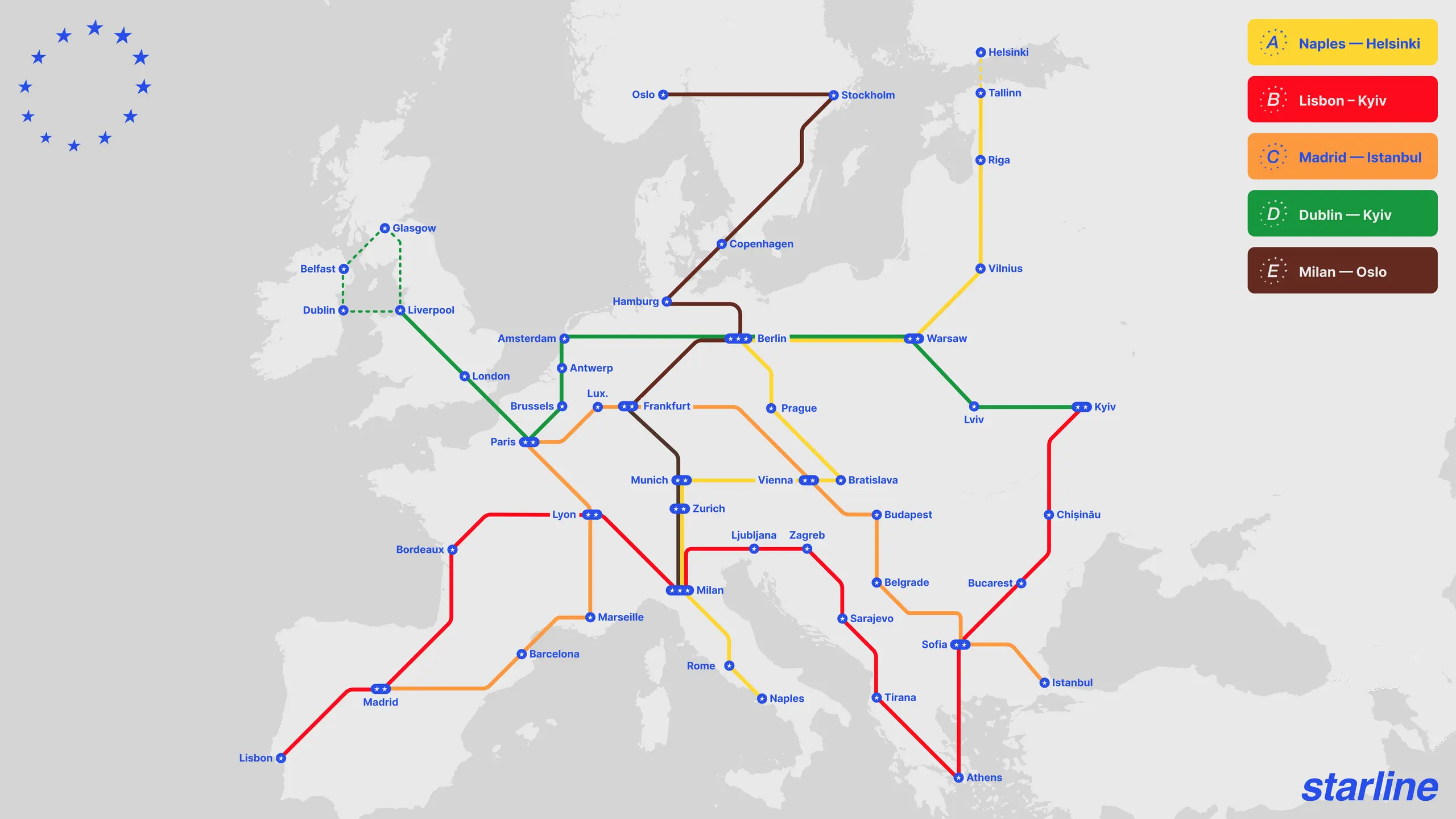

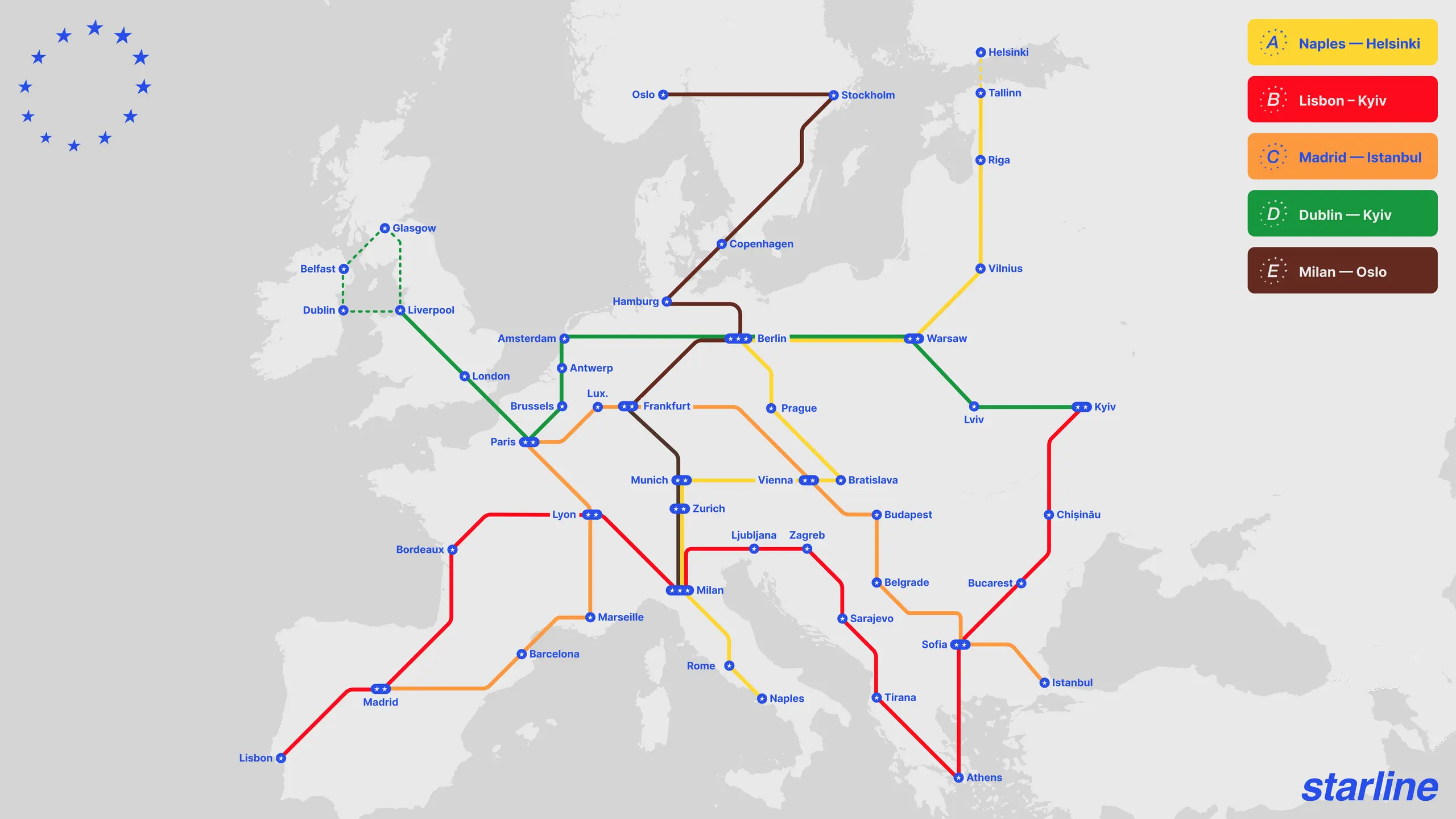

Streckennetz Starline

© 21st-europe

Was ist die Idee?

Was wäre, wenn man in Lissabon in einen Zug steigt und ohne Umstieg bis Helsinki fahren könnte? Die Kernidee der „europäischen U-Bahn“ ist das kontinentale Schienennetz „Starline“, auf dem Züge nahtlos über Grenzen hinweg verkehren. Technisch und politisch bildet das TEN-V-Programm der EU den Rahmen: Es definiert grenzüberschreitende Korridore, interoperable Standards und gemeinsame Projekte. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, ihre Strecken nach und nach auf diesen Kernrouten auszubauen. Bis 2030 soll das Kernnetz stehen, 2040 ein erweitertes Netz folgen und 2050 das gesamte TEN-V vollendet sein. Dieses Netz umfasst Hochgeschwindigkeitsstrecken, modernisierte konventionelle Linien und Knotenbahnhöfe, die zu einem leistungsfähigen Geflecht verschmelzen.

Die politische Vision dahinter knüpft an Europas große Ziele an. Um bis 2050 klimaneutral zu werden, muss der Verkehr dekarbonisiert werden – das heißt millionenfacher Umstieg vom Flugzeug und Auto auf die Bahn. Gleichzeitig stärkt ein dichtes Schienennetz den europäischen Binnenmarkt: Schnellere Verbindungen erleichtern den Warenaustausch und Pendelverkehr über Grenzen hinweg. Das Projekt soll Ost und West näher zusammenrücken lassen – so galt etwa die Magistrale Paris–Bratislava als wichtig für die Integration nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Nicht zuletzt trägt das Reisen per Zug auch zur europäischen Identität bei: Wenn junge Menschen mit Interrail oder neuen EU-weiten Tickets den Kontinent erkunden, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Die EU fördert das sogar direkt, etwa mit dem Programm DiscoverEU, das 18-Jährigen kostenlose Interrail-Pässe spendiert, um Europa per Bahn zu entdecken.

Die Idee der europäischen U-Bahn ist ein Europa ohne Mobilitätshindernisse, in dem Züge die Metropolen verbinden wie früher Flugzeuge – nur nachhaltiger.

Wer baut daran?

Die Verwirklichung dieses Mammutprojekts liegt in den Händen vieler Akteure. Federführend setzt die EU-Kommission den Rahmen: Sie plant die TEN-V-Korridore, stellt Milliarden bereit und koordiniert die Zusammenarbeit. Dennoch baut Brüssel keine Schienen selbst – das tun die Mitgliedstaaten und ihre Bahnunternehmen. Jedes Land ist verantwortlich, die Abschnitte auf seinem Gebiet auszubauen. So finanziert etwa Dänemark die gewaltige Fehmarnbelt-Unterseeverbindung praktisch im Alleingang, während Deutschland die Hinterland-Anschlüsse richtet. Bei Rail Baltica – dem Neubau einer Normalspur-Strecke von Warschau bis Tallinn – haben Estland, Lettland und Litauen eigens ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um Planung und Bau länderübergreifend zu steuern.

Auch die Bahn-Konzerne selbst schmieden Allianzen: So retteten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Kooperation mit der Deutschen Bahn und der französischen SNCF den europäischen Nachtzug vor dem Aus. Gemeinsam betreiben sie nun neue Nachtverbindungen, etwa seit Ende 2023 von Berlin über Frankfurt nach Paris. Im Hochgeschwindigkeitsverkehr schließen sich Betreiber zusammen, um grenzüberschreitende Züge anzubieten. Diese Vernetzung erfordert jedoch, dass die Zugsysteme miteinander reden können – hier kommt die Europäische Eisenbahnagentur (ERA) ins Spiel. Die ERA arbeitet an der Harmonisierung der technischen und sicherheitlichen Standards im EU-Bahnraum.

Beteiligt sind zudem zahlreiche Infrastrukturunternehmen und Baukonzerne: Nationale Netzbetreiber wie die DB Netz AG oder SNCF Réseau setzen die Projekte um. EU-weite Projektkoordinatoren behalten den Überblick über einzelne Korridore. Insgesamt ist der Bau der europäischen U-Bahn ein transnationales Gemeinschaftswerk – ein Puzzle, an dem Dutzende Regierungen, Behörden und Unternehmen gleichzeitig basteln.

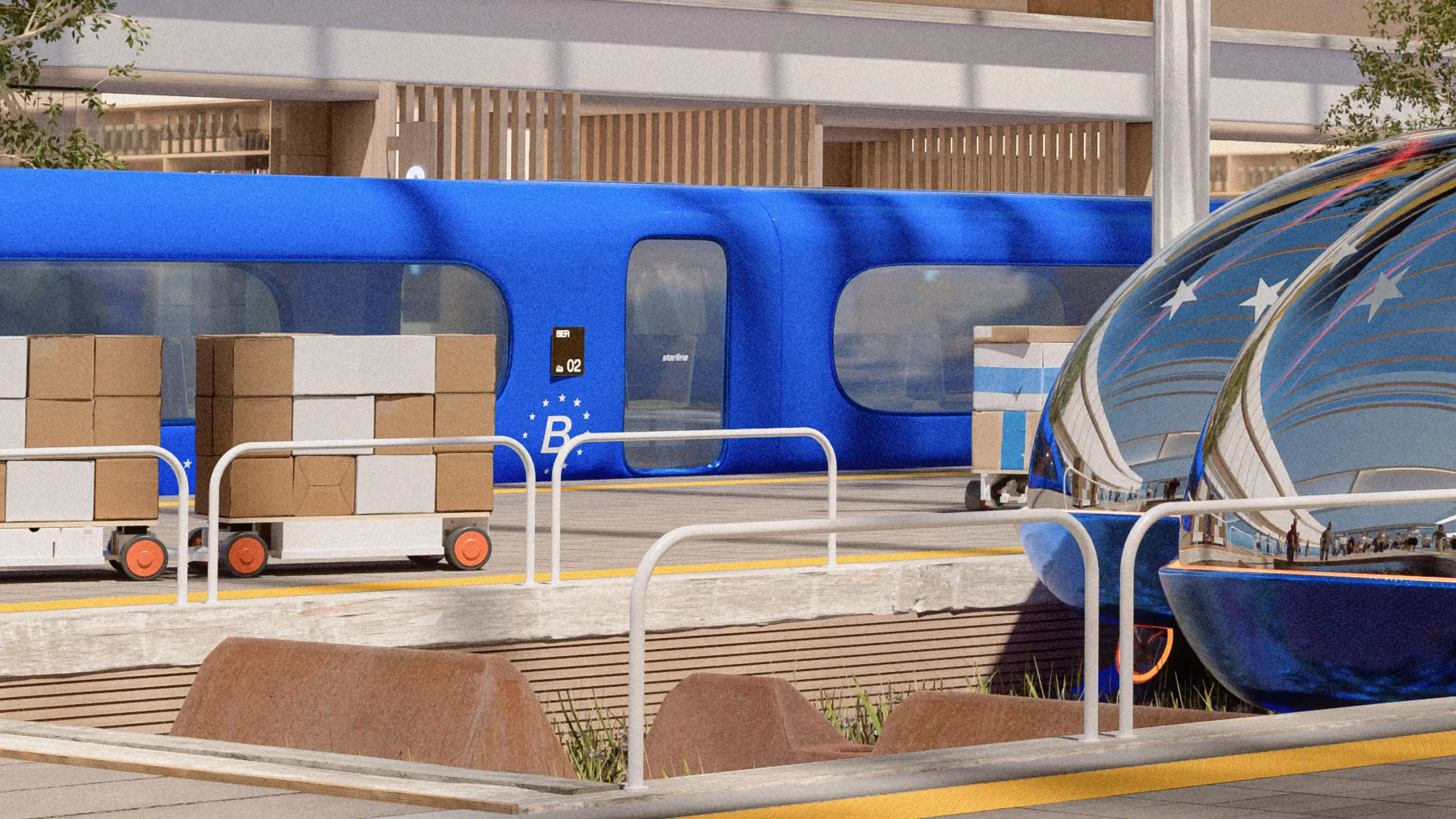

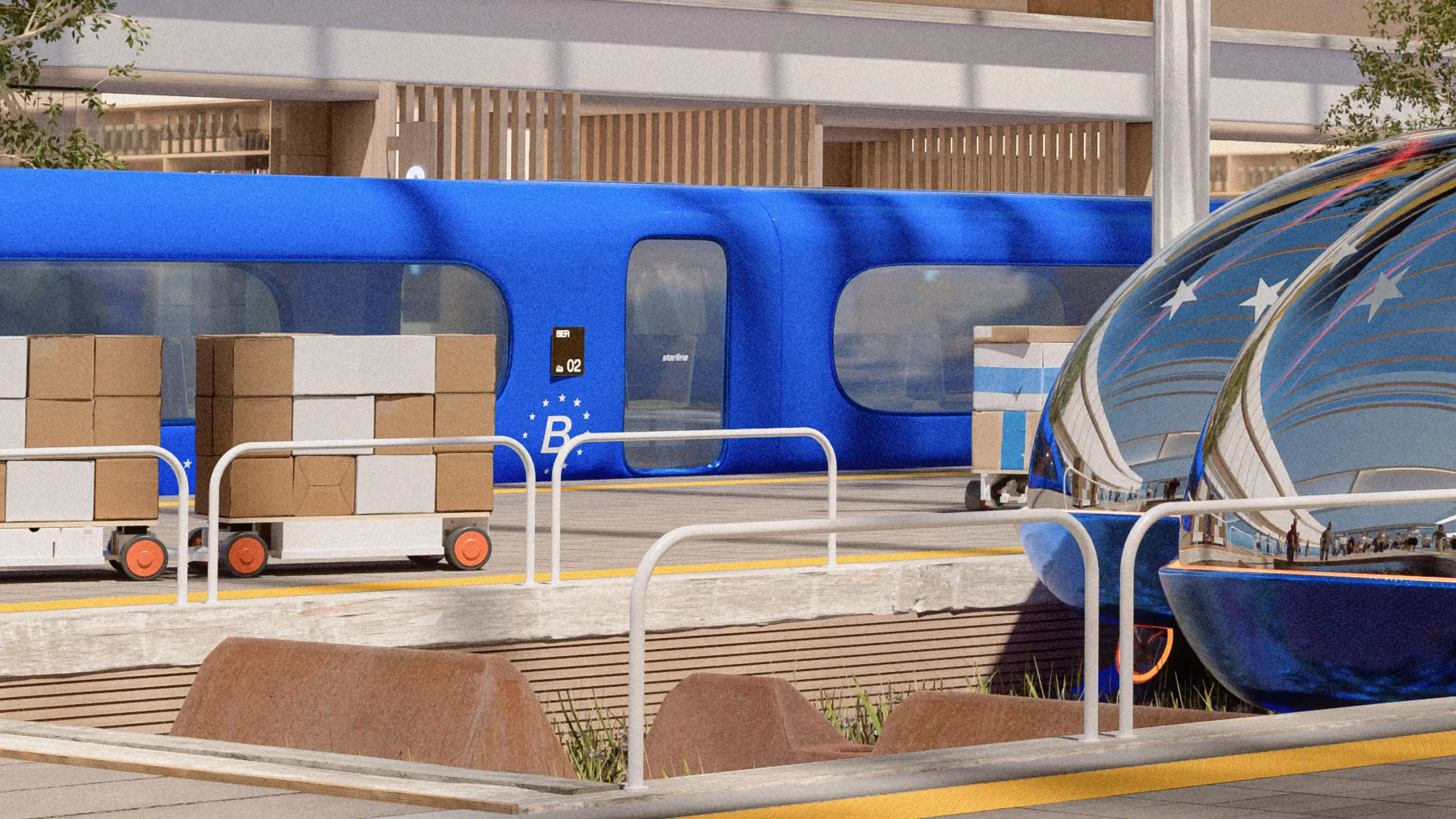

© 21st-europe

Was ist schon realisiert?

Vieles klingt nach Zukunftsmusik – doch etliche Puzzlestücke des europäischen Bahnnetzes sind bereits Realität. So existiert heute schon ein ausgedehntes Hochgeschwindigkeitsnetz in Westeuropa: Von Paris aus rasen TGV, ICE und Eurostar in alle Himmelsrichtungen – in 3 Stunden nach London, in unter 3 Stunden nach Frankfurt, gut 1,5 Stunden nach Brüssel und knapp 6 Stunden bis Barcelona. Spanien hat über 3.000 km Schnellfahrstrecken, die teils bis an die französische Grenze reichen. Deutschland hat seine ICE-Trassen ausgebaut. Osteuropa zieht nach: Polen modernisiert Verbindungen zwischen Warschau und Berlin, Italien verknüpft Nord und Süd mit Hochgeschwindigkeitszügen.

Auch einige Mega-Bauwerke für die „europäische U-Bahn“ sind kurz vor dem Durchbruch: Der Brenner-Basistunnel unter den Alpen soll ab ca. 2030 die Fahrzeit München–Verona halbieren. Der Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark ist im Bau und für 2029 angepeilt – er wird Skandinavien direkt ans mitteleuropäische Netz binden. Die Rail Baltica-Neubaustrecke durch Litauen, Lettland und Estland hat erste Baustellen, einige Teilinbetriebnahmen sind bis 2028 geplant und 2030 soll die erste durchgehende Verbindung von Tallinn nach Warschau rollen.

Neben neuen Trassen erlebt auch der Nachtzug ein Comeback. Dank Klimabewusstsein und Initiative der ÖBB entsteht wieder ein europäisches Nachtzugnetz. Die Marke Nightjet verbindet heute Städte in einem Dutzend Länder über Nacht. Wien–Hamburg, Zürich–Prag, Brüssel–Wien oder Stockholm–Berlin – all diese Linien gibt es (wieder). Im Dezember 2023 startete nach jahrzehntiger Pause ein Schlafwagen von Berlin nach Paris. Geplant sind ab 2025 sogar Nachtzüge von Amsterdam nach Barcelona. Die EU-Kommission unterstützt solche Verbindungen ausdrücklich.

Was sind die Probleme?

Bei allem Fortschritt bleibt die Vision eines nahtlosen Netzes ein Kraftakt mit vielen Baustellen. Tatsächlich hinkt der Ausbau mancherorts hinterher. Ein Grundproblem: fehlende Verbindlichkeit. Die EU kann die Mitgliedstaaten schlecht zwingen, teure Bahnstrecken zu bauen. Wenn ein Land Prioritäten verschiebt oder Geld fehlt, entstehen Lücken. Viele Projekte leiden unter Kostenüberschreitungen und Verzögerungen.

Bürokratie und Planung verzögern Großprojekte oft erheblich. Umweltauflagen, Bürgerproteste und Abstimmungen zwischen Behörden lassen die Bagger spät anrollen. Finanzierung bleibt ein wunder Punkt: Die EU stellt zwar Gelder bereit, aber den Löwenanteil müssen die Staaten tragen.

Technische Hürden machen der „europäischen U-Bahn“ ebenfalls zu schaffen. Europas Bahnsystem ist historisch gewachsen – und noch immer fragmentiert. Es gibt verschiedene Stromsysteme, Signalsysteme und Spurweiten. An vielen Grenzen müssen Lokomotiven wechseln oder Systeme umgeschaltet werden. Ein EU-Experiment namens „Connecting Europe Express“ zeigte 2021 eindrucksvoll die Misere: Der Sonderzug tourte durch 26 Länder und brauchte dabei 55 unterschiedliche Lokomotiven.

Ein weiteres Problemfeld: fehlender Reisekomfort im Detail. Wer heute versucht, eine internationale Zugreise zu buchen, sieht sich oft mit zersplitterten Buchungssystemen konfrontiert. Einheitliche Fahrpläne, Fahrgastrechte und Ticketplattformen hinken dem physischen Netzausbau hinterher.

Welche Chancen bietet das Projekt?

Trotz aller Schwierigkeiten überwiegen aus Sicht vieler Experten die Chancen eines europaweiten Bahnnetzes. Der offensichtlichste Pluspunkt ist der Klimaschutz. Pro Personenkilometer verursacht die Bahn ein Vielfaches weniger CO₂ als Auto oder Flugzeug – gerade bei Strom aus erneuerbaren Quellen.

Für Reisende bietet die europäische U-Bahn handfeste Vorteile: Mehr Direktverbindungen bedeuten kürzere Reisezeiten und weniger Umstiege. Neue Nachtzuglinien ermöglichen es, entspannt schlafend große Distanzen zu überbrücken. In den nächsten Jahren kommen zudem moderne Züge auf die Schiene: Die ÖBB beschaffen neue Nightjet-Garnituren mit WLAN, Privatabteilen und Dusche im Schlafwagen; zahlreiche Bahnunternehmen investieren in schnelle, leise und energieeffiziente Züge für den Tagverkehr.

Über den individuellen Nutzen hinaus eröffnet ein kontinentales Schienennetz auch wirtschaftliche Perspektiven. Regionen abseits der bisherigen Zentren erhalten Anschluss an den europäischen Verkehrsstrom – das kann Investitionen und Arbeitsplätze bringen. Und sie erhöht die Krisenfestigkeit des Verkehrs: Gerade die Corona-Pandemie und geopolitische Krisen haben gezeigt, dass ein diversifiziertes Transportnetz wichtig ist.

Nicht zuletzt birgt das Projekt eine immaterielle Chance: die Stärkung eines europäischen Bewusstseins. Eine neue Generation wächst heran, für die es selbstverständlich sein könnte, mit dem Zug quer durch die EU zu reisen – ohne Barrieren, mit einem Ticket, in gemeinsamen Zügen.

© 21st-europe

Ein langer Weg – aber die Weichen sind gestellt

Die „europäische U-Bahn“ ist noch kein fertiges Netz, sondern ein laufendes Großprojekt. Doch die Weichen sind gestellt: Mit verbindlichen Etappenzielen, neuen Milliardeninvestitionen und einer politischen Kehrtwende hin zur Bahn hat Europas Schienenvision Fahrt aufgenommen. In den kommenden Jahren stehen entscheidende Meilensteine an: Wenn um 2030 Kernstücke wie der Brenner-Basistunnel, Fehmarnbelt und Rail Baltica in Betrieb gehen, wird man das europäische Bahnfahren spüren.

Klar ist aber auch: Ohne langen Atem geht es nicht. Die Finanzierung muss über Jahrzehnte gesichert bleiben, ebenso der politische Wille zur Zusammenarbeit. Technisch muss Europa den letzten Flickenteppich beseitigen – von der Signaltechnik bis zum Buchungssystem. Manche Kinderkrankheiten müssen kuriert werden, damit das Vertrauen der Reisenden wächst.

Doch die Richtung stimmt: Angesichts der Klimakrise und des Wunsches nach umweltfreundlicher Mobilität gibt es zum Bahnausbau kaum Alternativen. Jedes neu eröffnete Teilstück des paneuropäischen Netzes beweist, dass die Vision ein Stück Realität wird. Vielleicht wird man in einigen Jahrzehnten tatsächlich von einer Metropole Europa sprechen können, in der die Bahn das Pendant zur städtischen U-Bahn ist – schnell, selbstverständlich und für alle da.

© 21st-europe

Über „21st Europa“

21st Europe ist ein im Jahr 2025 gegründeter Think-Tank mit Sitz in Kopenhagen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, zukunftsweisende Konzepte für Europa zu entwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit führenden europäischen Köpfen entstehen sogenannte „Blueprints“, die Diskussionen anregen und Optimismus für die zukünftige Entwicklung des Kontinents fördern sollen.

Gegründet wurde 21st Europe von Kaave Pour gegründet, der zuvor als Mitbegründer, CEO und Creative Director des Forschungs- und Entwicklungszentrums SPACE10 tätig war. Pour kann auf umfassende Erfahrung in den Bereichen Design, Kultur und Technologie verweisen und hat unter anderem mit Unternehmen wie IKEA, Apple, dem MIT und UN Habitat zusammengearbeitet. Ergänzt wird das Team von 21st Europe durch Johanna Fabri, die den Bereich Politik und Forschung leitet, sowie Carl Kronika, der für den Bereich Medien und Kommunikation verantwortlich zeichnet.

Ein herausragendes Projekt von 21st Europe ist „Starline“, ein visionäres Konzept für ein paneuropäisches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Dieses Netzwerk zielt darauf ab, 39 Städte über eine Strecke von etwa 22.000 Kilometern zu verbinden, darunter auch Destinationen im Vereinigten Königreich, in der Türkei und in der Ukraine. Die Züge sollen mit Geschwindigkeiten zwischen 300 und 400 km/h verkehren und somit die Reisezeiten innerhalb Europas erheblich verkürzen.

Neben der Entwicklung solcher Konzepte organisiert 21st Europe Veranstaltungen, um den Dialog zwischen Experten aus verschiedenen Bereichen zu fördern. Ein Beispiel hierfür ist der „21st Europe Summit: Connecting Europe by Design“, der im März 2025 stattfand und führende Stimmen aus Design, Kultur, Technologie, Politik und Wirtschaft zusammenbrachte.