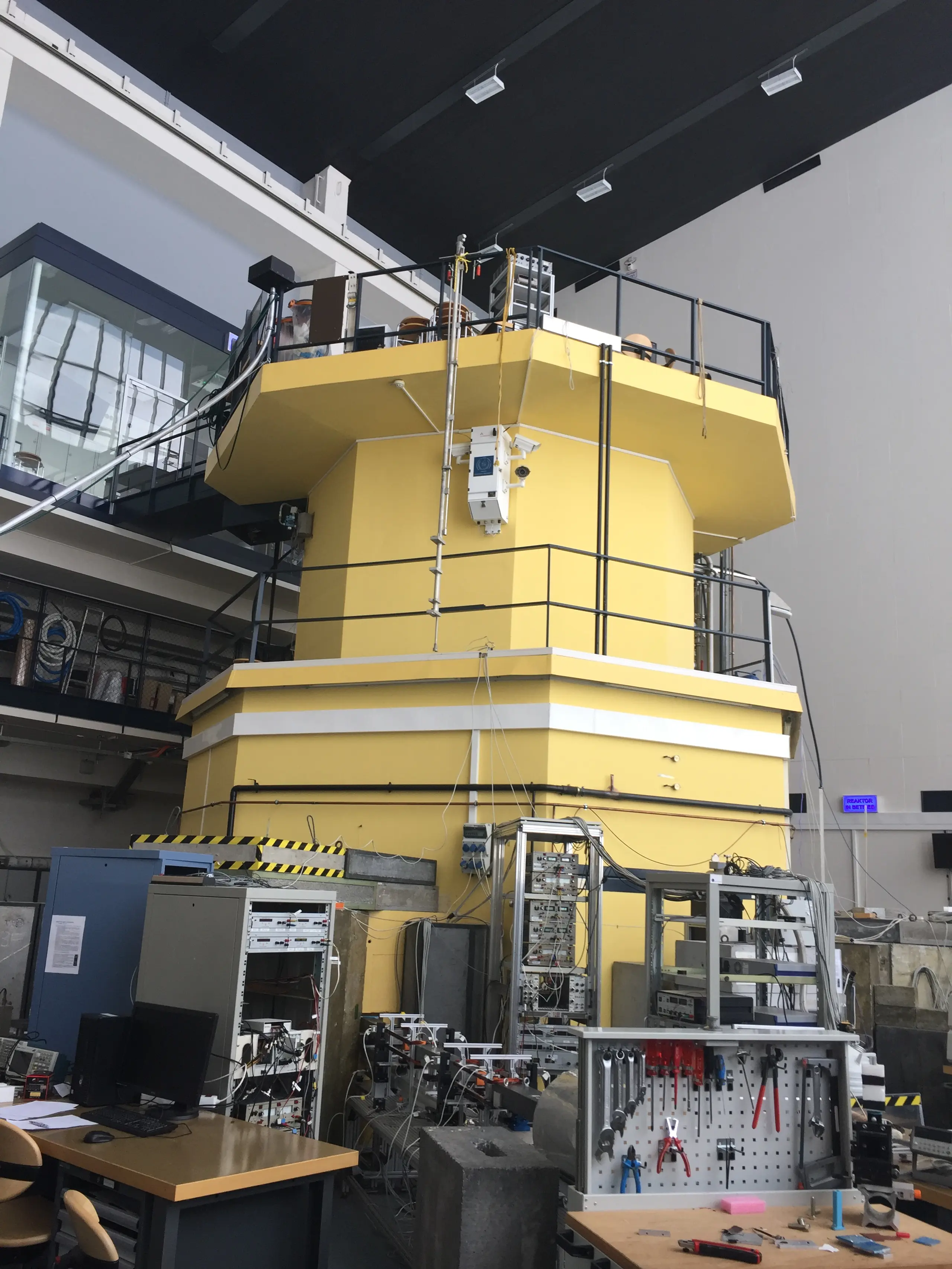

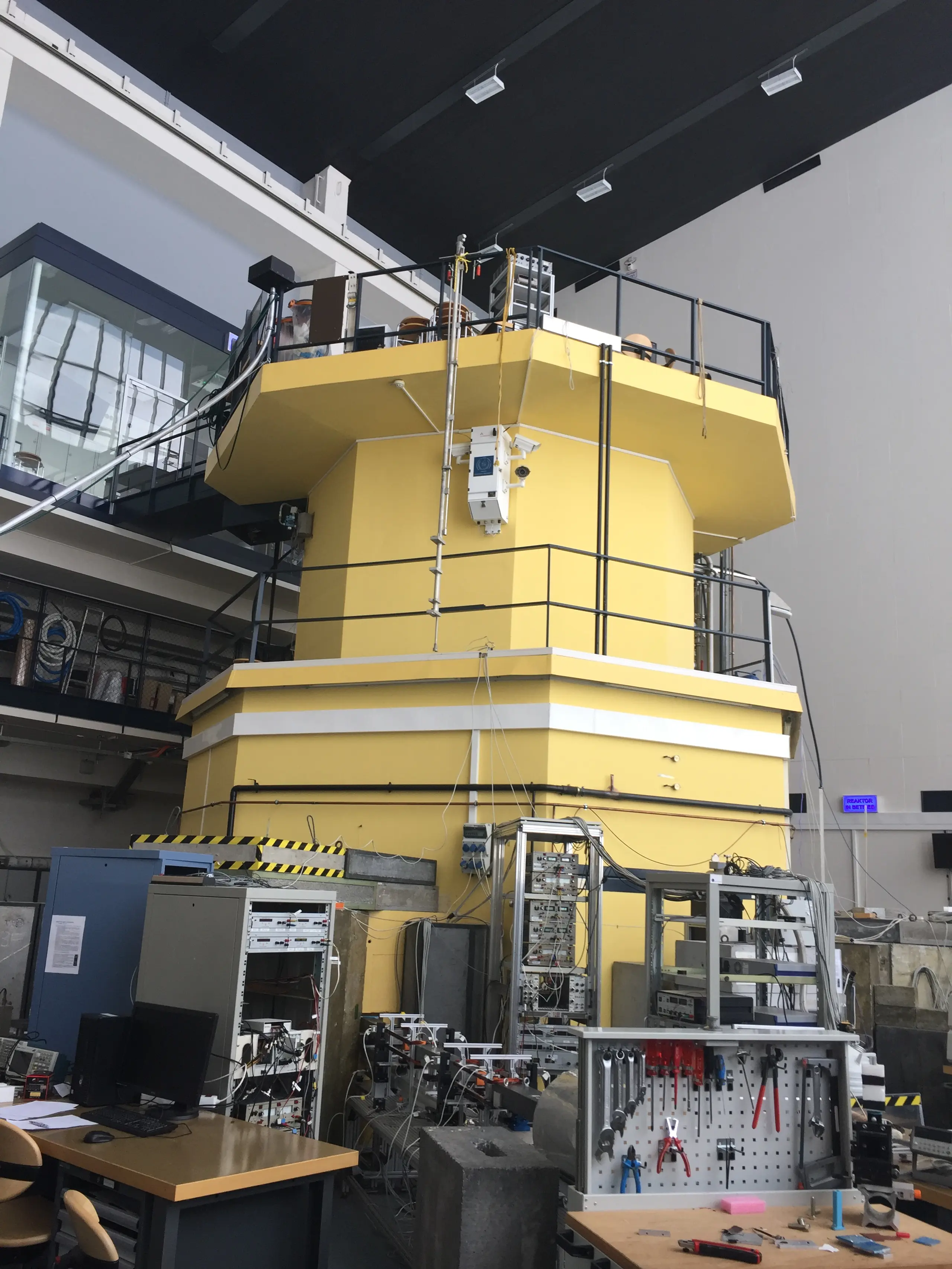

Haupteingang Schüttelstraße 115: Hinter den Mauern dieses Gebäudes steht er, der Forschungsreaktor des Wiener Atominstituts der TU Wien. Rund 70 Angestellte arbeiten hier, eine Hälfte ist Akademiker, die andere Verwaltungspersonal. Für Besucher führt zunächst kein Weg am Portier vorbei. Hinter zwei mit einem Chip gesicherten Sicherheitstüren erhebt sich dann ein rund 9 Meter hoher und 6 Meter breiter gelber Beton-Turm: der Forschungsreaktor "Triga Mark II" (Training, Research, Isotope Production, General Atomic). Er wurde bereits 1962 in Betrieb genommen.

Das steckt in der Betonhülle

Der Triga-Reaktor ist ein reiner Forschungsreaktor, der keinen Strom erzeugt. Innerhalb der abschirmenden Betonhülle befindet sich ein Wassertank aus Aluminium, gefüllt mit ungefähr 20 Kubikmetern destilliertem Wasser, erklärt Helmuth Böck. Er war von 1967 bis 2008 Betriebsleiter des Forschungsreaktors. Seit sieben Jahren ist der Experte für Reaktorsicherheit nun schon in Pension. Der Reaktor lässt ihn aber bis heute nicht los.

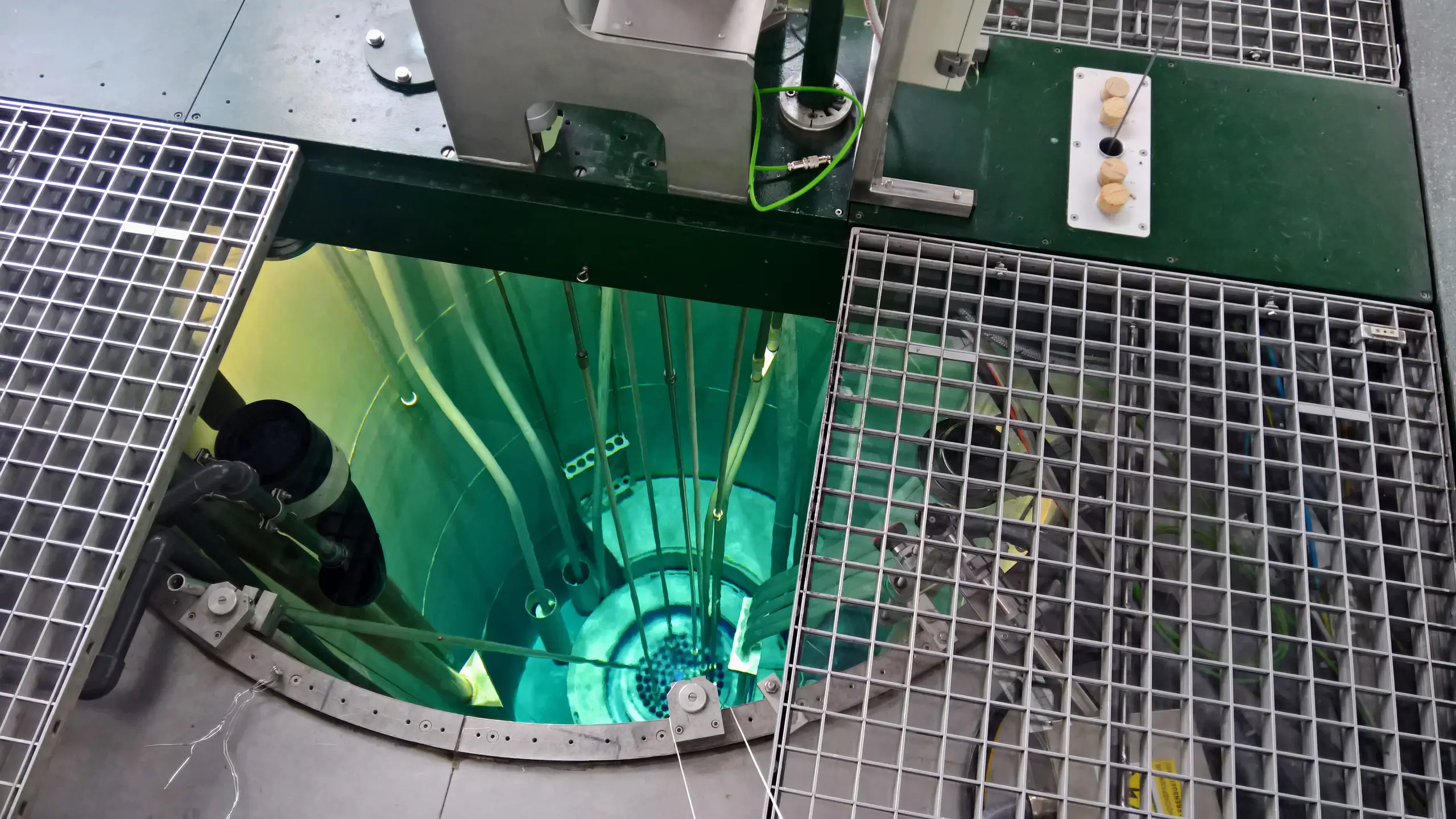

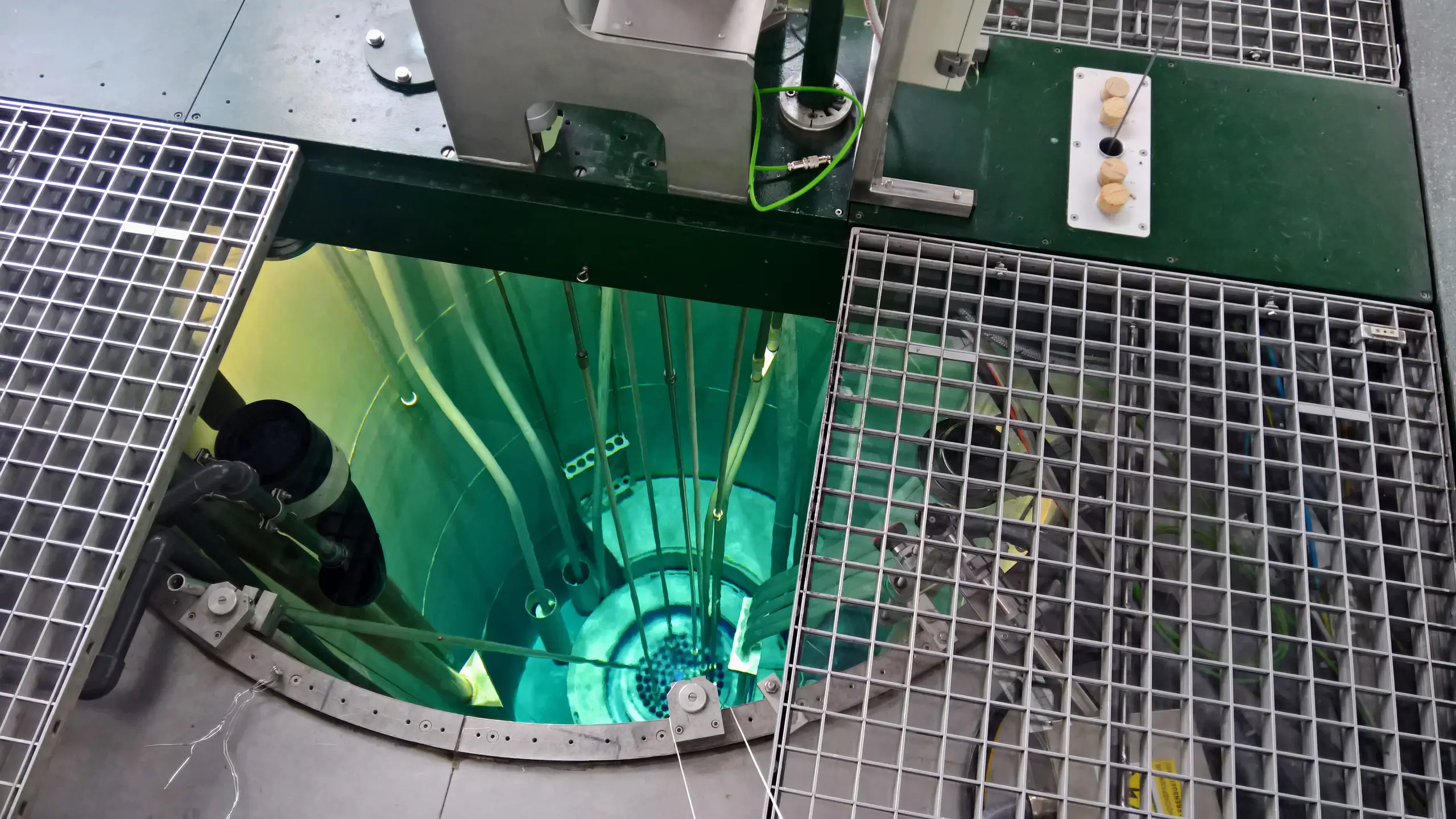

Wer von oben in den Pool mit dem Reaktorkern schaut, dem fällt sofort das bläuliche Glühen auf, die sogenannte Tscherenkow-Strahlung. Sie tritt auf, wenn geladene Teilchen in einem Medium rascher unterwegs sind als die im Medium erlaubte Lichtgeschwindigkeit. Der Kern des Forschungsreaktors besteht aus 78 einzelnen Brennelementen, die eine maximale Leistung von 250 Kilowatt erzeugen - eine 12.000 Mal schwächere thermische Leistung als jene im AKW Temelin (3.000 Megawatt pro Reaktor). Die Wärmeerzeugung des Forschungsreaktorkerns lässt sich auf Kilowatt bezogen mit einem starken Mercedesmotor vergleichen. "Die erste Aufgabe des Wassers ist es, den Reaktorkern am Boden des Tanks zu kühlen. Das Wasser erreicht eine Temperatur von bis zu 35 Grad, also Badewassertemperatur", sagt Böck. Das Ganze ist ein geschlossener Kreislauf: Das erwärmte Wasser aus dem Tank wird in den Keller gepumpt, abgekühlt und geht wieder zurück. Lediglich Verdampfungsverluste im Sommer werden ersetzt.

Wie gefährlich der Strahlungslevel ist

Die zweite Funktion des Wassers ist die Strahlenabschirmung in die Höhe. Jeder Mitarbeiter - und auch Besucher - trägt ständig ein Dosimeter bei sich, das die Strahlenwerte laufend überprüft. Nach einem Monat werden die Daten an eine Auswertungsstelle geschickt, die Strahlenschutzabteilung des Atominstituts sammelt diese Daten für jeden Mitarbeiter und wertet sie auch über das Jahr gesehen aus.

Seit 55 Jahren ist der Reaktor nun schon in Betrieb. Eine Überexposition an Strahlung beziehungsweise einen Strahlungsunfall hat es seitdem laut Böck noch nie gegeben. Der Strahlungslevel sei extrem gering. Wie gering, soll sich noch am Ende des Besuchs zeigen. Ist der Reaktor nicht in Betrieb, ist der Strahlenpegel vergleichbar mit der Umgebungsstrahlung.

Vor ein paar Jahren hat die Außenmessstelle plötzlich einige Sekunden lang Alarm gegeben

Eine Messstelle außerhalb des Gebäudes misst die Strahlung 24 Stunden am Tag. Die Daten gehen an die Strahlenschutzbehörde. So soll sichergestellt werden, dass die Umgebung nicht durch den Forschungsreaktor belastet wird. Wie gut das Warnsystem funktioniert, hat die Anlage bei einem Vorfall bereits beweisen, wie Böck erzählt: "Vor ein paar Jahren hat die Außenmessstelle plötzlich einige Sekunden lang Alarm gegeben, danach nichts mehr. Und einige Minuten später ist erneut Alarm geschlagen worden. Dann hat die Messstelle beim Portier am Eingang Alarm gegeben. Es hat sich herausgestellt, dass der Kollege bei einer Schilddrüsenuntersuchung im Spital war." Der Mitarbeiter habe durch die Untersuchung radioaktives Technetium in der Schilddrüse gehabt. Bei der Parkplatzsuche und der Ankunft des Mitarbeiters im Gebäude hätten dann die Messgeräte angeschlagen. Nur wenige Minuten nach dem Alarm habe die Strahlenschutzbehörde angerufen und gefragt, was los sei. Das sei ein Live-Test und der Beweis dafür gewesen, dass die Behörde nicht schläft.

Und was sagen die unmittelbaren Anrainer der Schrebergärten zur Reaktornähe? Sind sie besorgt? "Nein", sagt der Experte. "Früher, als die Bewohner noch mehr Obst und Gemüse im Garten angepflanzt haben, haben wir regelmäßig Äpfel und Kirschen gekauft."

Von Österreich in die USA

Der Forschungsreaktor in Wien ist mittlerweile schon in die Jahre gekommen. Allerdings hat er einen entscheidenden Vorteil gegenüber regulären Atomkraftwerken: Fast alle Komponenten können ausgetauscht und somit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Vor drei Jahren wurden vom Ministerium rund 10 Millionen Euro in das Projekt Forschungsreaktor investiert.

Dieser Reaktor kann nicht explodieren

Die durchschnittliche Lebensdauer von einem Brennelement beträgt über 50 Jahre. 2012 hat das Atominstitut die abgebrannten Brennelemente nach Amerika geschickt und einen neuen Kern geliehen bekommen. Für das hier anfallende radioaktive Material muss in Österreich also kein Atommülllager errichtet werden. Und sicher ist der in Wien verwendete Brennstoff obendrein, wie der Reaktorexperte versichert: "Dieser Reaktor kann nicht explodieren." Dafür sorge das Material des Brennelements, das sich aus einer homogenen Mischung an Uran, Zirkon und Wasserstoff zusammensetzt.

Wozu eigentlich forschen?

Und warum braucht Österreich einen Forschungsreaktor? Der Reaktor ist für den Bereich Strahlenschutz- und Strahlensicherheit enorm wichtig, wie Böck betont. Gerade weil Österreich von Atomkraftwerken umzingelt ist, sollte es Institutionen und ausgebildete Fachkräfte geben, die im Ernstfall beraten können. Denn auch wenn die Zahl der Atomkraftgegner nicht weniger geworden ist und ein Umstieg auf alternative Energien immer wieder diskutiert wird, weist der Experte darauf hin, dass derzeit weltweit 65 Kernkraftwerke in Bau sind, vor allem in Indien, China und Russland. Aber auch in Europa wird gebaut: In Finnland entsteht ein neuer Atomreaktor, in Frankreich ebenfalls, in Mochovce (Slowakei) werden zwei ältere halbfertige Reaktoren nach längerer Pause fertig gestellt, und auch im ungarischen Paks sollen zwei neue Kernkraftwerke bis Ende der Dekade dazukommen, da die alten Reaktoren spätestens Ende 2030 ausgedient haben.

Neben der Erforschung der Strahlensicherheit dient der Reaktor in Wien vor allem auch der Ausbildung von Studenten der TU Wien sowie internationaler Universitäten. Immer wieder laufen neue Forschungsprojekte an. Diese betreffen unter anderem Programme zur Optimierung der Brennstoffausnutzung. Vor kurzem entwickelten die TU Wien gemeinsam mit der TU Bratislava und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) eine Software, mit der die tatsächlichen Kosten des Abbaus eines nuklearen Forschungsreaktors - inklusive Wien sind derzeit weltweit insgesamt 35 Reaktoren dieser Bauart in Betrieb - berechnet werden können. Ungefähr 13 Millionen Euro würde so ein Unterfangen kosten.

Am Ende des Besuchs im Reaktor fällt der Blick noch einmal auf das Dosimeter für Besucher: 3 Mikrosievert (μSv) pro Stunde zeigt das Display. Der Strahlengrenzwert für Angestellte liegt bei 20.000 Mikrosievert (20 Millisievert) im Jahr. Die natürliche jährliche Strahlenbelastung der Österreicher beträgt laut dem Österreichischen Verband für Strahlenschutz (ÖVS) 2.000 bis 3.000 Mikrosievert. Damit liegt der gemessene Wert weit entfernt von einem gefährlichen Level.