Der tägliche Bodenverbrauch in Österreich liegt im Schnitt bei 11,3 Hektar. Bis 2030 soll dieser Wert laut Regierungsprogramm auf 2,5 Hektar sinken. Einen besonderen Blick verdient dabei der Lebenstraum vieler Österreicher und Österreicherinnen: das Einfamilienhaus. Bau- und Raumordnungsexperten sprechen sich gegen noch mehr neue Häuser aus und plädieren fürs Umbauen und Erweitern bestehender Bauten.

von

Roland Gruber ist mit gutem Bei spiel vorangegangen. Der Gründer des Architekturbüros nonconform, das seit 2011 auch regelmäßig zur Leerstandskonferenz lädt, die neue Perspektiven für leer stehende Bauten im ländlichen Raum schaffen möchte, lebt heute in einem zu einem Zwei-Parteien Haus umgebauten Einfamilienhaus in der Kärntner Gemeinde Moosburg. "Von außen sieht das Haus so aus wie vorher. Aber innen haben wir das Raumgefüge verändert, da ist auch die eine oder andere Wand gefallen. Die Basisstruktur ist aber geblieben."

Wenn Menschen ihr Wunschhaus vor Augen hätten, sei oft nur der Neubau auf der grünen Wiese vorstellbar, erzählt Gruber, der sich gerne als Zukunftsraumentwickler bezeichnet. "Dabei ist das Umbauen weniger komplex als viele meinen. Oft reichen wenige Eingriffe, um ein in die Jahre gekommenes Haus zu modernisieren oder, wie in unserem Fall, zwei Wohnungen zu schaffen." Wären mehr Menschen bereit, diesen Weg zu gehen, könnte damit dem, wie er es nennt, "unsichtbaren Leer stand" in den vielen Einfamilienhäusern im Land entgegengewirkt werden. Was meint Gruber damit?

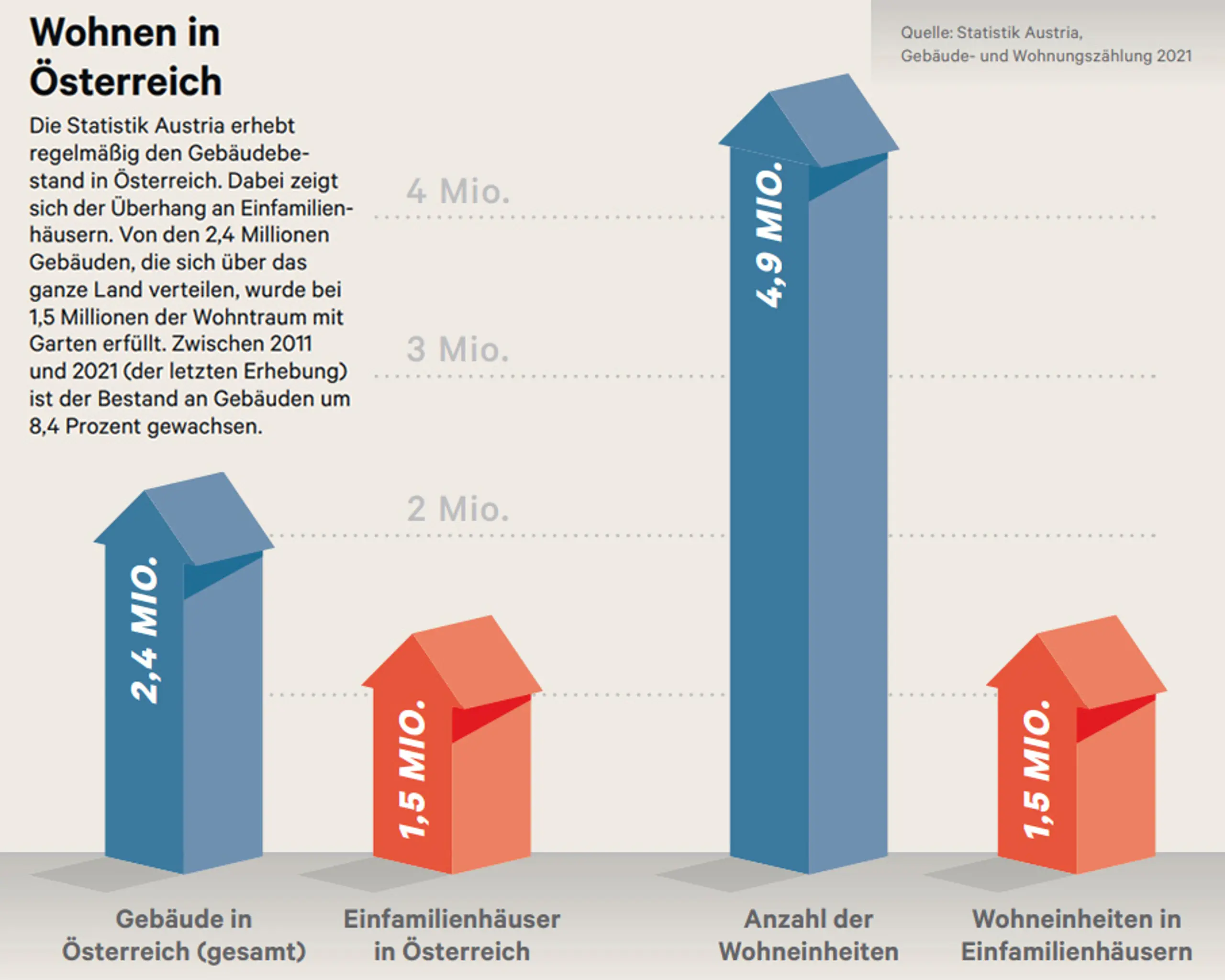

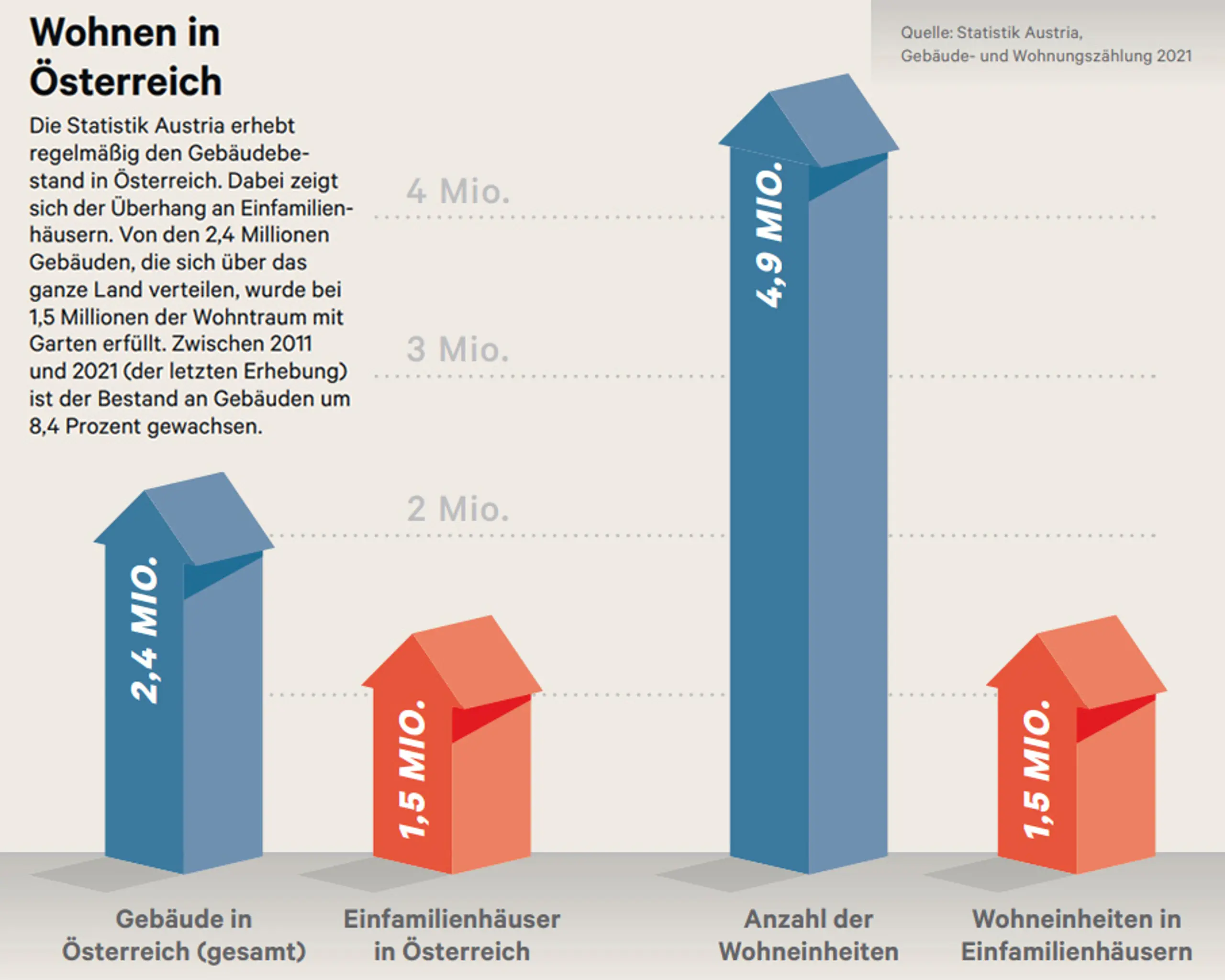

Die Statistik Austria nimmt regelmäßig Gebäude- und Wohnungszählungen vor, die letzte solche erfolgte 2021. Demnach gibt es in Österreich 2,4 Millionen Gebäude. In den zehn Jahren seit 2011 hat sich der Gebäudestand um 8,4 Prozent erhöht. Der Großteil der Bauten wird fürs Wohnen genutzt, wobei das Einfamilienhaus die bevorzugte Wohnform ist. 64,5 Prozent der Gebäude in Österreich sind Einfamilienhäuser, weitere 12,3 Prozent Zweifamilienhäuser. 11,5 Prozent der Bauten werden als Mehrparteienhäuser genutzt. Insgesamt wohnen die rund neun Millionen Einwohner Österreichs in 4,9 Millionen Wohnungen – gemeint sind hier Wohneinheiten, also auch jene in Einfamilienhäusern.

Politisch diskutiert wird eine Leerstandsabgabe für Wohneinheiten, die nicht bewohnt werden. Wie viele das tat sächlich sind, ist allerdings nicht bekannt. Die Statistik Austria erhebt lediglich die Anzahl der Wohnungen, in denen niemand gemeldet ist. Zuletzt war dies in jeder siebenten Wohnung der Fall – es gab also 653.000 Wohneinheiten ohne Wohnsitzmeldung. Leerstand ist allerdings nur einer der Gründe dafür, wie seitens der Statistik Austria betont wird. Die Wohnung könne zum Beispiel gerade zum Verkauf oder zur Vermietung stehen oder bewohnt werden, ohne dass jemand an dieser Adresse gemeldet sei. Besonders hoch sei der Anteil an Wohnungen ohne Wohnsitzmeldung in den Tourismusgebieten in Vorarlberg und Tirol mit Werten von 25 Prozent und höher.

Auch interessant:

Bewohnter Leerstand

Der "unsichtbare Leerstand oder auch unsichtbare Wohnraum" geht aber, so Gruber, weit darüber hinaus. "Bestehende Häuser werden nicht ausreichend genutzt." Die Wüstenrot-Stiftung in Deutschland habe in einem Forschungsprojekt mit der Hochschule für Technik Stuttgart er hoben, dass in Deutschland in knapp 60 Prozent der Einfamilienhäuser nur mehr ein bis zwei Personen wohnen. Gruber geht davon aus, dass dieser Wert in Österreich ähnlich ist.

Er erzählt von Lebens- und Familiengeschichten, die schablonenhaft in jeder Region und jeder Gemeinde zu finden sind. Ein Paar mit kleinen Kindern sehnt sich nach dem Eigenheim im Grünen, es wird gespart und gebaut, oft um den Preis jahrzehntelanger Schulden und Kreditrückzahlung. Doch ehe man es sich versieht, sind die Kinder groß und ziehen aus. Nun bleibt das Paar in einem zu großen Haus zurück.

Spätestens dann, wenn einer der beiden Partner stirbt, wird das Lebenswerk des eigenen Hauses "zur Belastung ohne Aus weg". Sind Reparaturen fällig, ist das Geld nicht dafür da. Betroffene würden es nicht mehr schaffen, alle Räume regelmäßig sauber zu halten oder den Garten zu bewirtschaften. Manch einer oder eine könne auch nicht mehr die Stiegen in den ersten Stock steigen. Dazu komme die fehlende Mobilität für jene, die nicht mehr Auto fahren können – denn der Traum vom Einfamilienhaus führte auch zu langen Wegen. Gleichzeitig würden aber eben große Häuser nur von einer Person bewohnt, die Platz für mehr Menschen böten, würden durch einen Umbau getrennte Wohneinheiten geschaffen. Gruber möchte Bewusstsein für diese Art von Leerstand schaffen.

Was für die Einzelnen im Alter schwierig wird, wird für die Gesellschaft zudem zur Belastung: Werden immer noch mehr Einfamilienhäuser mit immer noch größeren Flächen – bei neu errichteten Häusern liegt die Wohnfläche laut Branchenkennern heute oft bei 180 Quadratmetern aufwärts – in immer neuen Siedlungen er richtet, trägt das nicht nur massiv zum Flächenfraß und der Versiegelung von Bo den bei, sondern kostet auch die Allgemeinheit: Neue Straßen müssen errichtet, Zuleitungen für Wasser, Energieversorgung bereitgestellt werden, so der nonconform-Gründer.

Barbara Steinbrunner forscht und lehrt an der Technischen Universität (TU) Wien am Institut für Raumplanung. Im Fokus dabei: das Einfamilienhaus. Aus Sicht der Raumplanung sei das Einfamilienhaus im Sinn einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung "ein Auslaufmodell". Doch das sei schwer mit den Wohnträumen der Bevölkerung unter einen Hut zu bekommen. "Es ist im ländlichen Raum, aber auch im Speckgürtel der Städte, immer noch die bevorzugte Wohnform."

Der Haustraum aus der NS-Zeit

Geschichtlich hat das Einfamilienhaus seinen Ursprung in der bürgerlichen Villa, erläutert die TU-Expertin. Die Industrialisierung in den Städten führte zu Hektik, aber auch Schmutz. Villen mit Gärten in der Stadt waren hier kleine Oasen. Manche Familien wichen zudem ergänzend in Landhäuser im Grünen aus. Gleichzeitig war das Wohnen am Land vor allem durch die Landwirtschaft beziehungsweise der Wohnung am Arbeitsort – etwa im selben Gebäude, in dem auch eine Werkstatt untergebracht war – bestimmt.

Das Eigenheim zu gestalten und in Schuss zu halten, war die Aufgabe der Frau, die Hausfrau war

Die Saat, sich die kleinere Version der Villa, das Einfamilienhaus eben, zu wünschen, wurde jedoch in der NS-Zeit gelegt, erzählt Steinbrunner. Damals wurde das Einfamilienhaus zur idealen Wohnform stilisiert, das den Bezug zur Heimat verstärkte und in dem sich eine Familie sicher und geborgen fühlen konnte. Ein Garten sollte zur Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln beitragen. "Verbreitet und untermauert wurde damit das Bild der Familie mit Vater, Mutter, Kindern. Dieses Eigenheim zu gestalten und in Schuss zu halten, war dabei Aufgabe der Frau, die damit eine Hausfrau war. Gleichzeitig musste der Vater für die Finanzierung sorgen, war also idealerweise vor allem mit Arbeit beschäftigt und nicht damit, das politische System zu hinterfragen."

Anspruch und Wirklichkeit: Tatsächlich in größerem Stil zu Wohnzwecken gebaut worden seien in der NS-Zeit Werksiedlungen an Firmenstandorten, vor allem im Bereich der Rüstungsindustrie. Vereinzelt wurden aber auch die als Ideal propagierten Einfamilien- und Reihenhäuser errichtet, dann jedoch meist für höher gestellte Beschäftigte wie Beamte oder Ingenieure und deren Familien. Fahrt nahm der Bau von Einfamilienhäusern dann ab den 1950er-Jahren auf. Diese Entwicklung ging einher mit der zunehmenden Motorisierung: Der Siegeszug des Autos machte es möglich, zunehmend Wohn- und Arbeitsort zu trennen.

Setzten die Häuslbauer in den 1950ern noch auf kleine, einfache Grundrisse und Bauten, wurde mit den 1960er-Jahren der Wunsch nach Konsum wichtiger und von der Wirtschaft auch fleißig befördert: moderne Möbel, Elektrogeräte, ein hübsch gestalteter Garten gewannen an Bedeutung. Das Eigenheim wurde auch zum Gradmesser von Fleiß und dem Platz, den man in der Gesellschaft einnahm, erzählt Steinbrunner. Mit den 1970er-Jahren nahm auch das Heimwerken Fahrt auf. Baumärkte boten nun alles, was zum Hausbauen nötig war – und machten den Traum vom Eigenheim günstiger. Preisgünstigeres Bauen wurde auch durch das immer größer werdende Angebot von Fertigteilhäusern möglich.

Steuergeld fließt pro Kopf

Gemeinden widmeten über Jahrzehnte immer neues Land in Baugründe um. Hier spielt auch das Thema Finanzausgleich mit hinein, wie Gruber betont. Gemeinden bekämen ihren Anteil an den Steuergeldern jeweils pro Einwohner zuerkannt. Wenn Menschen also vom Einfamilienhaus träumen, dann macht man diesen Traum möglich, baut damit einer möglichen Abwanderung aus dem Ort vor beziehungsweise sorgt im Idealfall sogar für Zuwanderung. Die Folgen: eine starke Zersiedelung, eine voranschreitende Bodenversiegelung, aber auch sterbende Ortskerne, weil der Handel inzwischen von Filialisten dominiert wird, die sich wiederum in den überall aufpoppenden kleinen Gewerbeparks an der Peripherie der Orte ansiedeln, "was man auch als so genannten Donut-Effekt bezeichnet. Wir brauchen aber Krapfen-Orte, wo das süße Leben in der Mitte ist und nicht Leerstand und Leere".

Zu jenen, die hier an vorderster Front gegen das weitere Voranschreiten dieser Zersiedelung kämpfen, gehört Daniel Fügenschuh, Präsident der Kammer für Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker. Sein Credo: Österreich sei fertig bebaut, aber nicht fertig gebaut. Es brauche also nicht immer noch mehr zu Bauland umgewidmete Flächen, sondern einen besseren Umgang mit den bereits bestehenden Gebäuden – etwa "durch Umbau, aber auch Anbau und qualitätvolle Innenentwicklung innerhalb von definierten Siedlungsgrenzen". Seine Berufsvertretung hat kürzlich das Positionspapier "Klima, Boden und Gesellschaft" vorgelegt, in dem ein "radikales Umdenken" sowohl in der Bodenpolitik als auch in der Baubranche gefordert wird. Nur so könne "das Netto-Null-Hektar-Ziel" erreicht werden.

© Johannes Ehn / picturedesk.com

© News

Initiative "zuHaus im Waldviertel"

Viele Gemeinden im Waldviertel sind seit Jahrzehnten mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert. Das führt auch zu immer mehr leer stehenden Häusern in Ortskernen. Seit mittlerweile sieben Jahren bemüht sich hier die Initiative "zuHaus im Waldviertel", Eigentümer dieser Immobilien mit Interessenten zusammenzubringen. Konnte man in den Anfangsjahren vor allem Käufer, die bisher nicht im Waldviertel lebten, für diese Häuser interessieren, gebe es inzwischen auch immer mehr junge Familien aus der Region, für die das langsame Renovieren eines Hauses leistbarer und damit interessanter sei, als selbst neu zu bauen, erzählt Peter Keller von der Initiative.

Ganz genau will man sich nicht in die Karten blicken lassen, wie die Vermittlung funktioniert. Der Grundansatz ist aber: Durch Kooperation mit den einzelnen Gemeinden wird zunächst erhoben, welche Immobilien leer stehen. In der Folge nehmen Keller und sein Team ihrerseits Kontakt mit den Eigentümern auf und zeigen diesen auf, warum sich der Verkauf sowohl für sie als auch für die Allgemeinheit rechne. Der Erfolg gibt der Initiative recht. In der Gemeinde Kottes-Purk (1.452 Einwohner) hätten so bereits neun Häuser den Besitzer gewechselt und seien nun wieder bewohnt, erzählt Keller.

www.zuhaus-im-waldviertel.at/

Die Ziele der Politik

Die Regierung möchte die tägliche Bodenversiegelung auf maximal 2,5 Hektar senken. Aus dem Büro von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler heißt es dazu auf Anfrage von News: "Wenn der Flächenfraß weiter so voranschreitet, gibt es irgendwann keine Felder mehr, also keine Ernährungssicherheit. Es gibt keine Wiesen und Wälder mehr, also weder die nötigen CO2-Speicher noch die überlebensnotwendige Artenvielfalt." Eine nachhaltige Biodiversitäts- und Umweltpolitik gehöre zu den vordringlichsten Aufgaben, daher habe sich das Klimaschutzministerium auch intensiv in die Erstellung der österreichischen Bodenstrategie im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz eingebracht. Was im Ministerium allerdings auch angemerkt wird: Maßnahmen zum Stopp der Zersiedelung und zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme liegen fast ausschließlich im Kompetenzbereich der Bundesländer. Dem Bund komme hier nur eine koordinierende Rolle zu. Wie bei vielen anderen politisch brisanten Themen in Österreich auch, spielt hier also der Föderalismus hinein. Diesem Diskurs möchte sich Heinz Hackl entziehen. Er ist nicht nur beim Dachfensterhersteller Velux für Public Affairs zuständig, sondern auch Mitbegründer der Initiative "Bauen ohne Boden", die sich vor drei Jahren aus der "Interessengemeinschaft Passivhaus" entwickelt hat. "Wir hatten damals den Eindruck, das Thema energieeffizientes Bauen ist in Österreich ziemlich durch. Neubauten sind zwar architektonisch nicht immer anspruchsvoll, aber energetisch auf der Höhe der Zeit. Dafür erschien uns das Thema Bodenversiegelung immer dringender."

Gleich zu Beginn habe man dabei den Beschluss gefasst, "wir diskutieren nicht über Kompetenzen". Das Thema Bauen bewegt sich zwischen Gemeinden (Bebauungspläne, Flächenwidmung), Ländern (Gesetzgebung) und dem eben hier weit gehend nur koordinierenden Bund. "Hier gegen etwas anzukämpfen, ist sinnlos. Wir wollen versuchen, aus den vorhandenen Rahmenbedingungen das Beste herauszuholen."

Das Einfamilienhaus für zwei

Worum geht es dem Thinktank "Bauen ohne Boden"? Darum, Bewusstsein zu schaffen, dass es eben nicht immer ein Neubau sein muss, betont Hackl. "Es gibt immer noch viele Menschen, die meinen es sei einfacher, neu zu bauen, vor allem aber auch kostenmäßig überschaubarer durch Fixpreisangebote." Und ja, das Reno vieren und Umbauen könne zu unangenehmen Überraschungen im Bauprozess führen. Aber mit einer guten Planung sei das Risiko hier auch überschaubar.

Aufzuräumen gelte es aber auch mit anderen sorgenbehafteten Vorstellungen: etwa der, dass die Privatsphäre leide, wenn statt einer Familie zwei oder drei in einem Haus mit Garten leben. "Meine Eltern haben mit den Großeltern zusammengewohnt. Das hat zwar erstaunlicherweise gut funktioniert, aber es gab schon auch Konfliktpotenzial, beispielsweise durch die gemeinsame Küche." Heute plane man hier aber anders: Auch in einem bisher als Einfamilienhaus genutzten Gebäude sei es möglich, zwei wirklich voneinander getrennte Wohneinheiten zu schaffen.

Begann die Bewusstseinsarbeit des Thinktanks vor allem unter dem Eindruck von Nachhaltigkeit und Bodenschutz, beobachtet Hackl, der selbst in einer ländlichen Gemeinde in Niederösterreich lebt, inzwischen auch bei jungen Familien aus ökonomischen Gründen Zurückhaltung in Sachen Neubau. Die Grundpreise seien gestiegen, die Baukosten ebenfalls, Kredite seien durch das höhere Zinsniveau wieder teurer geworden – wenn man sie denn angesichts der verschärften Zugangskriterien überhaupt bekomme. So werde immer öfter aus der Not eine Tugend und es wird im Haus der Eltern eine zweite Wohneinheit geschaffen.

Diesen Trend sieht auch Erich Benischek und möchte ihm gerecht werden. Er ist Geschäftsführer der Blauen Lagune, einem Ausstellungspark für Fertigteilhäuser neben der Shopping City Süd in Vösendorf nahe Wien. Rund 15.000 Einfamilienhäuser wurden in den vergangenen Jahren pro Jahr österreichweit errichtet – an die 4.000 davon in Fertigteilbauweise. Doch nun würden sich rückläufige Zahlen an kündigen. "Die stärksten Zeiten sind vorbei", meint Benischek. Geschuldet sei das der aktuellen Baukrise, verursacht durch die Teuerungen.

Diesen Sommer öffnet auf dem Gelände der Blauen Lagune daher das Bauzentrum. In fünf Ausstellungsgebäuden erhalten Besucher dabei Einblick in die Themen Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Umbauen. "Wir zeigen alle Möglichkeiten auf, ein bestehendes Gebäude zu verändern – von der Fassade bis zu einer neuen Raumaufteilung." Es sei dabei egal, ob es sich um einen Ziegelbau oder ein Fertigteilhaus aus Holz handle. "Es findet sich für jedes Haus eine Lösung."

Projekt "Leistbares Wohnen" in Göfis

Rund 3.500 Menschen wohnen in der Vorarlberger Gemeinde Göfis. In dem Bundesland seien in den letzten 15 Jahren die Bodenpreise explodiert, erzählt Gemeinderätin Caroline Terzer. Sie gründete 2017 die Projektgruppe "Leistbares Wohnen". Seitdem wird versucht, der Bevölkerung verschiedenste Formen des Wohnens näherzubringen. "Wir machen zum Beispiel Informationsveranstaltungen zum Mietrecht, um Menschen Ängste vor dem Vermieten zu nehmen." In einer Ausstellung, die auch online zu sehen ist, zeigt die Initiative Häuser, die so umgebaut wurden, dass nun mehrere Parteien dort wohnen, meist handelt es sich um Mehrgenerationen-Lösungen innerhalb von Familien. Da ist zum Beispiel das Haus der Familien Feurstein und Schmid, erbaut Anfang der 1960er-Jahre. Die ursprüngliche Wohnfläche betrug 187 m2 . Nach dem 2015 erfolgten Umbau gibt es in dem Gebäude nun zwei Wohnungen mit 117 beziehungsweise 140 Quadratmetern. Sie sind das Zuhause von drei Generationen. "Das Zusammenleben funktioniert gut. Wir sind froh, dass das Haus wieder belebt ist", sagen die Eltern.

Die Ausstellung gebe Impulse und zeige durchaus auch Wirkung, erzählt Terzer. Inzwischen kämen Menschen mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein zur Gemeinde und würden sagen: "Ihr habt gemeint, wir sollen nachverdichten. Wir machen das jetzt, aber ihr müsst uns dabei helfen." Wie kann diese Hilfe aussehen? Bei Baugenehmigungen werde mit einem Katalog von Bonuspunkten gearbeitet. Wenn nachverdichtet wird, aber auch wenn zum Beispiel ein öffentlicher Gehweg zugelassen werde, gebe es zusätzliche Punkte. Damit wird es dann auch möglich, mehr Prozent des Baugrunds zu bebauen als eigentlich vom Bebauungsplan her vorgesehen sei. Göfis wurde für seine Bemühungen 2021 mit dem Baukulturgemeinde Preis von LandLuft ausgezeichnet.

www.goefis.at/leistbares-wohnen/ausstellung/best-practice-beispiele

Ideen für ältere Menschen

Auch Benischek ist die Problematik nicht optimal genutzter Flächen in bestehenden Einfamilienhäusern bewusst. Das greife dicht ins Thema Pflege und Versorgung im Alter. Ihm schwebt da zum Beispiel vor, dass durch das Schaffen kleinerer Wohneinheiten in einem bisherigen Einfamilienhaus sich eine 24-Stunden-Pflegekraft statt um eine um zwei bis drei Menschen kümmern könnte. "Das wäre dann eine tolle Nutzung." Das Bauzentrum solle aufzeigen, welche baulichen Möglichkeiten es gebe, aber auch, wie Wohnen anders als bisher gedacht werden könne.

Darum ist auch der Verein LandLuft bemüht, der sich für die Förderung von Baukultur im ländlichen Raum einsetzt. Alle fünf Jahre werden dazu ländliche Kommunen mit dem Baukulturgemeinde-Preis ausgezeichnet. Zu ihnen gehört zum Beispiel die Vorarlberger Gemeinde Göfis. Isabel Stumfol ist Land-Luft-Vorstandsmitglied. Sie konstatiert eine grundsätzliche Problematik: "In den USA ist das Umziehen, Haus kaufen, Haus verkaufen oder vermieten, etwas Neues suchen, sich verkleinern, sich vergrößern Normalität. In Österreich, aber auch in Deutschland bleiben die Menschen sehr lange in ihrem Einfamilienhaus, auch wenn es gar nicht mehr zu ihren Bedürfnissen passt."

© News

Das Einfamilienhaus ist eine gute Wohnform für Familien mit kleinen Kindern. Danach wird es ineffzient

Hier brauche es mehr Flexibilität. Der Verein LandLuft will daher Bewusstsein für gute Baukultur schaffen, indem er durch die ausgezeichneten Projekte auch aufzeigt, wie nicht nur die Gemeinde etwa durch mehr Leben im Ortskern von solchen Initiativen profitiert, sondern auch der Einzelne. "Das Einfamilienhaus ist eine gute Wohnform für Familien mit kleinen Kindern. Danach wird es ineffizient." Hilfreich wären hier Anreize durch die Gemeinden: etwa durch das Fördern von Bauberatung. "Ideal ist es, wenn die Bevölkerung schon mit ersten Ideen und Skizzen zur Beratung kommt und nicht erst mit dem fertigen Plan." Unterstützen könne die Gemeinde aber auch durch die Erstellung von Bebauungsplänen. Hier wird festgelegt, in welchem Rahmen im Bestandsbau nachverdichtet werden darf – ob es etwa möglich ist, auf ein bestehendes Haus ein Stockwerk aufzusetzen oder im Zug eines Zubaus mehr Fläche eines Grundstücks zu verbauen. Akzente setzen könne eine Gemeinde aber auch, indem sie leer stehende Gebäude im Ortskern kauft und entweder selbst weiterentwickelt oder zur Entwicklung ausschreibt. Das könne zum Beispiel ein geschlossenes Wirtshaus sein oder eine früherer Handwerksbetrieb. Manchmal ergebe sich dabei die Möglichkeit, zum Beispiel einen bisherigen Parkplatz zu einem konsumpflichtfreien öffentlichen Aufenthalts- und Grünraum für alle umzugestalten.

Stumfol plädiert hier dafür, sich auf das Konzept der Stadt der kurzen Wege zurückzubesinnen, das auch auf den ländlichen Raum umzulegen sei. Das bedeutet, dass die Wege zwischen Arbeit, Wohnen, Einkaufen innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen sein sollten. Das wiederum würde ein Leben ohne Auto ermöglichen. Für längere Distanzen brauche es einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr.

Die Stadt oder Gemeinde der kurzen Wege ist auch für Steinbrunner ein wichtiges Ziel. Die Zersiedelung durch das Einfamilienhaus an den Ortsrändern habe nicht nur zu einem Mobilitätsproblem geführt, sondern auch zu sozialen Schieflagen im Sinn von: Eltern könnten die Unterstützung von Großeltern bei der Versorgung der noch kleinen Kinder gut brauchen, sie wohnen aber zu weit entfernt. Ältere Personen wiederum würden gerne in ihrer Gemeinde bleiben, bräuchten aber eine Wohnumgebung, die ihren Bedürfnissen besser entspricht. Hier kommt auch das Thema Barrierefreiheit ins Spiel.

Zu viele Regeln beim Umbau

Die TU-Expertin betont aber auch, dass die so beliebte Bauweise, ein nahezu quadratisches Haus in die Mitte eines Grundstücks zu stellen, viele der Vorteile, die dem Einfamilienhaus zugeschrieben werden wie Abstand zu den Nachbarn, Privatsphäre, viel Grün gar nicht gerecht werde. Inzwischen seien viele Parzellen nur mehr 500 Quadratmeter groß – da bleibe nicht viel Garten rund um das Haus und Nachbarschaftsstreitigkeiten seien programmiert.

Auch hier könnten Gemeinden Vorgaben machen, indem sie andere Strukturen propagieren. "Viele Vorteile bringen beispielsweise die aus dem Burgenland bekannten Streckhöfe. Sie haben einerseits straßenseitig eine schmale Stirnseite, was auch die Erschließung technischer Infrastruktur durch kürzere Entfernung er leichtert", so Steinbrunner. Andererseits würde diese Hausform mehr Privatheit und Ruhe im Garten bieten. Aber auch Mehrgenerationen- und Mehrfamilienhäuser, wie sie früher üblicher gewesen seien, brächten viele Vorteile. Genau da solle es idealerweise wieder hingehen, an gepasst an die heutige Zeit, eben durch getrennte Wohneinheiten.

Gruber und Fügenschuh betonen unisono, dass jedes bestehende Gebäude so umgebaut werden könne, dass es den jeweiligen Bedürfnissen entspreche. Beide wünschen sich hier allerdings auch mehr Spielraum bei den Bauordnungen. Bei Umbauten würden heute die Regelungen für den Neubau herangezogen – Stichwort Barrierefreiheit. Das mache viele Projekte unnötig kompliziert, vor allem aber verteuere es sie. "Sicherheitsstandards und Barrierefreiheit sind sicher gut gemeint", betont Fügenschuh, "aber wir müssen da wieder zu einer Verhältnismäßigkeit zurückkommen". Seitens des Österreichischen Instituts für Bautechnik liege bereits ein Grundlagendokument fürs Bauen im Bestand vor, die "OIB-Richtlinie 7". Diese müsse nun aber erst in den neun Bundesländern gesetzlich verankert werden und dieser Prozess dauere Jahre. "Das ist viel zu langsam."

Die beiden Architekten geben aber auch noch etwas anderes zu bedenken: Statt neue Häuser zu errichten, spare das Adaptieren bestehender Gebäude auch CO2. Hier hakt auch Hackl ein: "Das gebundene CO2 wird derzeit überhaupt nicht bewertet." Für den Bau eines Gebäudes wurde ja bereits Energie eingesetzt und es wurden Emissionen verursacht. Er plädiert dafür, das auch im Fördersystem zu berücksichtigen. Gefördert werden müsste daher idealerweise der Umbau eines Einfamilienhauses, nicht aber der Neubau.

Das "Aufs-Land-Semester"

Das Programm Rurasmus hat sich das Konzept des Auslandssemesters zum Vorbild genommen und schreibt für Studierende, die auf der Suche nach einem spannenden Thema für ihre Bachelor- oder Masterarbeit oder Studienprojekte sind, ein "Aufs-Land-Semester" aus. In der oberösterreichischen Gemeinde St. Stefan-Afiesl wird sich ab diesem Sommer ein Masterstudent mit der Frage "Zukunft Einfamilienhaus?" auseinandersetzen. Bürgermeister Alfred Mayr erwartet sich hier Projektstudien für ein paar Gebäude im Ort, die aufzeigen, wie bestehende Häuser anders genutzt beziehungsweise von mehr Menschen bewohnt werden könnten. Ihm gehe es dabei auch um Bewusstseinsbildung.

St. Stefan-Afiesl ist nahe der tschechischen Grenze. Freies Land gibt es hier genug. "Da ist es gar nicht so leicht, aus den Köpfen der Leute herauszubringen, dass es nicht unbedingt das neue Haus auf der üblichen Parzelle sein muss." Dagegen spreche die Nachhaltigkeit, sagt Mayr. Ihm ist aber auch ein lebendiger Ortskern wichtig. Deshalb wurde zum Beispiel auch nach der Schließung des Wirtshauses im Ort eine Bürgergenossenschaft gegründet, nun gebe es nicht nur weiter ein Wirtshaus, sondern auch ein Kaffeehaus, einen Veranstaltungssaal und eine Kulturbühne in dem Gebäude. Bei der Studie zu nicht mehr bewohnten Häusern oder Häusern, die baulich erweitert werden könnten, geht es dem Bürgermeister auch um mögliche Lösungen, um Wohnformen für ältere Menschen zu schaffen.

www.rurasmus.at/calls/st-stefan-afiesl/

Handwerker profitieren

"Weiterbauen, Weiternutzen, Weiterverwenden", lautet hier das Credo von Gruber. Dadurch würde auch das Handwerk massiv wiederbelebt, denn beim Umbau gebe es eben keine vorgefertigten Lösungen. Daher sei die Planung hier so wichtig. "Das ist kein Bestellen aus einem Katalog, das ist Beziehungsarbeit, um die bestehenden Bedürfnisse zu erfassen und zu berücksichtigen." Wohnten Menschen erst einmal in der an ihre aktuellen Bedürfnisse angepassten Wohneinheit, werde ihnen vielfach eine Last genommen und sie seien sehr zufrieden.

Aber dorthin zu kommen, sei oft schwierig. "Veränderung ist für viele etwas Unbekanntes, das zuerst einmal nicht vorstellbar ist, wo man sich nicht drübertraut, weil die Aufgabe zu groß ist." Das Gespräch mit dem Architekten, der Architektin helfe hier, viele mögliche Fallen auszuräumen. Wie soll der Garten künftig genutzt werden – gemeinsam oder in abgetrennten Bereichen? Ist die ältere Generation viel leicht froh, sich gar nicht mehr um den Garten kümmern zu müssen, dafür über eine schöne neue Terrasse zu verfügen? Wer wohnt unten, wer oben? Ist all das geklärt, kann das neue Raumgefüge entworfen und aus einem Einfamilienhaus ein Mehrfamilienhaus werden.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 20/2024 erschienen.