Von Autos bis Zahntechnik – ohne Mikrochips geht nichts mehr. Die Branche ist komplex, kapitalintensiv und von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung. Die EU will mit dem „European Chips Act“ die Industrie in Europa stärken und Chipknappheit in Zukunft verhindern. Ein taugliches Instrument?

Da waren sich zur Abwechslung mal die österreichischen Abgeordneten im EU-Parlament einig. In seltener Geschlossenheit stimmten alle am 11. Juli 2023 dem European Chips Act zu und beschlossen ein Milliardenförderpaket mit. Der European Chips Act soll die Chip-Industrie in der EU stärken, die Versorgungssicherheit bei Chips gewährleisten und vermehrt Produktionsstätten ansiedeln. Denn Europa hat bei diesen wichtigen Elektronikbauteilen längst seinen früheren Standortvorteil an Asien abgeben. Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, muss Europa fokussiert und strategisch agieren, das zeigt auch die aktuelle Halbleiter-Studie des österreichischen Lieferketteninstituts (ASCII).

Auch interessant:

Ein Act in drei Säulen

Als „Investitionen in die technologische Souveränität Europas“ kündigt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den European Chips Act 2021 an. Zu dieser Zeit herrscht die sogenannte Chip-Krise, die in der Automobilbranche zu Kurzarbeit, Lieferverzögerungen und stillstehender Produktion führt. Bei der Ankündigung des Acts ist die EU in Sorge wegen Lieferengpässen und den geopolitischen Spannungen um Taiwan. Man fürchtet, in einer zentralen Industrie abhängt zu werden.

Dabei soll der European Chips Act Abhilfe schaffen. Der ist in drei Säulen strukturiert. Die erste ermöglicht Investitionen in Forschung und Start-up-Förderungen, die zweite, kapitalintensivste, soll den Bau von Fabs in Europa finanzieren und in der dritten Säule wird ein Monitoringmechanismus zur Prävention von Halbleiterknappheit entworfen. 43 Milliarden sind dafür vorgesehen, wobei sich das Budget aus EU-Geldern, Geldern der Mitgliedstaaten und Eigeninvestitionen der Unternehmen zusammensetzt. Beim Act ziehen Politik, Industrie und Wissenschaft an einem Strang. Dieses Zusammenspiel veranschaulicht auch die gemeinsame Präsentation der aktuellen Halbleiter-Studie, von Wirtschaftsminister Kocher, Infineon-Chefin Herlitschka, sowie den ASCII-Vertretern Klimek und Staberhofer.

Von Sand zu Chip

Der Mikrochip hat eine immense Bedeutung in der digitalen Welt. Sowohl die Anwendungen als auch die Herstellung beeinflussen den Alltag in vielfacher Hinsicht. „Rund 50 % der globalen Wirtschaftsleistung hängt von Halbleitern ab“ so Sabine Herlitschka über die Bedeutung der Branche und betont „wenn unten die Halbleiter fehlen, stehen oben die Bänder“.

Die Industrie, die hinter diesen winzigen Produkt steckt, ist billiardenschwer und eine global-vernetzte Schlüsseltechnologie.

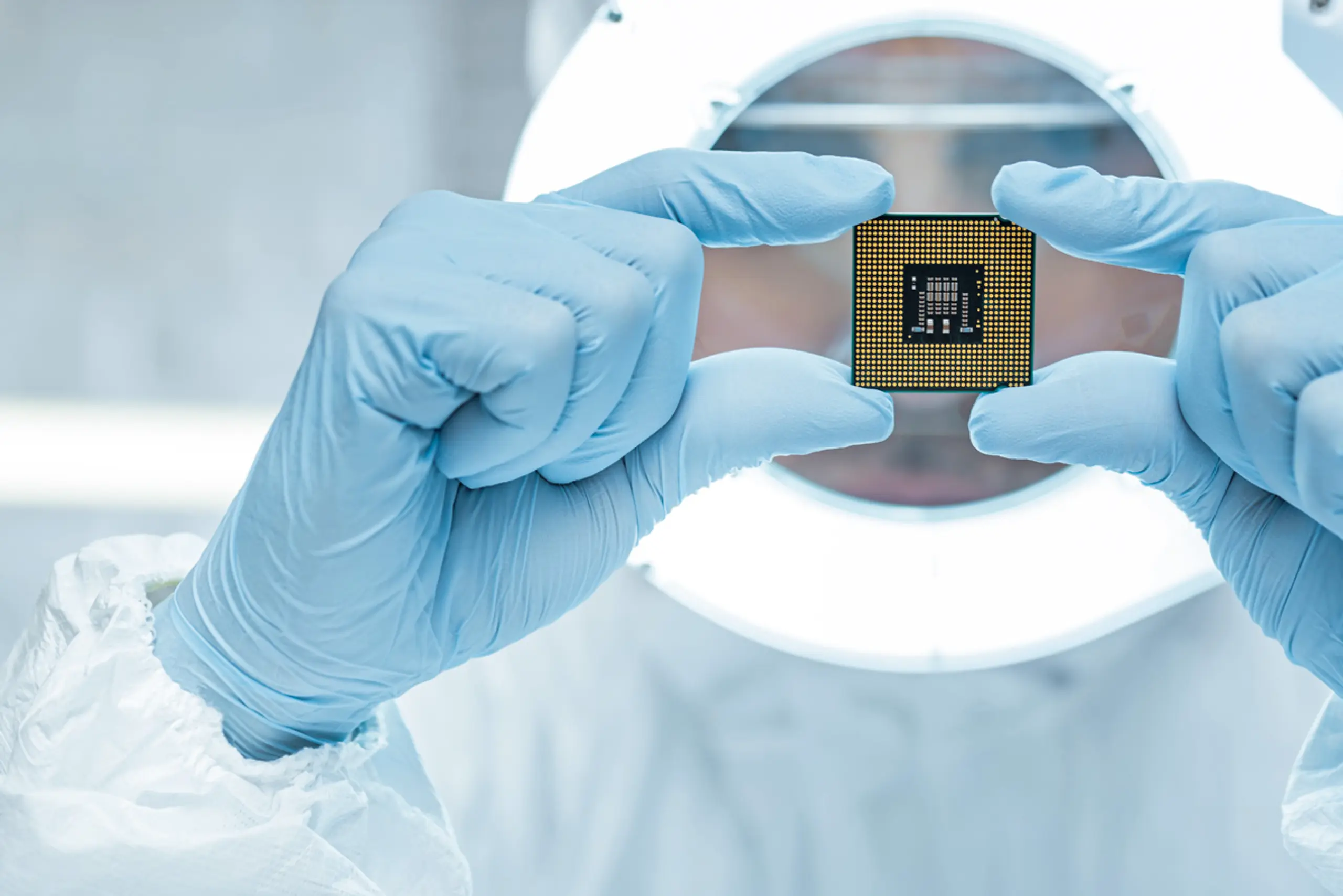

Die Herstellung eines Mikrochips erfordert etwa 1.000 Schritte und entfaltet sich von Sand, aus dem ein Wafer hergestellt wird, über Chemie, Informatik, Elektrotechnik und Physik zum fertigen Elektronikbauteil. Die Fertigung ist ein global vernetzter und diversifizierter Vorgang, Dahinter steckt ein hochkomplexes Industrie-Ökosystem aus Fabs und Foundries. Dabei ist das Wissen um die Chip-Fertigung nicht breit verteilt, sondern hochgradig spezialisiert. „Das System ist mittlerweile einfach so komplex, dass das Prozesswissen zur Fertigung eigentlich kaum noch jemand auf der Welt hat – weltweit sind das nur drei Firmen: Samsung, TSMC und Intel“, erklärt Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung.

Europa zentral, aber nicht das Zentrum

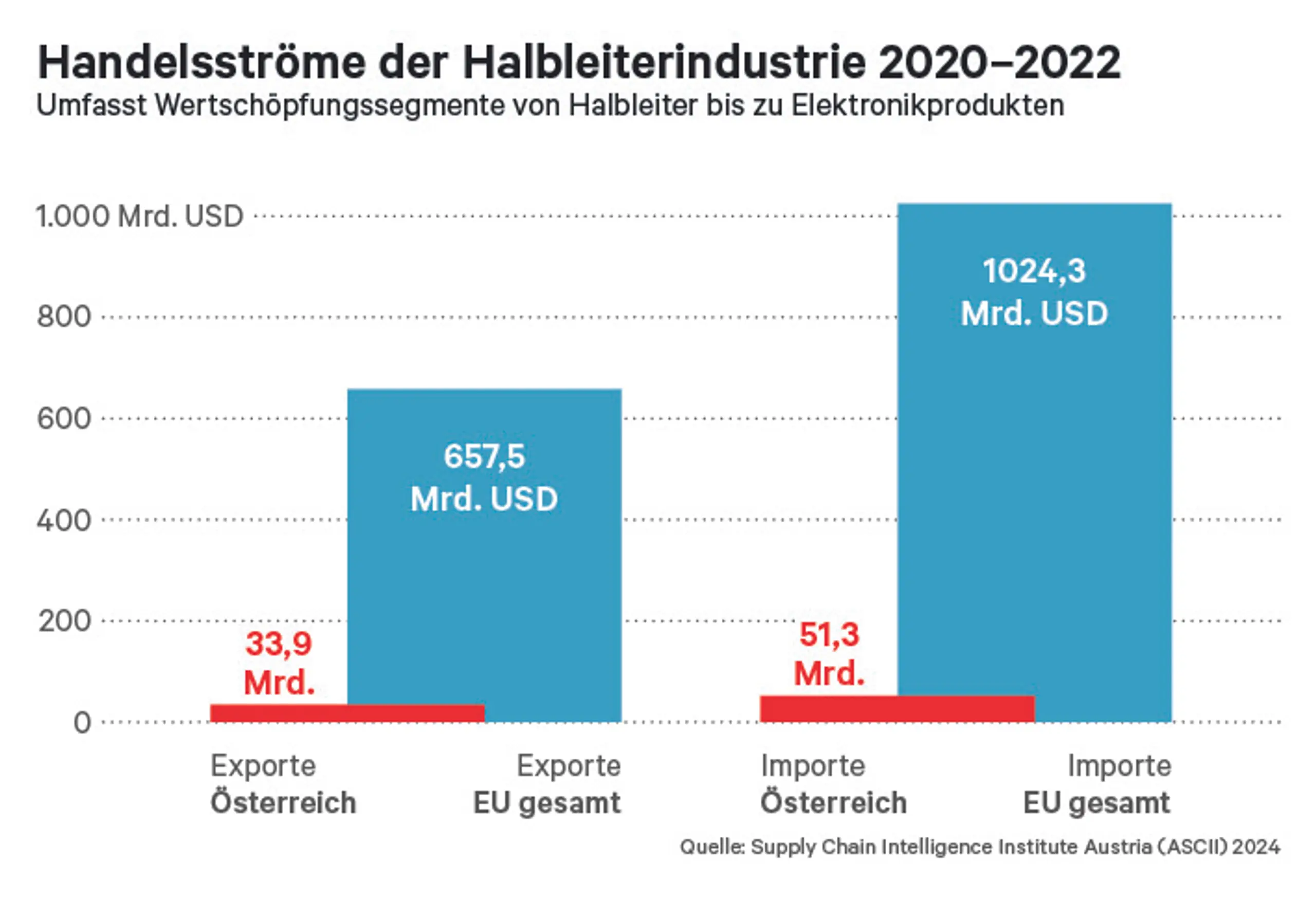

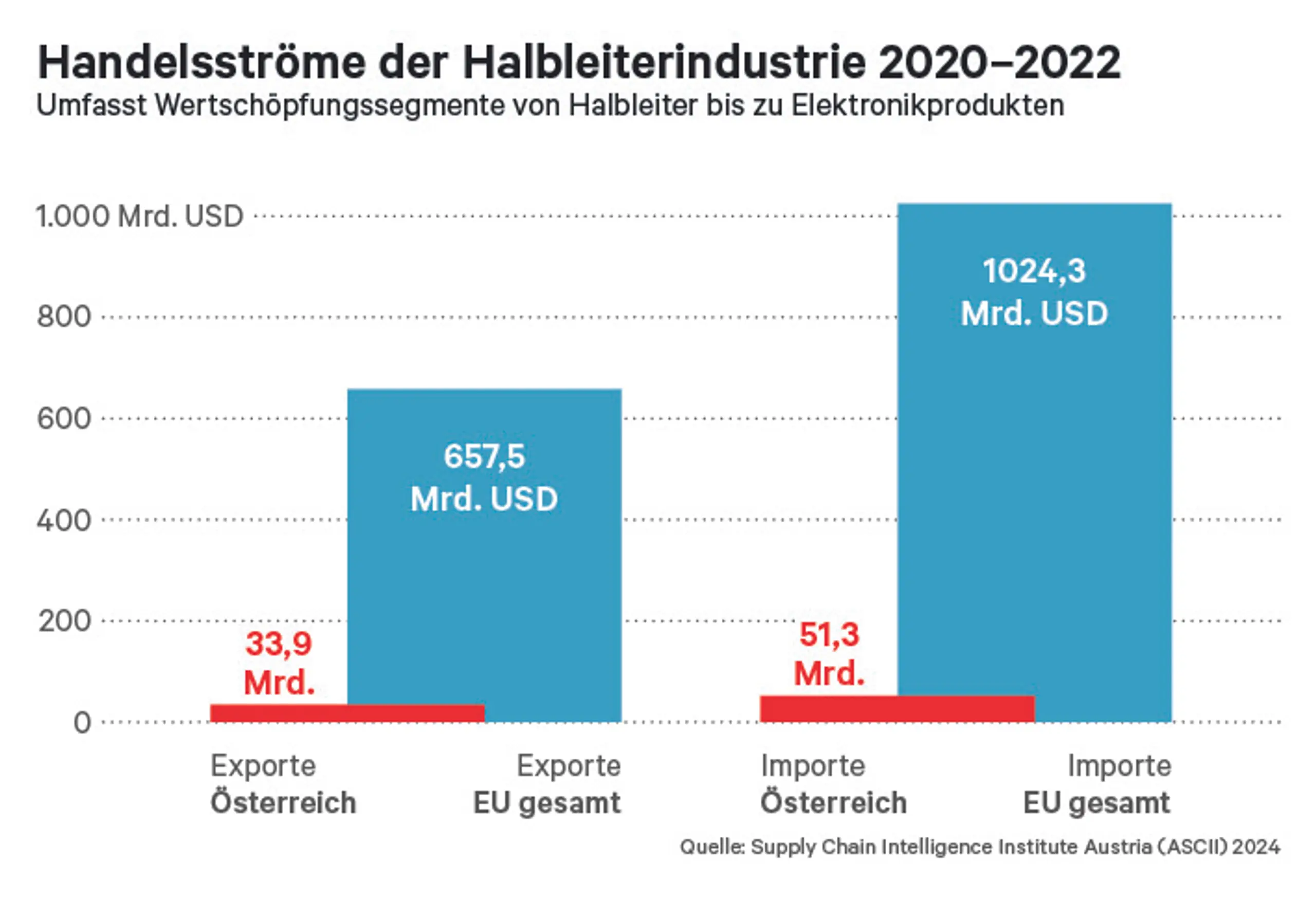

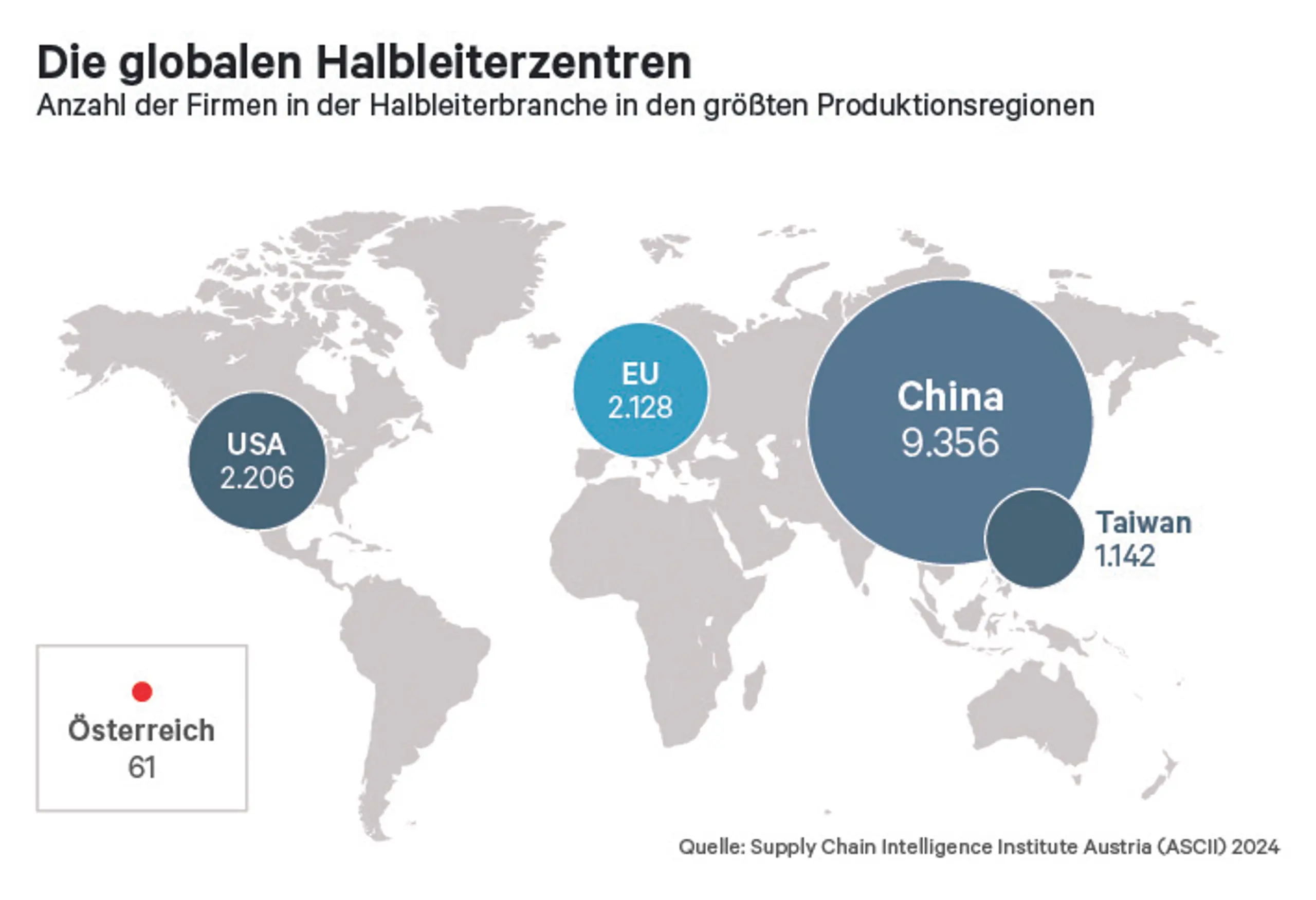

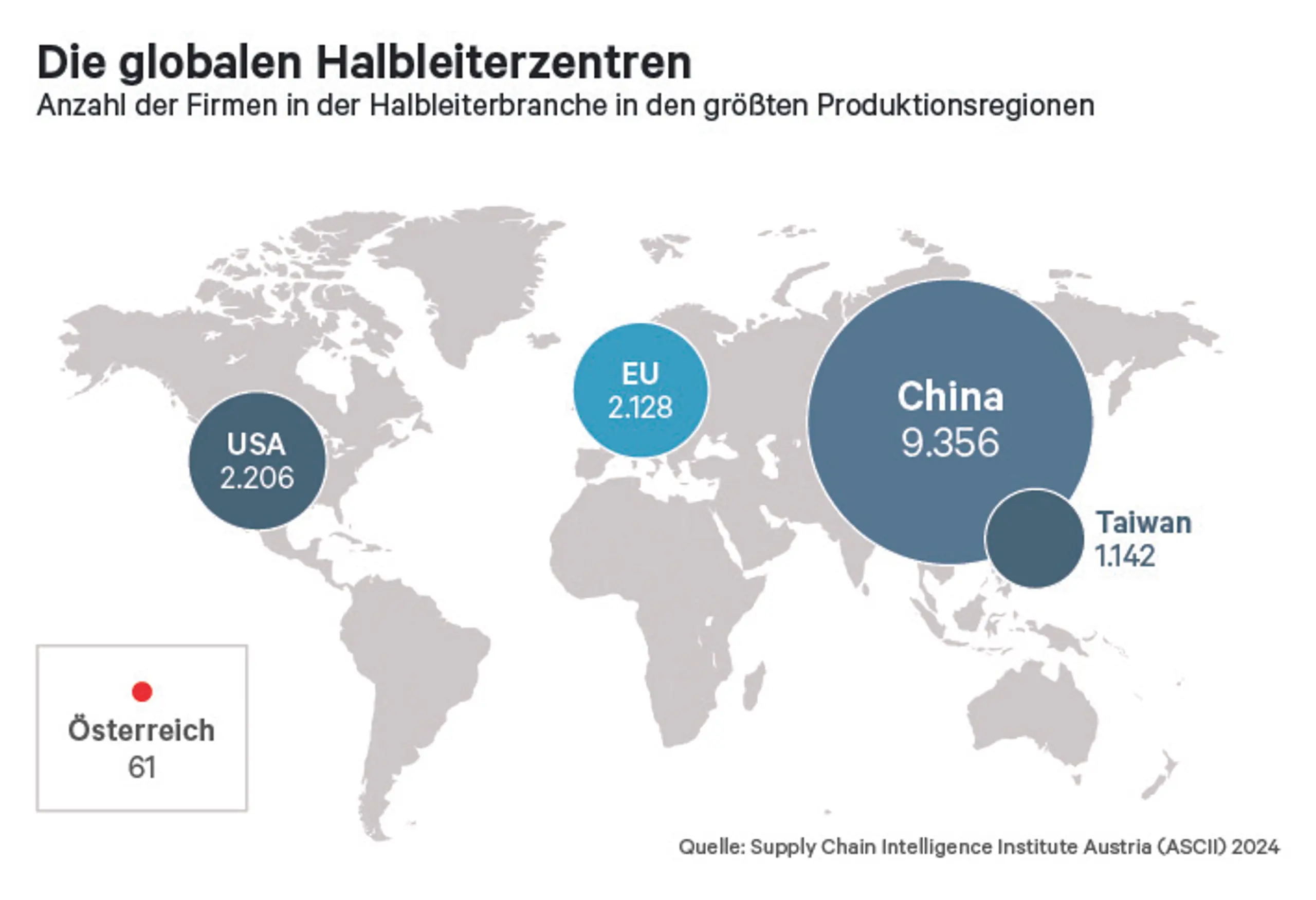

Unter den 20 größten Unternehmen weltweit haben drei ihre Zentrale in Europa, die größten werden aus den USA gesteuert. In Europa findet sich mit der Firma ASML ein zentraler Bestandteil des globalen Halbleiter-Netzwerks. Das Unternehmen stellt als einziges weltweit Lithografie-Maschinen zur Herstellung von Chips her, keine Fabrik weltweit kann also ohne eine ASML-Maschine produzieren. In Österreich sind 61 Unternehmen in dieser Branche tätig, in der EU sind es 2.128. Laut Minister Kocher sei Österreich ganz vorne bei unternehmerischen Forschungs- und Entwicklungsausgaben und pro Kopf gerechnet sogar auf Platz 1. Die wachsende Nachfrage nach Elektronik in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder Automobilindustrie treibt die Entwicklung von immer leistungsfähigeren Chips voran. Gleichzeitig ist die Fertigung der Chips auf einige große Fertigungsstätten ausgelagert, die vermehrt in Asien angesiedelt sind.

Fabriken um Milliarden

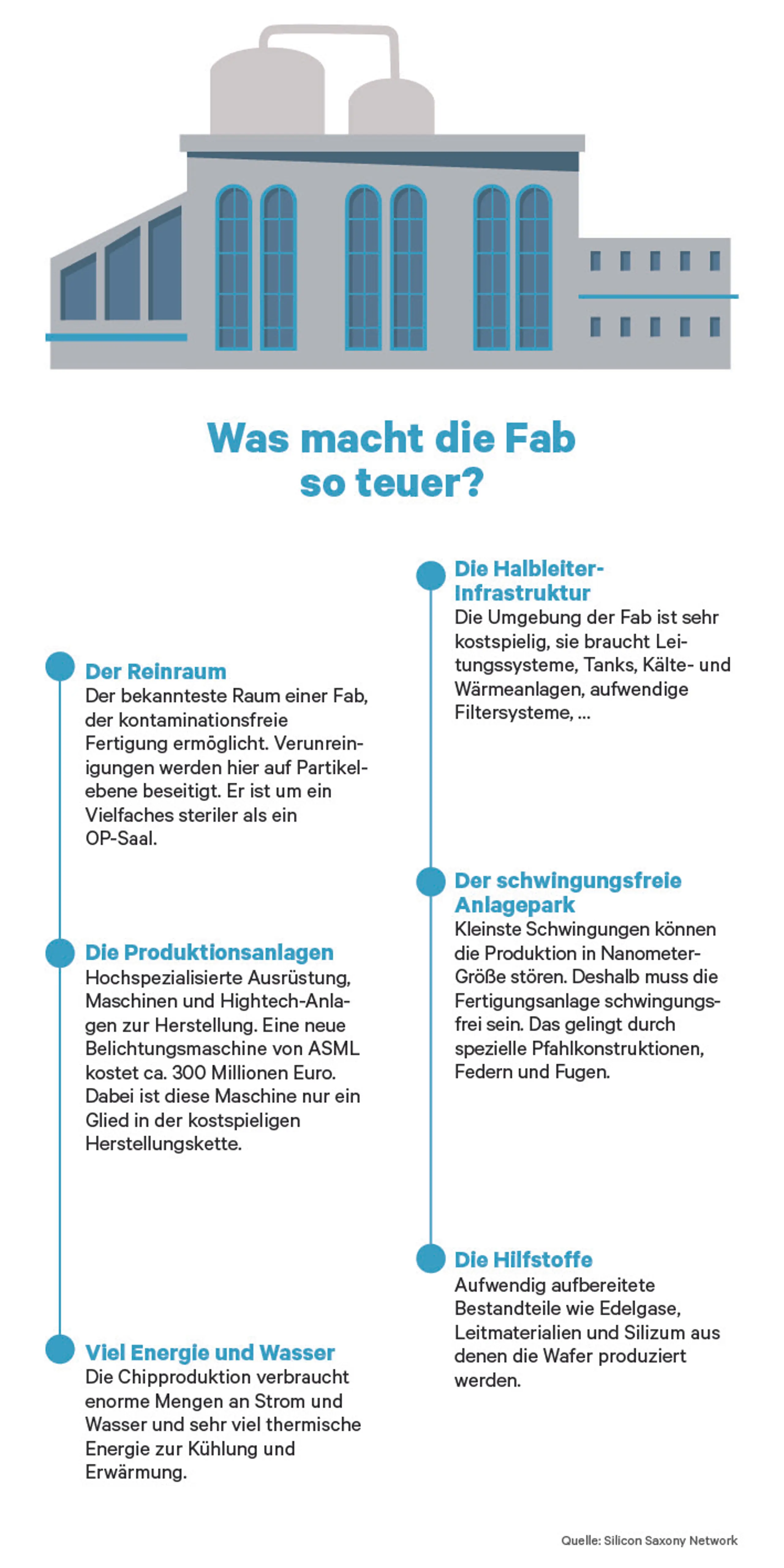

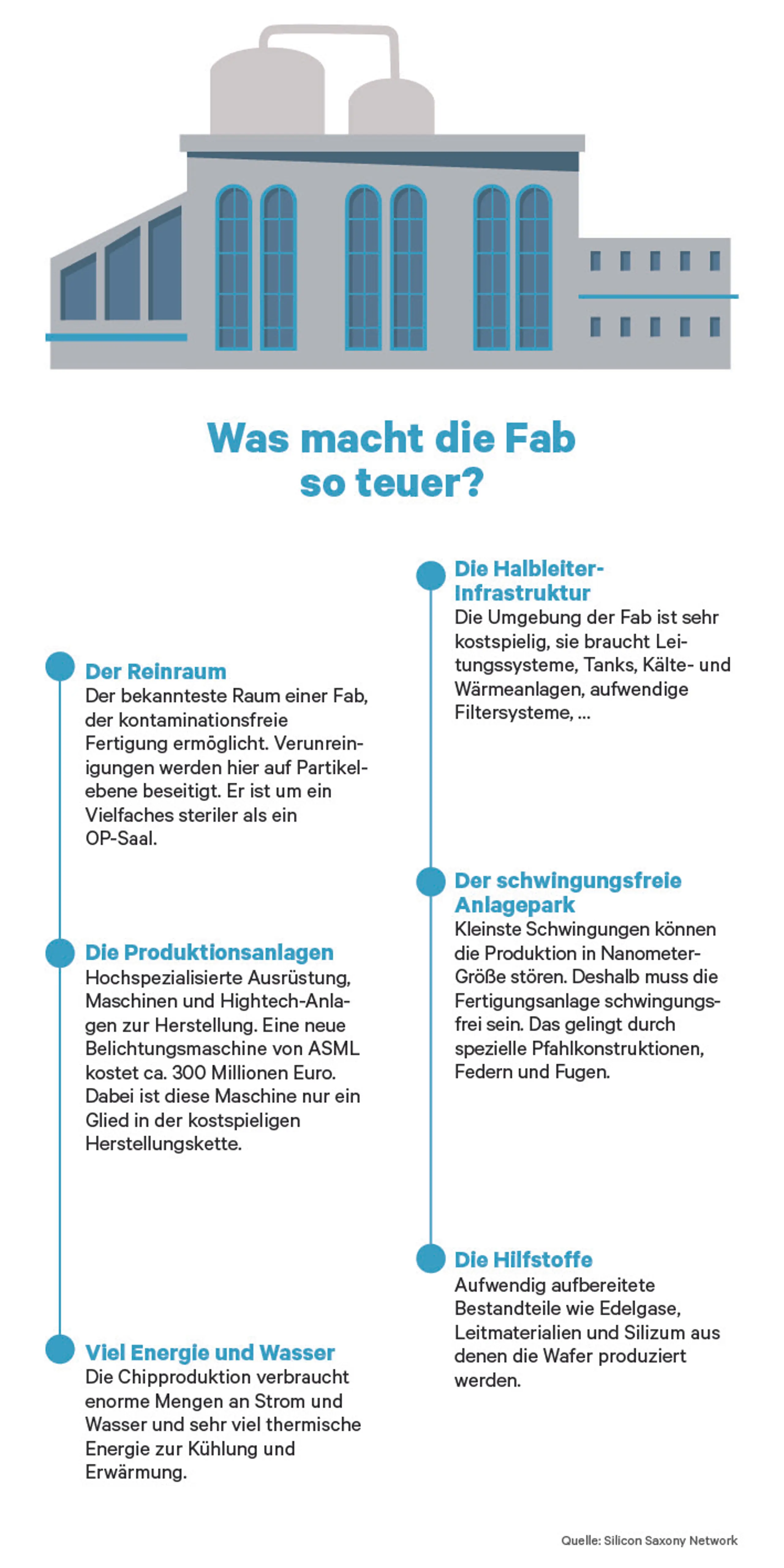

Beim European Chips Act geht es vorrangig darum, Fertigungsfabriken wieder vermehrt in Europa anzusiedeln. Das ist allerdings leichter angekündigt, als auch tatsächlich getan, denn eine Fab braucht eine spezielle Bauweise und mehrere Jahre Bauzeit. Die Kosten einer Fertigungsanlage bewegen sich in Milliardenhöhe, einzelne Maschinen kosten 100 Millionen Euro. Ein Beispiel zur Veranschaulichung der Dimensionen ist das Intel Werk in Magdeburg, das mit 27 Milliarden Baukosten beziffert wird, davon bezuschusst Deutschland im Rahmen des European Chips Acts in etwa zehn Milliarden Euro. Für Österreich hat Minister Kocher eine Bezuschussung von drei Milliarden Euro angekündigt.

Chip ist nicht gleich Chip

Chip ist nicht gleich Chip, denn die Anforderungen unterscheiden sich je nach Endprodukt, in dem sie verwendet werden sollen. So braucht die Automobilindustrie leistungsfähige, temperaturresistente Chips, deren Größe weniger von Bedeutung ist, als es zum Beispiel in Smartphones der Fall ist. Diese brauchen winzige Chip mit viel Rechenleistung auf 5 Nanometer. Für die Herstellung bedeuten unterschiedliche Anwendungen andere Prozesse, was die Diversifizierung in den Fertigungsfabriken wiederum erhöht.

Bei der Betrachtung des Chips Acts gilt es daher auch zu fragen, welche Art von Chips in Europa hergestellt werden sollen. Sinnvoll findet Kleinhans Förderungen dann, wenn sie in Chips-Produkte fließen, die in Europa weiterverarbeitet werden. Gerade die hier ansässige Automobilindustrie hat einen großen Bedarf an Mikrochips, der wachsen wird. Automobilhalbleiter sollen einen Umsatz von 143 Milliarden Dollar bis 2029 erzielen. Laut Prognosen werden künftig bis zu 3.000 Chips pro Fahrzeug verbaut. Diese Art von Chips in Europa verstärkt zu produzieren, hält der Experte für sinnvoll, anders sieht er hingegen die Produktion von Chips, die zum Beispiel in Smartphones integriert werden. „Es gibt aktuell kaum europäische Abnehmer für 5-Nanometer-Chips, wir haben schließlich kein Apple in Europa. Da stellt sich schon die Frage, gibt es dafür genügend Kunden und wird es diese in Zukunft geben?“, gibt der Halbleiter-Experte zu bedenken. Auch Sabine Herlitschka betont Fokussierung und sieht im Chips Act die Möglichkeit, „Europas vorhandene Stärken zu stärken“, dabei „gezielt Ansiedelungen der Branche zu forcieren und Lücken in der Wertschöpfungskette dort zu schließen, wo wir das auch können“, sagt die Infineon-Chefin am Rande der ASCII-Studienpräsentation.

© News

Nicht unabhängig, aber unabhängiger

Im Halbleitermarkt liegt der Anteil Europas an der weltweiten Produktion unter zehn Prozent. Der Verbrauch Europas ist allerdings doppelt so hoch. Mit dem European Chips Act soll sich die Produktion auf 20 Prozent steigern. Die größten Hersteller finden sich derzeit in Asien, und hier vor allem in Taiwan. Die Insel ist Standort großer Unternehmen, das Chip-Ökosystem dort ist gut entwickelt. Um Firmen dazu zu bewegen, sich für ihre Fertigung einen Standort außerhalb dieser Region zu suchen, muss Europa die Ansiedelung fördern. „Ohne Subventionen wird es keine Fertigung in Europa geben, denn für jeden Produzent ist es naheliegender, seine Fabs in Asien zu bauen. Wenn man sich Chip-Fertigung nach Europa holen möchte, dann muss der Staat eine Firma locken und dafür ordentlich Geld auf den Tisch legen“, erklärt Kleinhans.

Dabei geht es beim Chips Act nicht um Unabhängigkeit Europas im globalen Markt, denn diese sei in der hochdiversifizierten Branche gar nicht zu erreichen. Die Fertigung ist so global vernetzt, dass keine Region der Welt allein in diesem Markt agieren kann. Deutlich macht das der Wirtschaftsminister „Die Abhängigkeiten gibt es und die wird man auch nicht wegbringen, das wäre illusorisch“, befindet Kocher. Der grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz stimmte dem Chips Act zu und pocht auf Verringerung der Abhängigkeit als oberstes Ziel „Das geht mit geostrategischer Unsicherheit einher, China droht Taiwan regelmäßig mit einer Invasion. Es gibt hier also nicht nur ein wirtschaftliches Argument, warum wir mehr Chips nach Europa holen sollen, sondern auch ein geostrategisches“, erklärt Waitz.

© News

© News

Operation unter falscher Flagge

Was die Fertigung von Halbleitern betrifft, geriet Europa also global ins Hintertreffen. Das zeigte sich in jüngerer Vergangenheit, als die Fließbänder europäischer Automobilhersteller stehen blieben, weil Chips fehlten. Europa will daher seine eigene Chip-Fertigung stärken. Dieses Argumentation widerspricht der Experte Kleinhans allerdings, er sagt: „Wir wissen, dass die Chip-Knappheit nicht durch mangelnde Fertigung verursacht wurde, sondern viel mehr mit Fehlern im Bestellsystem der Automobilhersteller zu tun hatte“, so Kleinhans. Denn aufgrund schwacher Wirtschaftsprognosen durch die Corona-Lockdowns stornierten die europäischen Automobilhersteller ihre Halbleiter-Bestellungen im Frühjahr 2020. Die Nachfrage erholte sich schneller als erwartet und die Chips wurden in der Automobilindustrie bald doch gebraucht. In Asien hatte man sich zu diesem Zeitpunkt aber schon neuen Kunden zugewandt, die Produktion war wegen Chips für Spielekonsolen und neue Fernseher ausgelastet. Die Folge in der Automobilbranche: stillstehende Produktionsbänder aufgrund von Halbleitermangel.

Der Verlust der Branche wird in Milliardenhöhe beziffert und gilt als Anschub für den European Chips Act. Für Kleinhans ist dieser aber unter falscher Flagge kommuniziert. „Wenn wir in Europa 2020 mehr Fabs gehabt hätten, hätte das genau gar nichts an der Versorgungsproblematik mit Chips in der Autobranche geändert“, so der Experte. Demnach wäre der Chips Act eine Entscheidung, die eher strategisch-geopolitisch als wirtschaftlich begründbar ist.

Der Ausblick

Knapp ein Jahr ist der European Chips Act alt und erste Spatenstiche für Fertigungsstätten sind erfolgt. Als Maßnahme zur Stabilisierung der Chipversorgung kann er funktionieren, wenn die Produkte der Fertigung an den europäischen Bedarf angepasst ist. Sein Erfolg hängt allerdings davon ab, ob es gelingt, ihn auf die Stärken der europäischen Industrie zu fokussieren und dabei den Anschluss an die globale Marktdynamik nicht zu verlieren.

Interview: „Die Halbleiterindustrie ist hochattraktiv“

Zur Person: Stefan Rohringer ist Leiter des Infineon-Entwicklungszentrums in Graz. Der studierte Informatiker beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Halbleiterentwicklungen.

© beigestelltNews: Immer mehr Transistoren auf immer kleinerem Platz, diese Entwicklung kommt an physikalische Grenzen. Wo stehen jetzt Innovationen an?

Stefan Rohringer: Eine ist jene der „neuen Halbleitermaterialien“, wobei mit neu hier der erstmalige Einsatz von bestimmten chemischen Verbindungen gemeint ist. Das sind Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Diese sind interessant für die Stromwandlung, weil sie im Sinne der Energieeffizienz noch einmal eine nächste Generation von „Energiesparchips“ möglich machen. Sie können auf der gleichen Größe eines Chips mehr Strom besser wandeln. Das bringt mehr Leistung, weniger Stromverbrauch, kleinere Baugrößen. So ist das Ladegerät dann nur noch ein Drittel so groß wie vorher.

Damit arbeitet man also in Kärnten bereits. An welcher Entwicklung wird gerade geforscht?

Große Forschungsprojekte laufen zum Thema Galliumnitrid oder auch zur künstlichen Intelligenz, die wir in der Fertigung nutzen, um Prozesse zu verbessern. Wir generieren während der Fertigung unglaublich viele Daten in jedem einzelnen Prozessschritt. In diesen Daten stecken viele Informationen, die wir in der Effizienzsteigerung nutzen. Da können wir noch unglaublich viel rausholen.

Infineon-Chipfabrik für Leistungselektronik am Standort Villach

© beigestelltStellt sich hier auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit solcher Fertigung in Europa bzw. Österreich?

Europa hat ganz große Stärken, ist sich vielleicht dessen nicht immer so bewusst oder trägt es auch nicht so laut vor sich her. Auf diese Stärken können wir aufbauen. Wir sind in Mitteleuropa, ein Hochlohnland, aber ein sehr innovatives Land. Wir sind hier vorne mit dabei in den Bereichen Sensorik, Leistungselektronik oder Materialforschung, neue Systeme zu entwickeln und Prozessschritte zu optimieren. Das ist ganz klar ein wirtschaftliches Thema. Die Fertigung ist ein hochkomplexer Ablauf von bis zu 1.000 Prozessschritten hintereinander. Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der Effizienz dieses Gesamtsystems. Da ist das Team in der Fertigung bei der Prozessführung massiv gefordert und erarbeitet permanent ganz, ganz beeindruckende Dinge.

Der EU Chips Act will die europäische Souveränität stärken. Ein realistisches Unterfangen?

Das ursprüngliche Ziel, komplett unabhängig werden zu können, das wird nicht machbar sein. Die Branche ist dazu zu global vernetzt und jede Region hat ihre Spitzenpositionen, die die anderen wiederum brauchen. Nach heutigem Stand wird es meiner Einschätzung nach keine Region geben, die sagen kann: „Ich mache das in Zukunft komplett allein.“

Für welche Spitzenposition ist Villach bekannt?

Beim Thema Leistungselektronik und Dünnwafer – also die Halbleiterscheiben der Chips – sehr dünn herzustellen. Strom wandert nämlich durch das Material und je weniger Weg er durchwandert, desto geringer ist der Widerstand. Das wiederum bedeutet mehr Energieeffizienz.

Eine Herausforderung ist der Fachkräftemangel, wie steuern Sie hier gegen?

Leicht ist es nicht. Wir in der Entwicklung profitieren davon, dass wir in vielen Bereichen eine technologische Spitzenposition haben. Daher gelingt uns die Anwerbung, weil Leute sagen: Ich will hier bei den „neuen Halbleitermaterialien“ unbedingt mitforschen. Aber die Anwerbung ist ein großer Aufwand. Wir kooperieren hier mit Universitäten und versuchen, Menschen klar zu machen: Die Halbleiterindustrie ist eine Schlüsseltechnologie, hier sind gute Jobs mit Sinn-und Zukunftsbezug, und sie ist hochattraktiv.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 23/2024 erschienen.