Der britischen Wirtschaft ging es schon mal besser. Liegt das nur am Brexit? Und gibt es einen Weg zurück in die EU? Eine Bestandsaufnahme

Rishi Sunak hat die Notbremse gezogen. Etwas, das Politiker gar nicht gerne tun - schon gar nicht, wenn es um eines der größten Infrastrukturprojekte des Vereinigten Königreichs geht: 33 Milliarden Pfund hätte der Bau der Schnellzugstrecke HS2 (High Speed Rail) von London in den Norden Englands kosten sollen. Doch es wären eher an die 100 Milliarden geworden, außerdem konnte der Zeitplan nicht eingehalten werden. Daher hat der britische Premier angekündigt, die Züge nur bis Birmingham fahren zu lassen. Das Geld soll stattdessen in kleinere Projekte gesteckt werden. Vollbremsung statt Volldampf: Ausgerechnet das Mutterland der Eisenbahn muss zurückstecken - ist das typisch für den Zustand der britischen Wirtschaft, ja des ganzen Landes? An zynischen Bemerkungen über die Auswirkungen des Brexit auf das Vereinigte Königreich (bestehend aus England, Schottland, Wales und Nordirland) mangelte es im Rest von Europa in den vergangenen Monaten ja nicht. Doch wie ist es wirklich um jene Wirtschaft bestellt, von der im 18. Jahrhundert die Industrielle Revolution ausging und die dank globaler Vernetzung und mit London als Finanzzentrum noch immer die fünftstärkste der Welt ist?

Tatsächlich ist die wirtschaftliche Lage der Briten alles andere als rosig, die nackten Zahlen sind ernüchternd:

Die Inflation bleibt hoch: Im Dezember war sie mit 4,0 Prozent weiterhin hoch, nachdem es im November einen schwachen Rückgang gegeben hatte. Zwischen September 22 und März 23 gab es sogar jedes Mal zweistellige Raten. Das ist einer der Gründe, weshalb viele Briten die Lebenshaltungskosten kaum noch stemmen können.

Im zweiten Quartal ist die Wirtschaft um bescheidene 0,2 Prozent gewachsen, die Arbeitslosenquote ist leicht auf 4,3 Prozent gestiegen.

Jüngste Zahlen zeigen zwar einerseits, dass sich die britische Wirtschaft etwa im Vergleich zu Deutschland seit der Covid-Pandemie gar nicht so schlecht entwickelt hat: Entgegen früherer Berechnungen war das Land nicht Schlusslicht unter den G7-Volkswirtschaften. Doch andererseits sind die Aussichten nicht rosig: Die Gefahr einer "milden Rezession" sei noch nicht gebannt, warnen Experten - angesichts der jüngsten Krisenherde wie in Israel könnte sich das Problem verschärfen.

Zum ersten Mal seit den 1960ern ist die Verschuldung auf dem Niveau der nationalen Wirtschaftsleistung: Seit 2000 muss der Staat immer mehr Kredite aufnehmen, inzwischen liegt die Verschuldung bei 2,6 Billionen Pfund. Angesichts steigender Zinsen wird die Rückzahlung immer schwieriger. Das wiederum könnte noch im Laufe des Jahres dazu führen, dass das Vereinigte Königreich das derzeit zweithöchste Kreditrating von "AA" verlieren könnte. Die Ratingagentur S&P hat zuletzt davor gewarnt, dass die britische Wirtschaft auch 2024 damit ringen werde, die Folgen hoher Inflation und restriktiver Geldpolitik zu dämpfen.

Unsicherheit herrscht auf dem Immobilienmarkt: Die Zinsen dürften auf absehbare Zeit hoch bleiben (Leitzins der Bank of England derzeit: 5,25 Prozent), was einerseits Privathaushalten mit Darlehen zu schaffen macht, andererseits zu sinkenden Preisen führt. Gemeinsam mit mangelnder Bereitschaft der Banken, überhaupt Wohndarlehen zu vergeben, setzt das dem Markt zu - von Luxusprojekten in London mal abgesehen, die aber eher für ausländische Investoren gedacht sind.

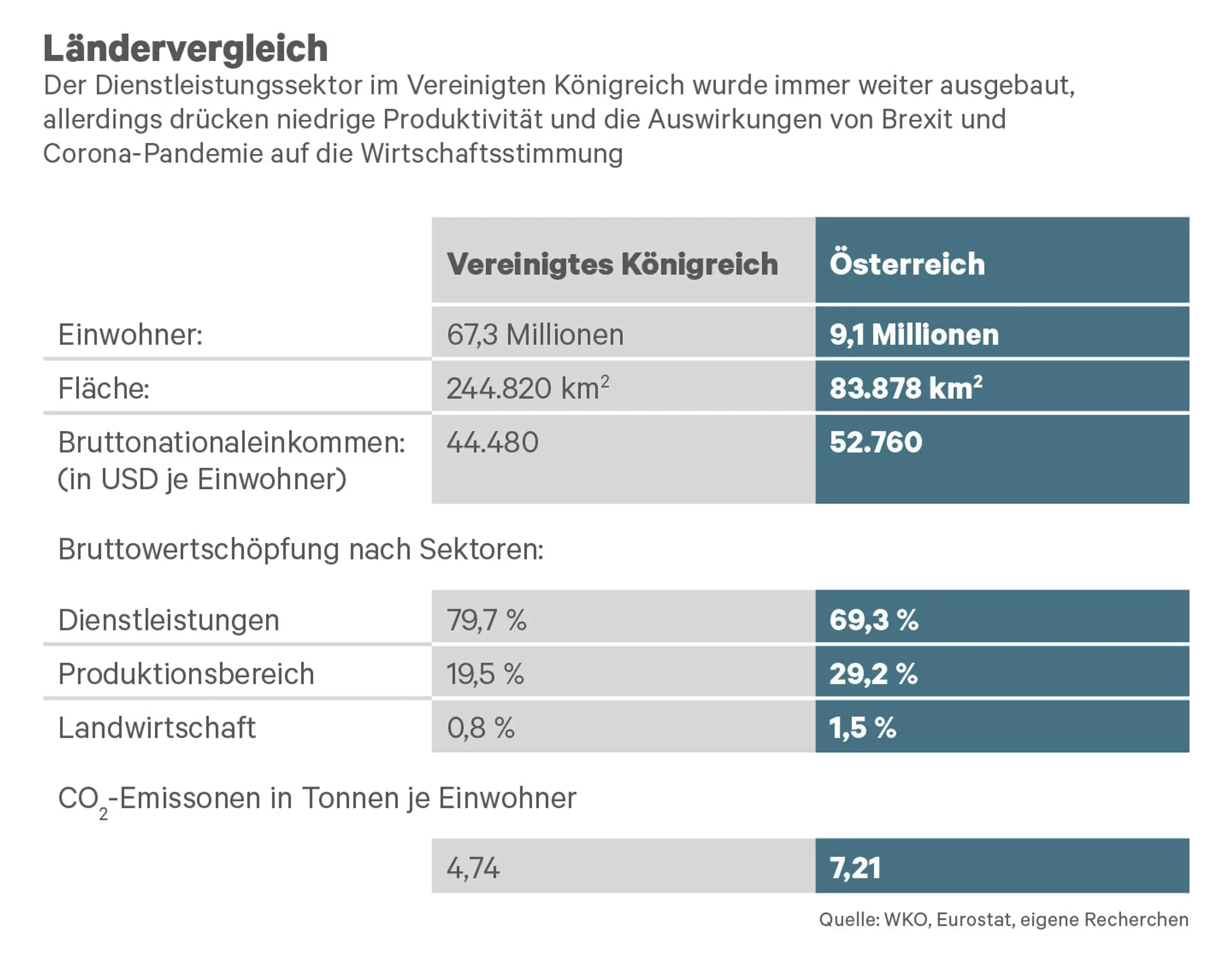

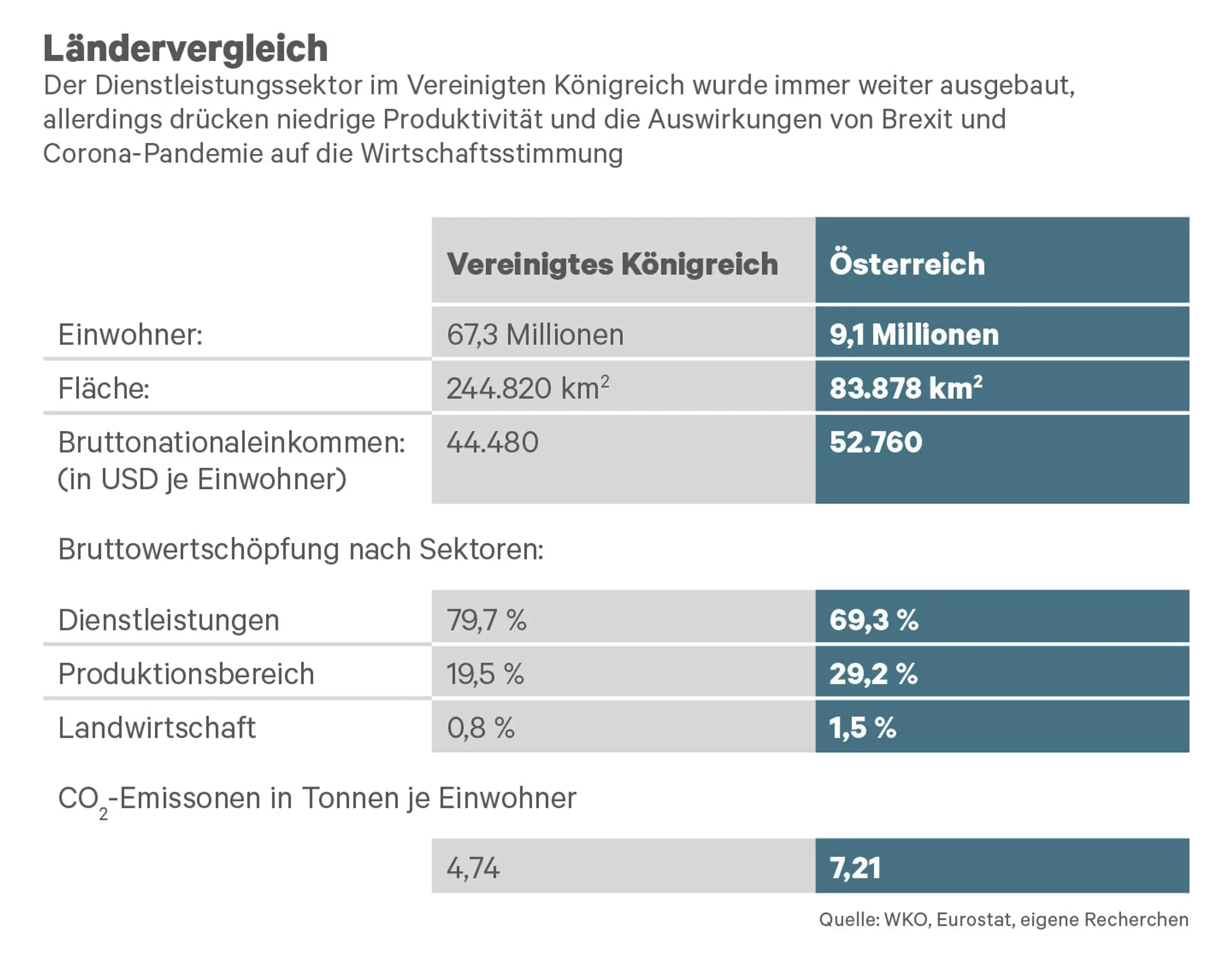

Christian Kesberg, Außenhandelsdelegierter der Wirtschaftskammer in London, konstatiert nüchtern: "Wirtschaftlich geht es den Briten gerade nicht so gut." Immerhin sei die jüngste Entwicklung etwas positiver als befürchtet. Die britische Wirtschaft sei eine Art Krisen-Hamburger, meint Kesberg: "In der Mitte gibt es eine Wirtschaftskrise wie bei uns, mit Inflation und hohen Energiepreisen." Unten gäbe es Strukturprobleme, unter anderem ein unterfinanziertes Gesundheitswesen und einen Produktivitätsrückstand gegenüber europäischen Mitbewerbern. "Und obendrauf kommen noch die Wehen des Brexit, unter anderen rückläufige Ausfuhren in die EU." Dass zum Brexit gleich noch die Pandemie und der Ukraine-Krieg dazukamen, hat nicht geholfen.

Typisch europäische Probleme

Der Österreicher Harald Loeffler ist seit 30 Jahren als Anwalt in England tätig und hat für die Kanzlei DAC Beachcroft eine deutschsprachige Abteilung aufgebaut; zudem ist er seit 2016 als Honorarkonsul in Manchester für Yorkshire zuständig. "Ich habe den Eindruck, dass die britische Wirtschaft mit den gleichen Problemen wie jene im EU-Raum konfrontiert ist, etwa Inflation und Facharbeitermangel." Der Brexit sei ein zusätzlicher Faktor, der unter anderem für Handelshindernisse sorge. "So gibt es für österreichische Gesellschaften nun die Visaproblematik und andere zusätzliche Kosten." Betroffen von den neuen Hürden seien vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen.

Auch innenpolitisch wankte die Großmacht in den vergangenen Jahren von einem Debakel zum nächsten: Rishi Sunak von den Torys ist schon der fünfte Premierminister in den letzten sieben Jahren; nach den verhaltensoriginellen Auftritten von Boris Johnson und den berühmt-berüchtigten 49 Tagen von Liz Truss ist es im Moment immerhin vergleichsweise ruhig. Doch die politische Instabilität führt zu Entscheidungen, die mehr das kurzfristige Wählerverhalten als eine langfristige Neuausrichtung zur Folge haben. Labour-Chef Keir Starmer darf sich schon auf die Wahl freuen, selbst wenn gerade die derzeitige Siegesstimmung der Opposition rasch verfliegen könnte.

Populistische Ansagen sind jedenfalls auch im Vereinigten Königreich auf dem Vormarsch, das doch traditionell für scharfe, aber faire Diskussionen - siehe die emotionalen Debatten im House of Commons - bekannt ist. Doch die Wirtschaftslage führt zum Dilemma: Ausgerechnet jetzt müsste die britische Regierung Geld in die Hand nehmen zur Beseitigung struktureller Probleme, für Bildung und im Gesundheitswesen. Vor allem Letzteres ist nicht nur für wahlkämpfende Politiker ein Thema: Die staatliche Gesundheitsversorgung, als NHS (National Health Service) bezeichnet, bereitet der Bevölkerung zunehmend Kopfschmerzen. Ein vor Kurzem veröffentlichter Report des IPPR (Institute for Public Policy Research) zeigt, dass das Land bei den Überlebensraten bei Krebserkrankungen und bei der Demenzvorsorge hinter andere europäische Länder zurückfällt. Im letzten Jahrzehnt hätten 240.000 Todesfälle vermieden werden können, wenn man in der Gesundheitsvorsorge auf dem Niveau vergleichbarer Länder wäre.

NHS im Dauerstress

Die Deutsche Kristina Spratt lebt seit 15 Jahren in England, sie war wegen der Liebe ausgewandert, ihr Mann ist im Finanzsektor beschäftigt. Heute arbeitet Spratt als Hebamme in London. "Ich war erschrocken, als ich erkannt habe, wie NHS funktioniert." Wenn man über Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen in Österreich oder Deutschland berichte, könne sie nur lachen. Die Grundversorgung passe zwar, aber "für den täglichen Bedarf schaut man schön aus der Wäsche", erzählt sie. So könne man sich nicht aussuchen, welchen Spezialisten man aufsuchen darf - das entscheidet der praktische Arzt. Wenn man umzieht, müsse man sich bei einem GP (General Practitioner) sozusagen bewerben, der dann stets die erste Anlaufstelle ist. "Auch in der Geburtshilfe ist es traurig, wie Frauen versorgt werden." Das ganze System müsste ihrer Meinung nach überarbeitet werden, so fehle es an der Motivation bei Ärzten: "Es braucht mehr Wettbewerb, jetzt bekommen Ärzte gleich viel Geld, egal, ob sie einen oder 20 Patienten behandeln." Seit dem Brexit habe sich im Gesundheitswesen nicht allzu viel verändert, allerdings fehle es bisweilen am Personal - aber das ist in anderen europäischen Ländern ja auch nicht anders. Sehr wohl anders ist aber die Tatsache, dass das NHS nach Ansicht vieler Experten am Rande eines Kollaps steht: Mehr als sieben Millionen Menschen warten Schätzungen zufolge auf dringend benötigte medizinische Unterstützung; aus großen Spitälern kommen Berichte von Patienten, die oft mehr als 24 Stunden auf notwendige Behandlungen warten, nicht zuletzt bei psychischen Erkrankungen. Nun rächen sich auch die Fehler der Vergangenheit, als ausgerechnet im Gesundheitswesen gespart wurde, auch in besseren Zeiten.

Vom Symbol zum Skandal

Das British Museum in London gilt als eines der besten der Welt und als Symbol für große Tradition und bleibende Stärke des Vereinigten Königreichs. Ein Symbol, das nun Kratzer bekommen hat - und prompt eine neue, wenig schmeichelhafte Bedeutung erhält: Heute sei es ein "Symbol der Verwesung", das dem einstmals großen Land zusetzt, meinte ein Kommentator in der "Mail on Sunday". Der Hintergrund: Rund 2.000 Artefakte wurden in den vergangenen Jahren systematisch dem Museum entwendet und auf Flohmärkten und über das Internet verkauft. Mehr als acht Millionen Gegenstände aus aller Welt waren in den vergangenen knapp 300 Jahren von dem Museum gesammelt worden, von denen gerade mal 80.000 überhaupt ausgestellt wurden. Offenbar hatten Insider systematisch Teile dieses Kulturschatzes geplündert - und die Verantwortlichen hatten Hinweise ebenso systematisch geleugnet oder überdeckt. Museumsdirektor Hartwig Fischer, ein Deutscher, musste zurücktreten. Der Skandal überdeckt nun die positive Entwicklung, die mindestens ebenso typisch für das Land ist: Das British Museum hatte sich unverblümt heiklen Themen wie Kolonialisierung, Rassismus und Sklaverei gestellt.

Aus Brexit wurde Bregret

Was aber hat das alles mit dem Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU im Jänner 2020 zu tun? Aus Brexit wurde inzwischen Bregret: Die Wortschöpfung aus Brexit und "regret" (Bedauern) soll ausdrücken, dass die Briten inzwischen den EU-Austritt bereuen. Berichte über Lkw-Staus an den Grenzen, leere Supermarktregale und die stagnierende Wirtschaft unterstreichen das. Das hat einerseits mit einer gewissen Schadenfreue nach dem Brexit zu tun - und andererseits damit, dass das Land in Österreich viel Aufmerksamkeit bekommt, glaubt Christian Kesberg. Österreich sei so besorgt, weil ihr Land innerhalb der EU eine pragmatische, praktische und liberale Position vertreten habe, ergänzt Lindsay Skoll, britische Botschafterin in Wien (siehe Interview weiter unten).

Hat der Brexit zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt? Für Anwalt Loeffler ist das Thema nach wie vor aufgeladen - und gehe quer durch die Parteien. "Die Einstellung zum Thema ist stärker verankert als die Bindung an eine Partei", glaubt er. Erstaunlicherweise dürfte es im Wahlkampf für die nächste Wahl - derzeit für Jänner 2025 angesetzt, aber früher denkbar - weniger wichtig sein. Typisch britisch: Der Brexit ist Tatsache, nun gilt es, sich anderen Problemen zu stellen. Eine Einstellung, die angesichts der Herausforderungen durchaus Sinn macht.

Apropos Geschichte: Wie sieht es eigentlich mit der Monarchie aus? Der neue König sieht sich großen Herausforderungen gegenüber: Charles III. hat sich im zarten Alter von 74 Jahren nicht nur um Problemfälle in der eigenen Familie zu kümmern, sondern auch um eine Strategie, wie diese Institution die nächsten Jahre und Jahrzehnte überleben soll. Die Angelegenheiten von Prinz Andrew, der nach seiner Verwicklung in den Epstein-Fall aus der Öffentlichkeit ferngehalten wird, und von Prinz Harry mit seinen Netflix-Dokus, sind vernachlässigbar im Vergleich zur instabilen öffentlichen Meinung zur royalen Grundsatzfrage: Vor allem bei jüngeren Briten gibt es wenig Begeisterung; nur noch etwas mehr als ein Drittel der unter 25-Jährigen wollen die Monarchie; 2013 waren es noch mehr als 70 Prozent. Zwar meinen Mini-Umfragen des britischen Boulevards in der Gesamtbevölkerung eine knappe Mehrheit für den Erhalt zu erkennen, doch Charles muss erst seine Linie finden: Hofft er, wie seine Mutter, eine graue Eminenz im Hintergrund zu werden oder will er sich zu Themen wie Klimaschutz und Armut offensiver äußern? Der König steht - so wie die britische Gesellschaft - vor schwierigen Entscheidungen, vor einem Balanceakt zwischen großer Geschichte und nüchterner Gegenwart.

ZEITENWENDE. König Charles III. und Königin Camilla müssen sich entscheidenden Fragen stellen, die sich auch auf die britische Wirtschaft auswirken

© 2023 Max Mumby/IndigoComeback nicht ausgeschlossen

Bleibt die Kardinalfrage: Gibt es den Weg zurück in die EU? Derzeit gibt es wichtigere Themen, politisch und wirtschaftlich, hört man von Gesprächspartnern - und in der britischen Öffentlichkeit sind Brexit und EU weniger präsent als dies im Rest von Europa gedacht wird. "Eine Rückkehr im nächsten Jahrzehnt halte ich für eine Illusion", sagt Christian Kesberg. Nachsatz: "Das geht sich mit dem britischen Charakter nicht aus." Außerdem wolle die EU das Vereinigte Königreich ja momentan gar nicht zurück. "Wir haben uns aber gar nicht so weit von der EU entfernt", glaubt auch Loeffler. Man sei politisch zwar nicht mehr an die Union gebunden, werde von den Normen und Entwicklungen aber nach wie vor beeinflusst.

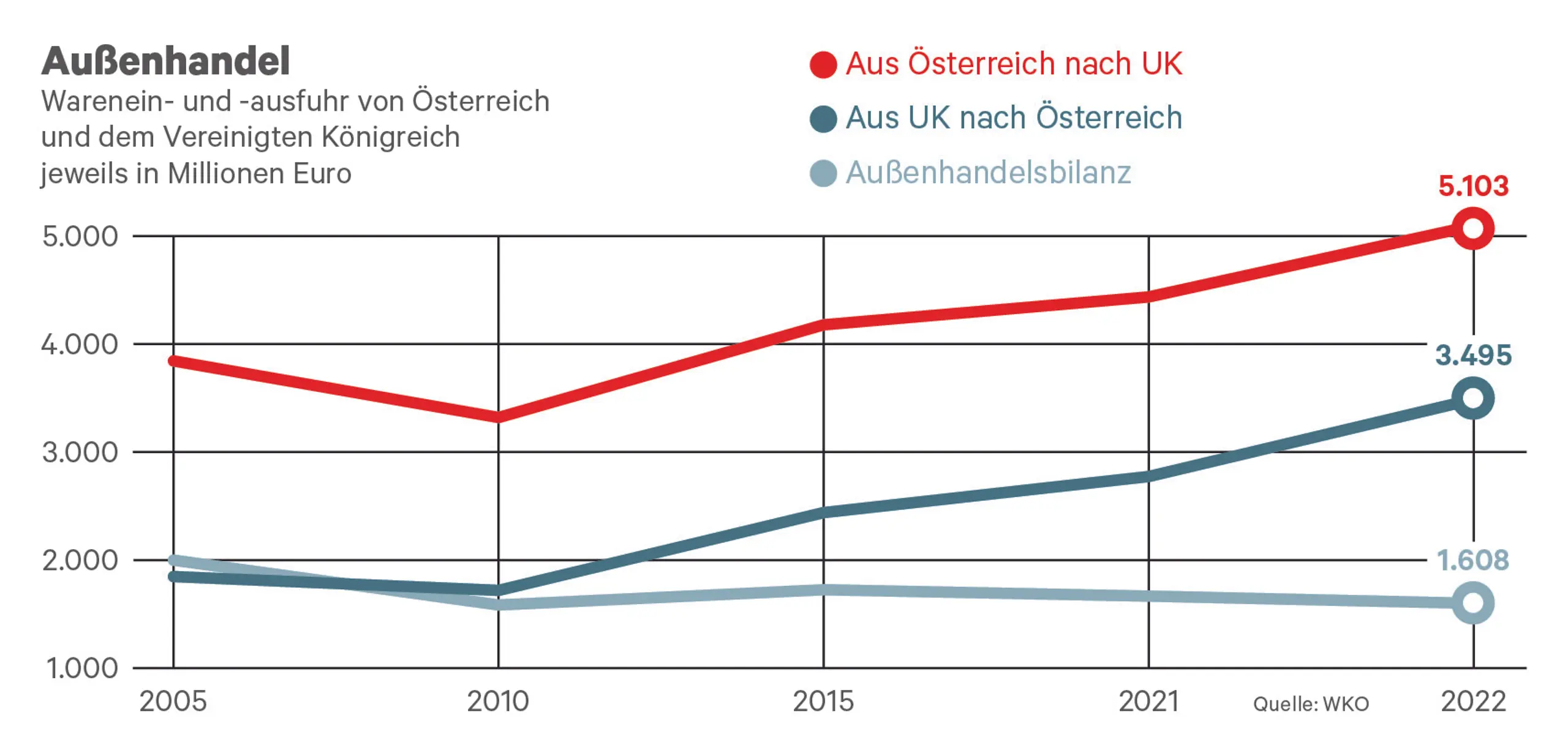

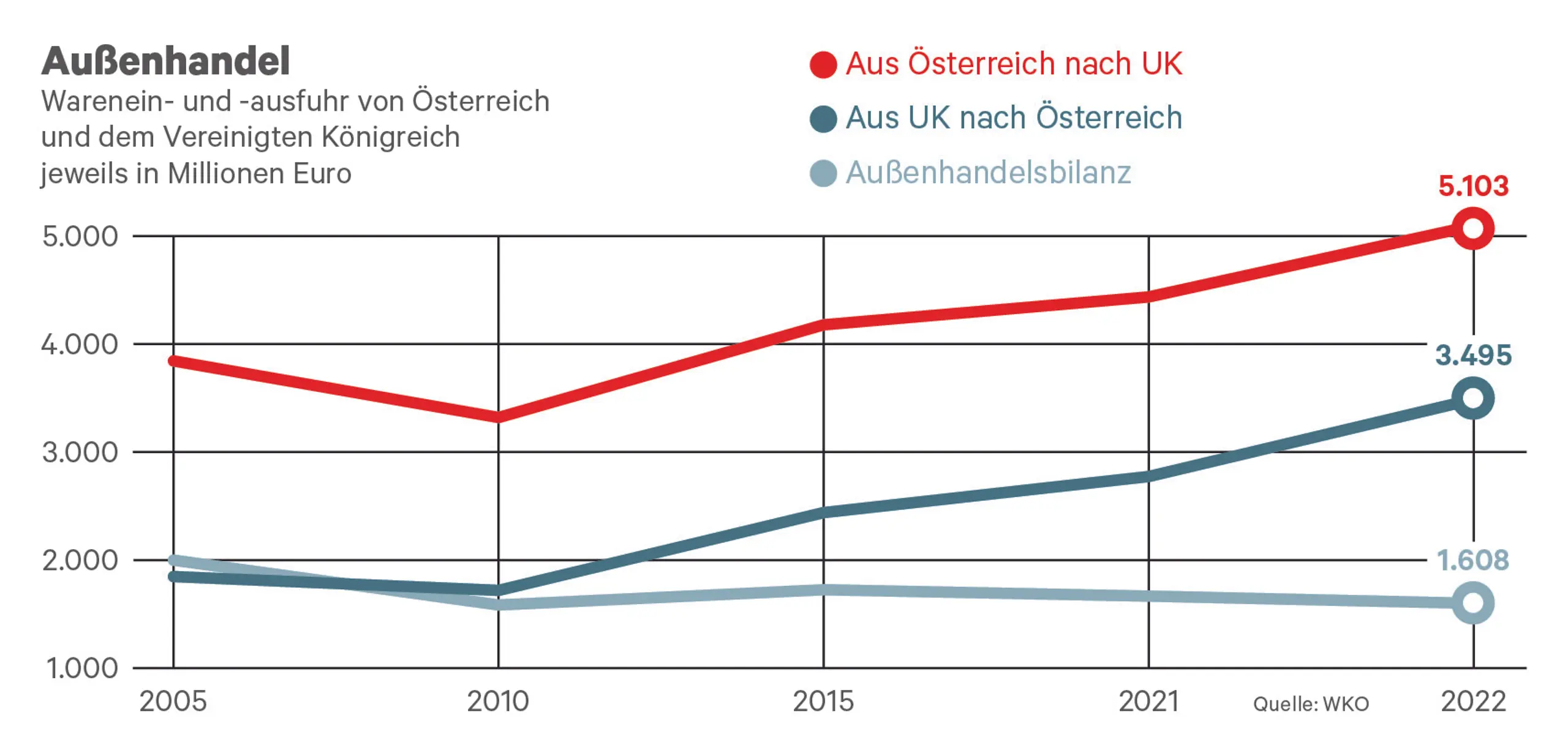

Zweifellos bleibt die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas unverzichtbar für Europa, für die europäische Idee. Und mal abgesehen von der stabilen Bedeutung Londons als Finanzzentrum, sind die Briten gerade drauf und dran, ihre Wirtschaft neu auszurichten. "Sie haben das größte Start-up-Ökosystem Europas, sind bei Themen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und Bioengineering wirklich gut", erklärt Kesberg. In die Infrastruktur wird trotz klammer Staatskasse wohl oder übel investiert werden, unter anderen im Verkehr und im Gesundheitswesen, was auch Chancen für österreichische Exporteure ergibt; bereits im Vorjahr sind die Exporte gestiegen. Auch bei der Künstlichen Intelligenz - dem Trendthema schlechthin - ist das Land gut aufgestellt: Einer Studie von Capital Research zufolge wird das Vereinigte Königreich in Europa am meisten vom erwarteten Goldrausch bei der KI profitieren. Dann könnten irgendwann auch Riesenprojekte wie der Hochgeschwindigkeitszug in den Norden realistisch werden.

Wir sind immer noch europäisch

Lindsay Skoll, britische Botschafterin in Österreich, spricht im Interview über die Auswirkung des Brexit, die Selbsteinschätzung der Briten und ob es einen Weg zurück geben könnte

Lindsay Skoll

© HANS PUNZ / APA / picturedesk.comDie Österreicher interessieren sich sehr für die Situation im Vereinigten Königreich. Wie stark ist die Verbindung zwischen den Länder?

Natürlich gibt es viele historische Verbindungen, die Hunderte von Jahren zurückreichen. Ich denke da etwa an Militärbündnisse im 18. Jahrhundert. Ich glaube, die Menschen im Vereinigten Königreich haben eine echte Zuneigung zu Österreich, wenn man bedenkt, welche große Rolle wir als einer der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg spielten. Die bilateralen Beziehungen sind aber auch heute lebendig und tief. Noch in diesem Jahr werden unsere beiden Regierungen ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft unterzeichnen. Heute sprechen wir über Sicherheitsfragen, Terrorismusbekämpfung, Migration und den westlichen Balkan. Ich bezeichne Großbritannien und Österreich außerdem immer als kulturelle Supermächte.

Haben sich diese Beziehungen nach dem Brexit verändert?

Ja. Aber der Brexit hat uns sogar dazu gebracht, diese Beziehungen zu intensivieren und darüber nachzudenken. Es war sogar eine Chance, uns gegenseitig zu sagen, warum uns etwas wichtig ist, warum wir zusammenarbeiten wollen und worin wir übereinstimmen.

Wie eng ist das Vereinigte Königreich heute noch mit dem Rest Europas verbunden?

Wir haben die Organisationsstruktur der EU zwar verlassen, aber wir sind immer noch europäisch, die Werte und die Sicherheit Europas liegen uns sehr am Herzen - denken wir nur an die Ukraine. Das gilt auch für alle anderen Themen, etwa globale Sicherheit und globale Wirtschaft. Und je länger der Brexit zurückliegt, desto enger wird diese Beziehung. Ich denke, dass es möglich ist, einen guten Dialog aufrechtzuerhalten. Speziell seit dem Windsor-Abkommen, das sich mit Fragen des Nordirland-Protokolls befasst, sind unsere Beziehungen wieder sehr gut. Wir sind optimistisch, dass wir uns wieder an europäischen Programmen wie Horizon beteiligen werden.

In Österreich scheint ohnedies die Meinung zu überwiegen, dass Ihr Land zu Europa gehört.

Als ich nach Österreich gekommen bin, war ich sehr erstaunt, wie verärgert das ganze Land war, dass wir die EU verlassen haben. Unser Abschied aus der EU hat viel Unruhe verursacht. Ich glaube, dass Österreich so besorgt war, weil wir innerhalb der EU eine pragmatische, praktische und liberale Position vertreten haben. Aber wir können das auch weiterhin in Europa tun.

Von Lkw-Staus an den Grenzen bis zu Meldungen über das britische Gesundheitswesen dominieren derzeit dennoch die negativen Schlagzeilen.

Ich bin ziemlich schockiert, wie viel Platz österreichische Medien negativen Brexit-Geschichten einräumen. Es spiegelt einfach nicht die Realität im Vereinigten Königreich wider. Ich frage mich, ob man damit die österreichische Öffentlichkeit davon überzeugen will, nicht den gleichen Schritt zu tun. Natürlich gab es einige Dinge, die seit dem Brexit schwieriger für die Wirtschaft sind. Aber die Schlagzeilen sind stark übertrieben. Zum Beispiel sind Anfang des Jahres Artikel über den Mangel an Gemüse und Obst in britischen Supermärkten erschienen. Ich habe damals gleich meine Mutter angerufen, die nur meinte: Die Supermärkte sind voll, es gibt keine Knappheit.

Der Brexit ist also in Ihrem Land Ihrer Meinung nach kein großes Thema mehr?

Die Briten haben sich weiterentwickelt. Es wird nicht mehr groß über den Brexit diskutiert. Die Menschen haben einfach genug davon. Sie haben eine Entscheidung getroffen und egal, ob sie falsch oder richtig war, es geht heute um andere Dinge wie Klimawandel, Migration, Lebenshaltungskosten. Themen, die jenen in Österreich und den meisten anderen Demokratien ähneln.

Das Vereinigte Königreich redet sich manchmal selbst klein

Aber der Brexit hatte doch zweifellos negative Auswirkungen.

Ich glaube nicht, dass alle Briten denken, dass der Brexit der Wirtschaft geschadet hat. Zwar gab es kurzfristige Auswirkungen, die negativ waren. Aber wenn man sich die wirtschaftlichen Trends ansieht, sind wir optimistisch. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass nach dem Brexit die Pandemie kam, das war ein doppelter Schlag. Diese Pandemie und der Ukraine-Krieg haben die Lieferketten beeinflusst. Das ist nicht nur ein britisches Problem, sondern ein globales.

In Gesprächen mit Experten heißt es, dass das Land seit dem Brexit zerrissen ist.

Wir haben nächstes Jahr nationale Wahlen und im Jahr vor den Wahlen gibt es stets Debatten über alles Mögliche: Bildung, Gesundheit, Ausgaben und so weiter. Die Politik in unserem Land, das ja eine sehr alte Demokratie ist, ist ausgesprochen lebendig und konfrontativ. Die Politiker in den Houses of Parliaments sitzen sich ja gegenüber, das Ganze ist auch recht theatralisch. Was ein Brite als gesundes Maß an robuster Diskussion ansehen würde, ist für Menschen aus anderen Ländern oft alarmierend. Das ist einfach typisch britische Politik.

Gibt es einen Weg zurück in die EU?

Natürlich gibt es den immer. Aber ich glaube, man muss verstehen, wie kompliziert dieser Prozess wäre. Das Wichtigste ist, dass wir in der Praxis in allen wichtigen Fragen eng mit Europa verbunden bleiben.

Das Vereinigte Königreich ist noch immer eine wirtschaftliche Supermacht, doch die Vorzeichen haben sich geändert. Wie sehen sich die Briten heute selbst?

Das Vereinigte Königreich redet sich manchmal selbst klein. Doch unser diplomatischer Fußabdruck in der Welt ist noch immer der zweitgrößte nach China. Wir sind Mitglied im Sicherheitsrat, die Londoner City ist immer noch der führende Finanzplatz weltweit. Wir sind führend in der Klimapolitik und bei der Klimafinanzierung, wir sind weltweit führend bei Auslandsinvestitionen. Unsere Kreativindustrien wachsen doppelt so schnell wie der Rest der Wirtschaft. Und soeben haben wir New York und andere Städte hinter uns gelassen, was den besten Ort für Unternehmerinnen betrifft - etwas, das mich sehr stolz macht.

ZUR PERSON

Lindsay Skoll ist seit Jänner 2022 britische Botschafterin in Österreich sowie Vertreterin des Vereinigten Königreichs bei den UN-Organisationen in Wien. Skoll wurde 1970 in Manchester geboren und ist seit 1996 im diplomatischen Dienst des britischen Außenministeriums tätig.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 09/2024 erschienen.