Europäische Nato-Staaten sehen sich gezwungen, wesentlich mehr Geld für militärische Angelegenheiten lockerzumachen. Für einen Trittbrettfahrer ist da kein Platz mehr.

FAKTUM DER WOCHE

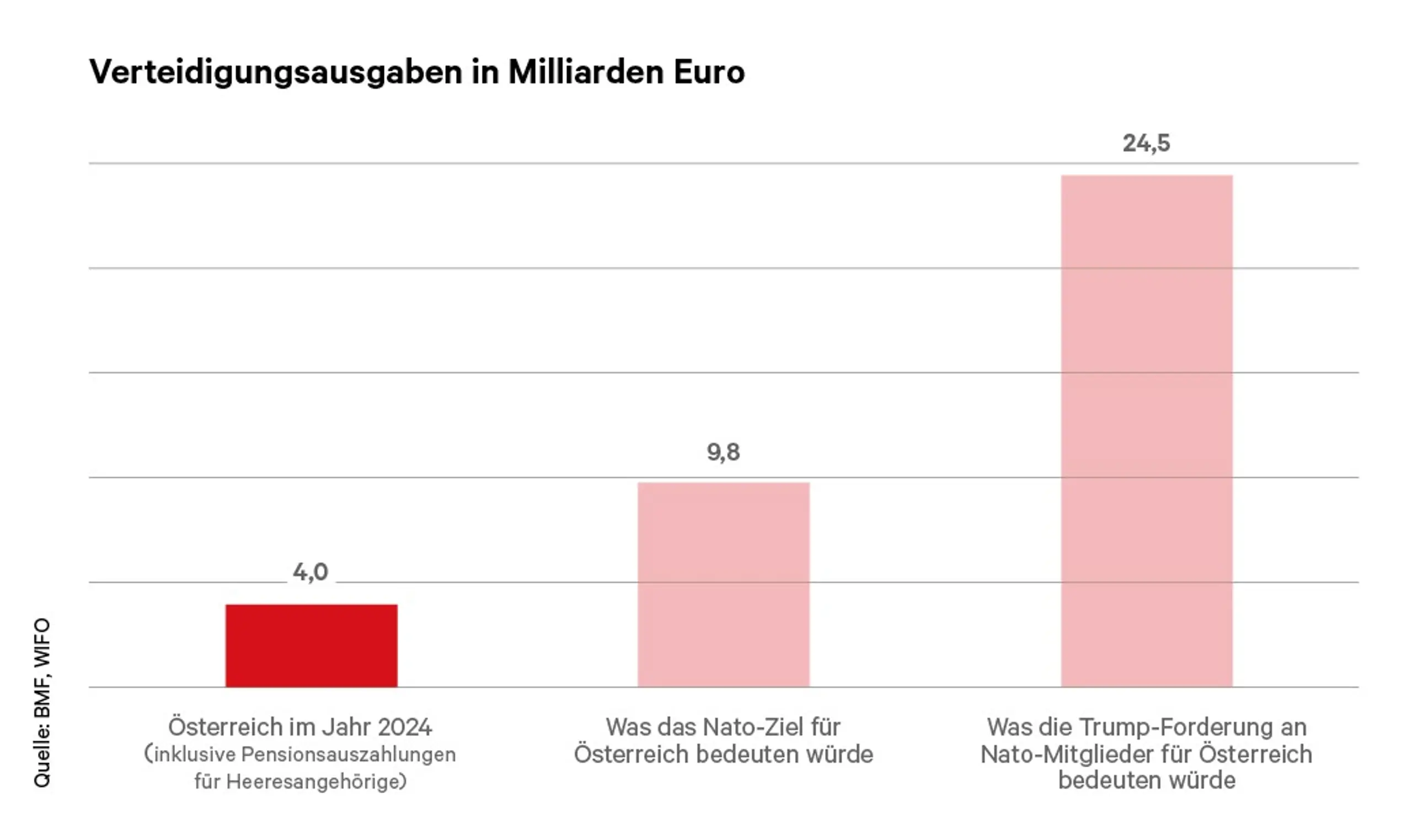

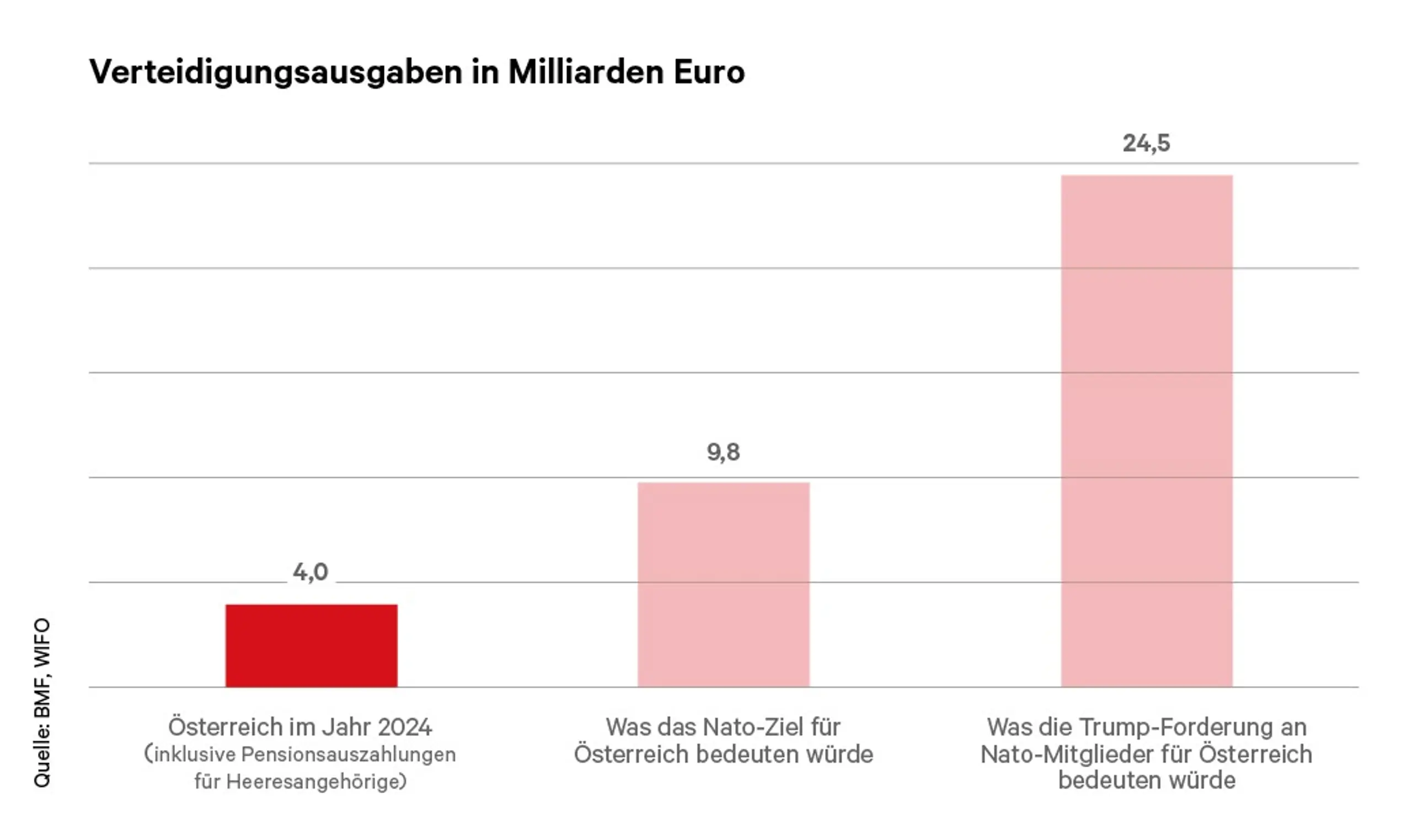

US-Präsident Donald Trump hat europäische Nato-Staaten aufgefordert, ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Davon sind sie weit entfernt. Deutschland etwa hat sich erst an das Bündnis-Ziel von zwei Prozent herangearbeitet. Österreich ist nicht Teil der Nato. 2024 beliefen sich seine Ausgaben mit Pensionszahlungen für Heeresangehörige auf vier Milliarden Euro und damit auf weniger als ein Prozent des BIP. Schrittweise soll es auf eineinhalb Prozent zugehen. Der Druck, nachzulegen, ist jedoch groß. Sich wie bisher mit der Rolle eines Trittbrettfahrers zu begnügen, ist schier unmöglich geworden: Die USA befinden sich auf dem Rückzug, europäische Staaten müssen sich zunehmend allein um ihre Sicherheit kümmern. Im Lichte der Bedrohung, die von Russland ausgeht, ist das eine gewaltige Herausforderung. Auch in budgetärer Hinsicht. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat längst dazu aufgerufen, die Bürger darauf vorzubereiten, dass Opfer notwendig werden würden.

Das betrifft auch Österreich: Es geht sich weniger denn je aus, sich darauf zu verlassen, dass man von Nato-Staaten umgeben sei. Diese Staaten können sich ohne US-Hilfe mehr schlecht als recht selbst schützen. Zweitens: Laut Neutralitätsgesetz muss man sich im Ernstfall so oder so auch selbst zur Wehr setzen können. Das gebietet es, ebenfalls aufzurüsten.

Trumps Fünf-Prozent-Vorgabe würde hierzulande Verteidigungsausgaben von 24,5 Milliarden Euro entsprechen. Inklusive Pensionszahlungen für Heeresangehörige müssten sie damit um über 20 Milliarden Euro höher sein, als sie es derzeit sind. Schon das Zwei-Prozent-Ziel, auf das sich FPÖ und ÖVP bei den letztlich gescheiterten Koalitionsverhandlungen verständigt haben, ist nur durch massive Kürzungen in anderen Bereichen zu schaffen: Statt vier müsste es sich um knapp zehn Milliarden Euro handeln – beziehungsweise um über 600 Euro mehr pro Kopf.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr.08/2025 erschienen.