Er war der vielleicht größte Kabarettist, den das einschlägig gesegnete Österreich je hervorgebracht hat, und ein Schauspieler internationalen Formats. Helmut Qualtinger, der Schriftsteller und Dramatiker, ist bis auf den „Herrn Karl“ vergessen. Das formidable Festival „Wortwiege“ in Wiener Neustadt zeigt ab 5. März das Gerichtsdrama „Alles gerettet“ über den Ringtheaterbrand als Modell österreichischer Untergänge.

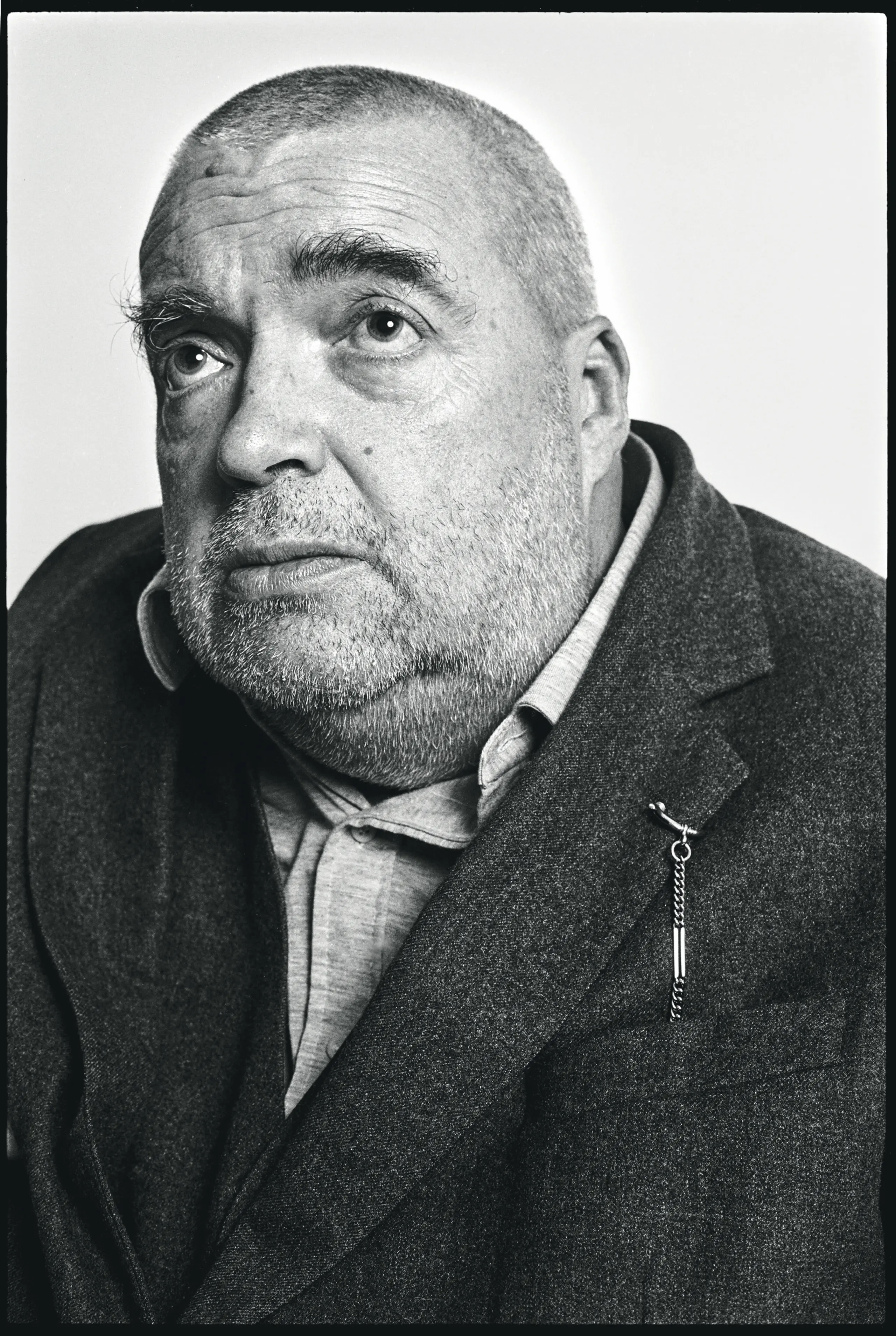

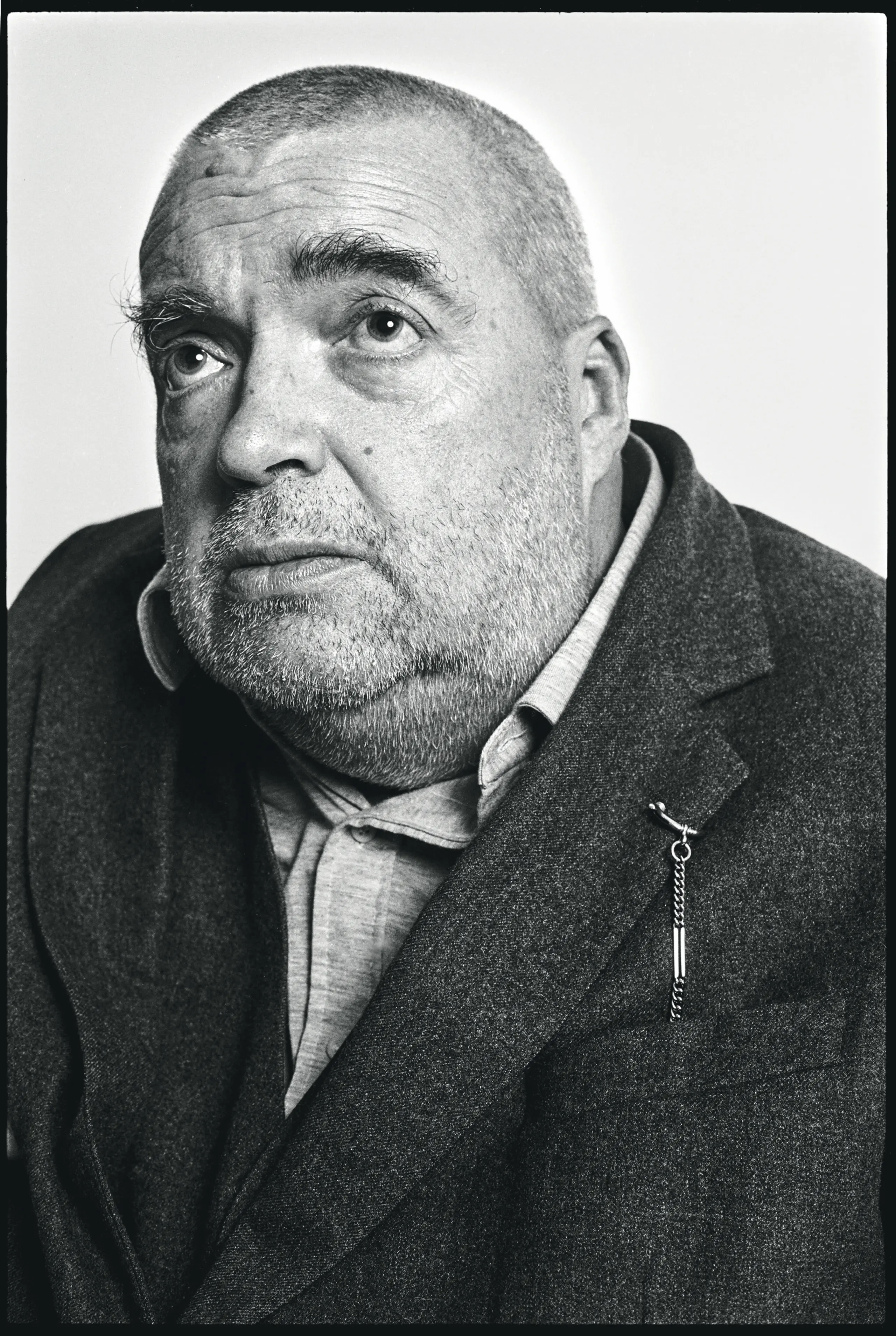

Helmut Qualtinger

wurde am 8. Oktober 1928 als Sohn eines Gymnasialprofessors und ehemaligen Nazis in Wien geboren, studierte ergebnislos Medizin und Zeitungswissenschaften und ließ sich als Schauspieler ausbilden. Bis 1960 war er Teil eines legendären Kabarettensembles mit Gerhard Bronner, Carl Merz und Peter Wehle („Der Papa wird’s schon richten“). Mit dem Fernsehsolo „Der Herr Karl“ wurde er zum Mythos. Er starb am 29. 9. 1986 in Wien an Leberzirrhose.

© Foto: Erich ReismannDie prominent besetzten Konjunktive waren sehr gefragt in den Wochen vor dem wundersamen Abdrehen des blau-schwarz gestreiften Kometen fünf Minuten vor dem Untergang. Was würde der Kreisky sagen? Der Busek? Der Bernhard? Der Roth, Joseph und Gerhard? Der Ringel, der die österreichische Seele ohne Aussicht auf Therapie bis in ihr finsteres Innerstes analysiert hat?

Ein von reiferen Semestern gern Bemühter war auch Helmut Qualtinger, neben Jura Soyfer der vielleicht größte Kabarettist des einschlägig gesegneten Landes, und einer seiner maßgeblichen Schauspieler dazu. Der Unterschied zu den Vorgenannten ist: Er HAT etwas gesagt und war dabei so nah am Thema, wie man nur sein kann. Am 16. September 1986 war das, 13 Tage vor seinem Tod. Und im alten Allgemeinen Krankenhaus mitgeschrieben hat der junge Journalist, der jetzt als alter Journalist über dieser Geschichte sitzt.

Soeben war Jörg Haider mit Bier und Gloria zum FPÖ-Vorsitzenden gewählt und Vizekanzler Norbert Steger mitsamt der rot-blauen Koalition weggeputscht worden. Durch die komatöse Splittergruppe Ehemaliger und Hoffnungsloser, die mit ihren 4,98 Prozent dem SPÖ-Kanzler Sinowatz den Grüßadolf machte, pfiff der scharfe Wind der kurzen 1.000 Jahre. Er hat sie hinaufgetragen, bis Schüssel-Haider, Kurz-Strache und nun um ein Haar Kickl-Stocker.

Das letzte Interview

Im Allgemeinen Krankenhaus kämpfte damals der zum Mythos gewordene Qualtinger gegen den finalen Angriff der Leberzirrhose. Und wie er das letzte Interview seines Lebens beendete, das hat Bestand, so wie das Solo „Der Herr Karl“, mit dem er sich in die Geschichte eingeschrieben hat.

„Beides erlebt, kein Vergleich“, kommentierte er den Haider-Putsch. „Dieser Parteitag war ein müder Abguss der Zeit, von der ,Mein Kampf‘ handelt. Man sieht leider, dass unsere Zeit wieder genau dorthin steuert, wo wir schon einmal waren. Ich habe da einen Ausspruch vom Herrn Haider gehört, der in dem ganzen Theaterdonner untergegangen ist: ,Man wird den staatlich subventionierten Nestbeschmutzern wie dem Bernhard künftig das Handwerk legen.‘ Da ist mir kalt geworden.“

In den Kissen türmte sich der riesige Leib, ein Monument grotesker Majestät, ruhig und golden wie ein untergehender Sonnenball. Das Gespräch, kaum 20 Minuten lang, mit der vor Schmerz sprachlosen Ehefrau Vera Borek zu Füßen des Bettes, hatte ihn ermüdet. Der Körper wehrte sich noch gegen den Gelbsuchtsanfall, das letzte Symptom der Leberzirrhose. Die Stimme war so schwach, dass das Tonband sie kaum aufnehmen konnte. Aber der große Qualtinger sprach vom Leben, von Plänen und von finsteren Aussichten, das Land betreffend.

Connery, Fried, Hrdlicka

Über Monate hatte er das lang versprochene Interview wegen Überlastung verschoben. Der Vielfachbegabte hatte, schon im Verlöschen, den Lebenshöhepunkt als Schauspieler erreicht. Die Premiere der Umberto-Eco-Verfilmung „Der Name der Rose“, mit Qualtinger neben Sean Connery und F. Murray Abraham, stand bevor. Mit Connery hatte er sich in gemeinsamer Liebe zu Shakespeare befreundet, dem die nächste Theaterpremiere gelten sollte: Das Volkstheater bereitete „Heinrich IV.“ vor, Erich Fried hatte übersetzt, Alfred Hrdlicka sollte ausstatten.

Beim Dreh zu Michael Schottenbergs Doderer-Film „Das Diarium des Dr. Döblinger“, zeitgleich mit der Arbeit am Eco-Film in Deutschland und Spanien, hatte ihn dann die Realität überfallen, verursacht durch jahrzehntelangen Lebensverschleiß. Die Dreharbeiten raubten die Kräfte, das Hin-und-her-Fliegen wurde zur Qual. „Als der ,Name der Rose‘ schon abgedreht war, hätte ich noch einen winzig kleinen Nachdreh gehabt, eine einzige Einstellung in der Totalen – und da ist die erste Magenblutung gekommen.“ Man wollte ihn sofort ins Krankenhaus einweisen, aber er wollte nach Hause, weil der Shakespeare und Lesungen in Berlin, Hamburg und Wien vorzubereiten waren. „Und dann ist es plötzlich, über Nacht und ohne irgendwelche Exzesse, mit furchtbaren Blutungen losgegangen. Das hätte leicht ganz böse ausgehen können. Dagegen ist diese Gelbsucht jetzt direkt harmlos.“

„Mein Kampf“, Karl Kraus

Das allerdings war eine Fehleinschätzung des sonst unfehlbaren Diagnostikers. Zumal beide Krankheitsbilder ursächlich miteinander zu tun hatten.

13 Tage nach dem Interview war Qualtinger tot, und die finale Warnung machte Haider erstaunlich zu schaffen. Er, so sagte er, habe ja im Gegensatz zu Qualtinger nie „Mein Kampf“ gelesen! Er bezog sich damit auf das zweite Rezitationsprojekt, mit dem Qualtinger die Grenzen des Genres sprengte wie einst Karl Kraus mit seinen Nestroy- und Offenbach-Soli. Er las ohne Kommentar, Satz für Satz, Unbildung für Halbbildung, Drohung für Drohung aus Hitlers verbotenem Memoirenwerk, in dem schon alles Folgende angekündigt wird.

Zuvor schon hatte er sich Kraus’ Weltkriegsapokalypse „Die letzten Tage der Menschheit“ mit ihren Hunderten Stimmen und Idiomen der Entmenschung aufgeladen. Das furiose Solo ist als Mitschnitt verfügbar. Erst Paulus Manker bezwang die „Letzten Tage“ Jahrzehnte später nochmals, er benötigte dafür ein sechsstündiges Stationentheater im Monumentalformat. Als Solist folgt heute Erwin Steinhauer, einst auch ein glänzender Herr Karl im Akademietheater, Qualtingers Spuren.

8. Dezember 1881: Das Ringtheater am Schottenring brennt. Hunderte kommen ums Leben, der Einsatzleiter sagt: „Alles gerettet.“

© ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com„Sein Kopf war ein Lexikon, angefüllt mit all der Niedertracht und den Niederträchtigen dieses Landes“

Das Stück, das Festival

„Alles gerettet“ von Carl Merz und Helmut Qualtinger wurde 1963 in der Regie von Erich Neuberg für das österreichische Fernsehen produziert. Erich Neuberg inszenierte, Paul und Attila Hörbiger waren unter den Mitwirkenden, Qualtinger selbst übernahm keine der zahlreichen Rollen.

In den Kasematten in Wiener Neustadt ist am 5. März Premiere (Bild). Anna Luca Krassnigg inszeniert mit Ira Süssenbach, es spielen u. a. Ole Schmieder und Isabella Wolff.

Das Festival wird am 26. Februar mit Hofmannsthals „Elektra“ eröffnet. Nina C. Gabriel, Pippa Galli u. a. spielen, Sarantos Georgios Zervoulakos inszeniert.

Leseschwerpunkte gelten den Dramatikern Mario Wurmitzer und Alexandra Badea.

Bahngasse 27 in Wiener Neustadt,www.wortwiege.at

„Alles gerettet“

Das Monstrum Karl, ein Monument des österreichischen Opportunismus über Systeme und Weltuntergänge hinweg, ist heute Bestand der Literaturgeschichte. Die Produktion des damals märchenhaft couragierten österreichischen Fernsehens, mitgeschrieben und gespielt von Qualtinger, empörte 1961 das verdrängungs- und harmonisierungsbeschwipste Land wie wenig anderes davor und danach.

Zwei Jahre später folgte, heute zu Unrecht vergessen, das Fernsehspiel „Alles gerettet“, mit den Gerichtsakten zum Ringtheaterbrand vom 8. Dezember 1881 als Kernsubstanz. Nach offiziellen Angaben verbrannten und erstickten damals während einer Aufführung von „Hoffmanns Erzählungen“ 384 Menschen. In Wahrheit sollen an der Adresse Schottenring Nummer sieben, wo heute die Landespolizeidirektion Wien residiert, viel mehr Zuschauer gestorben sein: Im architektonisch unzulänglichen Theatergebäude war beim Anzünden der Bühnenbeleuchtung der große Vorhang in Brand geraten, und für die in den oberen Rängen Eingeschlossenen gab es kein Entrinnen. Aber die gehörten der armen Bevölkerung an und waren somit schon während der Katastrophe als vernachlässigbar qualifiziert worden. Dem Militärkommandanten Erzherzog Albrecht erstattete der diensthabende Polizeirat Landsteiner die Meldung, die heute exemplarisch für das Verdrängen noch Aug in Aug mit dem Untergang steht: Alles gerettet, kaiserliche Hoheit.“ Da kämpften noch Hunderte auf den finsteren Stiegenabgängen in hoffnungsloser Panik um ihr Leben.

Wie den „Herrn Karl“ hatte Qualtinger auch sein Gerichtsdrama – 40 Prozent des Textes sind Originalakten – mit dem kongenialen Carl Merz verfasst. Unter den Mitwirkenden waren Attila und Paul Hörbiger. Qualtinger selbst trat nicht auf.

„Ich habe mich vor Jahren in dieses Stück verliebt“, sagt die Regisseurin Anna Luca Krassnigg, die das Literaturtheaterfestival „Wortwiege“ in den historischen Kasematten von Wiener Neustadt gegründet hat. „Da geht es darum, dass die Sammlung kleiner Verbrechen – Subalternität, Korruption, Schlamperei, Durchwurschteln – zur großen Katastrophe führt. Ein Stück, das weder weinerlich noch mit Agitprop die Weltkatastrophe thematisiert.“ Das Werk, fährt die Regieprofessorin am Reinhardt-Seminar fort, sei dokumentarisch und metaphysisch in einem. Hunderten Verbrannten, Erstickten und dann Vergessenen würden da endlich Stimmen gegeben.

Anna Luca Krassnigg

geboren am 25. Dezember 1970 in Wien, Regisseurin, Schauspielerin, Professorin am Reinhardt-Seminar, Gründerin des Festivals Wortwiege in Wiener Neustadt.

„Ich bin von Natur aus ein Trüffelschwein“, sagt sie. „Mich interessiert die unterbeleuchtete, vergessene Literatur. Unvornehm gesagt, scheiß ich auf den Weltruhm. Ich muss nicht spielen, was man von uns sehen will.“

Turrini über Qualtinger

Qualtinger wurde nach den Hassbekundungen der Sechzigerjahre nach österreichischer Übung als Nationalidol zwangsadoptiert. Zwischen diesen Identitäten zerriss es ihn.

Der Dramatiker Peter Turrini, Autor der fernsehhistorischen „Alpensaga“ mit dem Protagonisten Qualtinger, beschreibt auf Ersuchen die Zwischenexistenz: „Es wurde immer gesagt, er verkörpere das Österreichische, ja er sei die Inkarnation des Österreichers schlechthin. Dieses Urteil bedeutet eine Immunisierung, eine Erstickung. Helmut Qualtinger hat österreichischen Figuren seinen Körper, seine Stimme, sein Gesicht ,geliehen‘. Aber sein Geist war von ganz unösterreichischer Art, er war unfähig zu vergessen, unfähig zu verdrängen. Wer ihn näher kannte, weiß, wie sehr sein Kopf ein einziges Lexikon war: angefüllt seit Jahrzehnten mit all der Niedertracht und den Niederträchtigen dieses Landes. Abrufbar in verzweifelten Tages- und Nachtstunden.“

Nochmals das Interview

Das historische Interview vom 16. September 1986 begleiteten rastlose Blicke, die das Große im Kleinen erfassten. „Da gibt es für Menschen, die so wie ich Probleme mit dem Liegen haben, irrsinnig schwere Säcke, die so elastisch und stabil sind wie nichts anderes auf der Welt. Eine Wohltat für jeden Leidenden. Und das Zeug, mit dem die Säcke gefüllt sind, ist ein Abfallprodukt der amerikanischen Weltraumforschung, entwickelt von der NASA. Da kann man leicht an seinen Prinzipien irre werden. Oder gestern im Untersuchungsraum: Da hängt eine Karte mit der Malaria-Verbreitung. Und plötzlich ist mir klar geworden, wie das Elend der Wohltätigkeit davonrennt. Wie auf einen Geretteten drei Tote kommen.“

Der letzte Satz des Interviews hat das Zeug zum ewigen, von Tag zu Tag dringlicheren Bestand: „Ich werde skeptischer, immer skeptischer, so wie ich da liege.“