Visionäre Vorwegnahme der antiautoritären Erziehung, Wegweiserin des Feminismus? Astrid Lindgrens identitätsstiftendes Geschöpf Pippi Langstrumpf feiert bei bester Gesundheit Geburtstag. Selina Teichmann (Jahrgang 2000) und Heinz Sichrovsky (Jahrgang 1954) gratulieren Bewunderung, melden aber auch Zweifel an.

Heinz Sichrovsky blickt zurück

In Deutschland und dem, was einmal Österreich gewesen war, schickte sich gerade die böseste aller Welten zum Untergang an. Die deutsche Armee taumelte an allen Fronten, doch zwischen dem März 1944 und der Erlösung von dem Übel lagen noch Gräberfelder, deren Bewohner bis in alle Ewigkeit keine Ruhe finden.

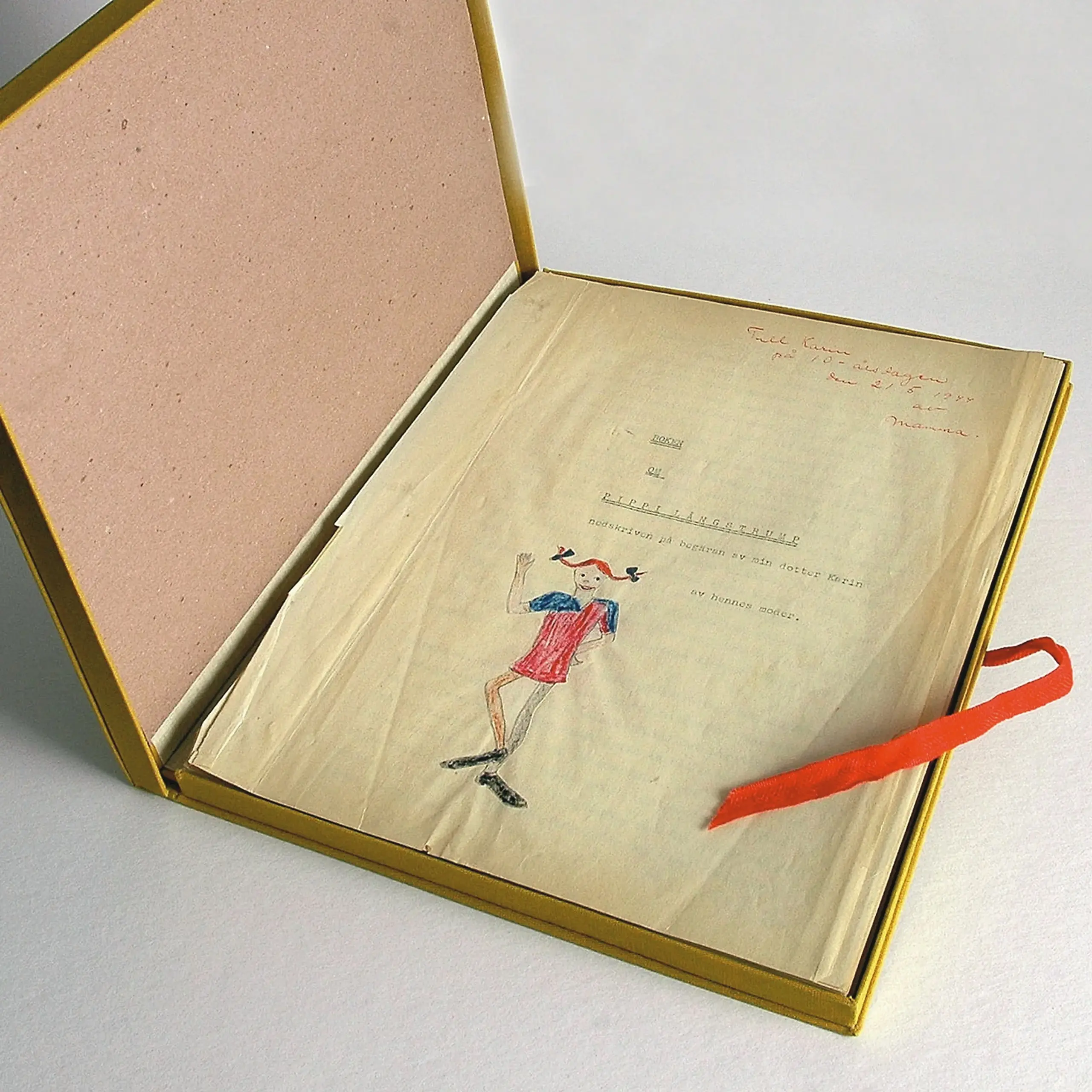

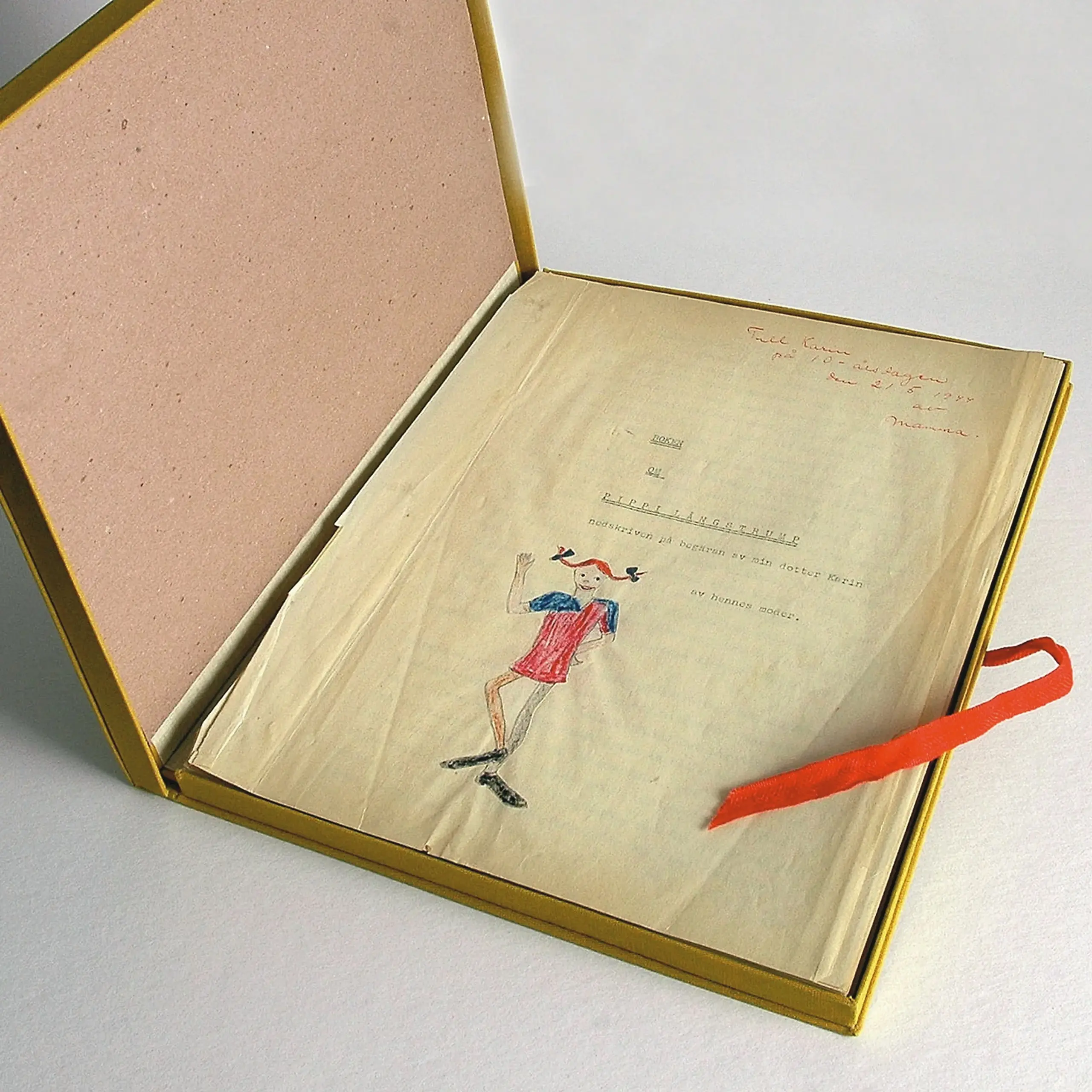

Zur nämlichen Zeit lag in Stockholm die 37-jährige, überschaubar gefeierte Schriftstellerin Astrid Lindgren mit verstauchtem Knöchel zu Bett. Der zehnte Geburtstag ihrer Tochter rückte näher, und als Geschenk sollten Geschichten zu Papier gebracht werden, die drei Jahre zuvor aus der Not geboren worden waren: Das Kind Karin war an einer Lungenentzündung erkrankt und erfand sich in einer Fiebernacht einen Schutzengel, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte: „Erzähl mir was von Pippi Langstrumpf!“ Die Mutter begann zu erzählen und hielt, was sich daraus entspann, drei Jahre später schriftlich fest.

Der Verlag lehnte ab

Der Versuch, vom Resultat ihren Verleger zu überzeugen, scheiterte: Ein unerzogenes, aggressives Gör passe nicht ins pädagogische Programm. Deshalb dauerte es ein weiteres Jahr, bis der Konkurrenzverlag Rabén und Sjögren die überarbeitete Version im Rahmen eines Wettbewerbs prämiierte und in den Handel beförderte.

Und so wird am 21. Mai, keine zwei Wochen nach den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ein weiterer Achtziger begangen: der des einflussreichsten Kinderbuchs seit der Märchensammlung der Brüder Grimm.

Während in Grenznähe die Welt detonierte, hatte sich Schweden der Neutralität verpflichtet und aktuellen wie künftigen Epochemachern – Bert Brecht, Willy Brandt, Bruno Kreisky – Zuflucht gewährt. Mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme zimmerten beide Politiker später ein Modell der Vernunft, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens.

„Pippi Langstrumpf“, darüber war man sich über Jahrzehnte einig, hat diesen Aufbruch programmatisch begleitet: als Vision der antiautoritären Erziehung, die erst 20 Jahre später, im Gefolge der Achtundsechzigerrevolte, Faktum wurde. Zudem ist die Heldengestalt ein Mädchen im Widerstand gegen eine ganze Welt, die von üblen Politikern und tölpelhaften Polizisten unter Kuratel gehalten wird. Die aufblühende Frauenbewegung nahm das wohlwollend zur Kenntnis.

Im Herbst 1949, so ist Micke Bayarts Geburtstagsbuch „Als Pippi nach Deutschland kam“ zu entnehmen, hatte das eigensinnige Kind unseren Sprachraum erreicht, fünf Verlage hatten abgelehnt, ehe der Branchenprimus Oetinger zugriff. Bis Weihnachten waren – eine Leistung für die damalige Zeit – alle 3.000 Exemplare abgesetzt, in den folgenden drei Jahren erschienen auch die Fortsetzungen „Pippi Langstrumpf geht an Bord“ und „Pippi in Taka-Tuka-Land“. Bis heute hält man bei sprachraumweit verkauften 8,6 Millionen.

Die Ur-Pippi

© astridlindgren.comIn Österreich verschwiegen

Das sind die Zahlen, derer sich Oetinger mit Recht rühmt. Gegen sie steht allerdings ein Phänomen, das nach Enträtselung verlangt. Mit der deutschsprachigen Pippi ging es seit 1949 stetig bergauf. Doch wenn sich Österreicher, die in den Fünfziger- bis Sechzigerjahren Kind waren, an ihre Lektürevorlieben erinnern, spielt „Pippi Langstrumpf“ keine Rolle.

Mehr noch, man kannte das Wunder kaum vom Hörensagen. Man begeisterte sich an Mira Lobe und den „Drei Stanisläusen“ von Vera Ferra-Mikura und fieberte mit dem „Glücklichen Löwen“, der versehentlich dem Käfig im Zoo entkommen war, dies bitter bereute und sich dankbar wieder einsperren ließ. Erst mit vier Kinofilmen und einer Fernsehserie, maßgefertigt zum Aufbruch des Jahres 1968, wurde Pippi zum Begriff und Symbol.

Trügt da die Erinnerung? Nein, argumentiert Sachbuchautor Bayart. Die norddeutsche Mentalität sei der skandinavischen ähnlich, im Süden sei man eher wertkonservativ, religiös und bodenständig gewesen. Auch, so darf hinzugefügt werden, bemühte man sich hierorts nach der Nazizeit um Harmonie, während man in Deutschland unter dem Schicksal der Teilung hart ans Aufarbeiten ging.

Als Pippi nach Deutschland kam – das Buch

Die Geschichte einer Eroberung: „Als Pippi nach Deutschland kam“, ein amüsantes, gut recherchiertes Sachbuch von Micke Bayart.

Oetinger, € 20

Elfriede Jelinek, Jahrgang 1946, bestätigt: „Da kann ich nicht dienen, ich bin noch Generation ,Hatschi Bratschi Luftballon‘“ (dem bis heute rätselhaft berückenden Bilderbuch des österreichischen Nazi-Mitläufers Franz Karl Ginzkey wird albernerweise islamfeindliche Vorurteilsbefeuerung nachgesagt, Anm.). Ihre frühen anarchischen Impulse holte sich Elfriede Jelinek bei den Amerikanern. „Das Geliebteste waren jeden Monat die Mickymausheftel. Ja, Donald war meins. Ich musste mir diese verbotenen Hefte von den Eltern hart erkämpfen. Die Erika Fuchs“, kommt die Nobelpreisträgerin auf die kongeniale Disney-Übersetzerin, „war eine Meisterin der Sprache, eine Gigantin. Sie hätte den Büchnerpreis bekommen müssen, ich hab mich vergeblich dafür eingesetzt. Und sogar ihre geniale Arbeit wurde von den exzessiv Woken teilweise angekratzt. Da hab ich mich eingemischt. Mit Donald Duck hält kein dt. Kinderbuch mit! Nichts.“

Nöstlinger gegen Pippi

Christine Nöstlinger, Jahrgang 1936 und Trägerin des ersten, als Nobelpreis der Kinderliteratur bekannten Astrid Lindgren Memorial Award, wurde noch deutlicher. Sie habe „Pippi Langstrumpf“ nie geschätzt, empfehle dafür Lindgrens „Die Brüder Löwenherz“ aus dem Jahr 1972: ein Ermutigungsbuch unter der Perspektive des unausweichlichen Sterbens eines neunjährigen Buben. Als das Haus brennt, nimmt der angebetete 13-jährige Bruder den Todkranken auf die Schulter und springt. Er kommt dabei selbst zu Tode, aber der Sterbende schöpft aus der Katastrophe Mut: Bald würden sie in Nangijala vereint sein, einem Land des Glücks und der Abenteuer, in dem man weder Schmerz noch Leiden kenne.

Das Buch der aktiven Sozialdemokratin wurde im schwedischen Reichstag hart diskutiert: Unsinnigerweise interpretierte man es als Ermutigung zum Suizid seitens der bekennenden Sterbehilfebefürworterin.

Fraglos ist Nangijala ein Schwesterstaat von Pippis fiktivem Taka-Tuka-Land. Woher aber dann Christine Nöstlingers Skepsis gegen „Pippi Langstrumpf“? Das Buch und die Gestalt, so argumentierte sie, hätten etwas vorweggenommen, das später zwar groß in Mode gekommen, sich aber bald erledigt habe: Die antiautoritäre Erziehung sei ein Irrweg gewesen und habe eine halbe Generation beschädigt.

Und tatsächlich entwarf die um eine Generation jüngere Nöstlinger ein anderes Bild: Ihre Kindergestalten, durch deren Augen sie auf wundersame Weise zu blicken verstand, sind keine Helden, sondern voller Sorgen, wie auch die Geschöpfe des genialen Erich Kästner (den Christine Nöstlinger allerdings geradezu verabscheute). Sie brauchen Regeln, die Solidarität untereinander und die Hilfe loyaler Erwachsener. Am besten die eines verlässlichen Elternhauses, das in der Idealausführung allerdings meist ein Traum bleibt.

Pippi, ein Buch der Sehnsucht

Aber ist „Pippi Langstrumpf“ denn überhaupt, was die dem Achtundsechzigerzeitgeist angepassten Verfilmungen mit Inger Nilsson transportiert haben? Daran darf gezweifelt werden.

Die neunjährige Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf kennt keine Regeln, weil es niemanden gibt, der sie ihr auferlegen oder auch nur begreiflich machen könnte. Sie lebt, allein mit dem Affen Herr Nilsson und dem weißen Pferd mit schwarzen Punkten, Kleiner Onkel genannt, in der riesigen Villa Kunterbunt. Die Mutter ist im Himmel, das Kind spricht täglich mit ihr. Den Vater, Kapitän Efraim Langstrumpf, hat sich Pippi als Kind der vaterlosen Gesellschaft vielleicht erfinden müssen (wogegen der reale Lindgren-Gatte Sture Geschäftsführer in der Autobranche war). Kapitän Langstrumpf, ein Geschöpf der Sehnsucht auch er, hat mit dem Kind als Schrecken der Meere die Ozeane durchquert und sich dann als Negerkönig auf Taka-Tuka-Land zur Ruhe gesetzt. Pippi wird ihm im dritten Band nachreisen. Aber ihre eigentliche Sehnsucht wohnt ein Haus weiter, bei den behütenden Eltern der Kinder Tommy und Annika, die ihrerseits fasziniert von der absoluten Freiheit der Villa Kunterbunt sind.

Weil Pippi unirdisch kräftig und mit ihrer Kiste voller Gold wirtschaftlich unabhängig ist, kann sie sich unter dem Recht der Stärkeren gegen die ganze zweifelhafte Welt stellen. Das ist die latent klassenkämpferische Ironie, die „Pippi Langstrumpf“ auch eignet.

Im Griff der Zensur

Astrid Lindgren wurde ihre Loyalität und zuinnerst ermutigende Herzenswärme heimgezahlt: 2011, neun Jahre nach ihrem Tod, hatten sich ihre Erben endlich nötigen lassen, den Negerkönig in Südseekönig umzubenennen (was alsbald von der nächsten Blödsinnswelle für bedenklich erklärt, aber noch nicht korrigiert wurde). Nie, sagte Christine Nöstlinger, hätte sie sich derlei antihistorische Eingriffe gefallen lassen. Sie halte es mit der sanften Macht der Fußnote, vor allem aber des Erklärens.

Zwei Jahre später kam die große Nöstlinger selbst dran: Ein Germanist identifizierte im Geniewerk „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ antisemitische Codes, da Kumi-Ori, der Fantasiename des scheußlichen Titelgemüses, „den hebräischen Vers Jesaja 60,1 zitiere“.

Da wäre glatt ein unfreundliches Einschreiten des Negerkönigs in seiner Eigenschaft als Schrecken der Meere i. R. gefordert gewesen.

von Heinz Sichrovsky

Pippis Erfolgsweg

1949 holte der Oetinger-Verlag Pippi nach Deutschland. Bereits kurz nach Veröffentlichung des ersten der drei Bände („Pippi Langstrumpf“) ließ sich der Erfolg aufgrund der Verkaufszahlen erahnen. In den kommenden drei Jahren wurden daher auch „Pippi Langstrumpf geht an Bord“ und „Pippi in Taka-Tuka-Land“ veröffentlicht.

www.oetinger.de, € 14

1949 wurde Pippi erstmals verfilmt – aber Astrid Lindgren war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. 1968 stand die schwedische Schauspielerin Inger Nilsson (damals neun Jahre alt), deren Gesicht noch heute mit Langstrumpf identifiziert wird, als Pippi vor der Kamera. Lindgren selbst schrieb diesmal die Drehbücher für eine 21-teilige Fernsehserie, die als schwedisch-deutsche Gemeinschaftsproduktion entstand und in Deutschland zunächst in Form eines gekürzten Spielfilms in die Kinos kam. Insgesamt entstanden vier Filme. Ab 1971 zeigte man im deutschen Fernsehen auch die Serie. Diese wurde mittlerweile aufwendig restauriert, sodass sich heute noch viele Kinder an Pippis Abenteuern erfreuen können.

Über das Älterwerden – Erinnerungen der Gegenwart

Der Auftrag: ein Brief an Pippi. „Schreib, was sie dir bedeutet hat!“ Zwei Stunden vorm Fernseher – die Erinnerung auffrischen –, und alles war wieder da: die Villa Kunterbunt, bloß diesmal verblichen. Der kleine Onkel, Herr Nilsson, bloß diesmal nicht artgerecht gehalten. Besorgniserregend, dass Pippi nicht zur Schule geht, keine Achtung vor der Polizei hat, Ersparnisse verprasst. Warum kümmert sich niemand um das elternlose Kind? Verändert, meine Perspektive.

Dass Pippi ihrer Zeit voraus war – im Feminismus, in der antiautoritären Erziehung –, sei ihr keinesfalls abgesprochen. Lindgren setzte sich für Gleichberechtigung, gewaltfreie Erziehung ein. Dem Werk und der Autorin gilt meine Anerkennung. Bloß der Blick des Kindes bleibt mir heute verwehrt. Letztlich in Ordnung, sogar gewollt, denn Lindgren schrieb – beteuerte sie selbst – nicht für Erwachsene, sondern für Kinder. Die Eltern protestierten: Das schlechte Vorbild stachle zur Auflehnung gegen Autoritäten an.

Als Kind hat mich Pippi lang begleitet, ermutigt, unterhalten. Hat sie mir geschadet, mich zu Respektlosigkeit, Dummheiten angestachelt? Wohl kaum. Weder habe ich mich je in einem Fass den Fluss hinabgestürzt, noch bin ich je vor der Polizei geflüchtet. Zugegeben, ein wenig lehne ich mich auf: Diese Zeilen wurden kein Liebesbrief. Stattdessen eine Kontextualisierung. Eine Realisation, dass, während Pippi ihrem 80-jährigen Jubiläum entgegenalterte, auch ich vom Kind zur Erwachsenen wurde. Und als solche steht es mir zu – nein, wird von mir erwartet –, kritisch zu hinterfragen. Genauso wie es Kindern zusteht, die furchtlose Pippi zu bewundern. Mögen noch viele weitere Generationen verzaubert werden.

von Selina Teichmann

Astrid Lindgren

Geboren am 14. November 1907 auf einem Hof bei Vimmerby, im Krieg Stenotypistin beim schwedischen Geheimdienst, schrieb die einflussreichsten Kinderbücher der Geschichte, neben „Pippi Langstrumpf“ auch „Ronja Räubertochter“, „Madita“, „Kalle Blomquist“, „Karlsson auf dem Dach“. Ihre Weltauflage liegt bei 170 Millionen. Ihr Mann, Sture Lindgren, war Direktor in der Autobranche. Astrid Lindgren hatte einen Sohn und eine Tochter und starb 2002 in Stockholm.