von

Eine Traumafolgestörung ist eine psychische Erkrankung als Reaktion auf extreme Belastung. "PTBS ist mehr als nur ein Albtraum oder Angstgefühl – sie verändert dauerhaft, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und auf sie reagieren", so Beschoner. Auslöser sind häufig Gewalterfahrungen, Unfälle, Krieg oder Naturkatastrophen. Besonders häufig betroffen seien Frauen nach sexualisierter oder häuslicher Gewalt.

"Oft wird PTBS lange nicht erkannt – weder von Betroffenen noch von ihrem Umfeld", so Beschoner, die Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin ist.

Typische Symptome sind Flashbacks, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder eine anhaltende innere Anspannung. Alltagssituationen wie laute Geräusche oder bestimmte Gerüche können intensive Angst auslösen. Viele Betroffene ziehen sich sozial zurück oder vermeiden Orte und Aktivitäten, die an das Trauma erinnern. Auch emotionale Taubheit – das Gefühl innerer Leere und der Verlust von Freude – ist häufig. Diese Symptome sollte man ernst nehmen und adressieren.

"Aus Scham oder Angst, nicht ernst genommen zu werden, sprechen viele nicht über ihre Erlebnisse", berichtet Beschoner. "Wer sich Unterstützung sucht, hat die Chance, die Vergangenheit zu bewältigen und die Zukunft wieder selbst zu gestalten."

Von einer posttraumatische Belastungsstörung spricht man, wenn die Beschwerden länger als vier Wochen andauern. Ob eine PTBS vorliegt, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem Psychotherapeuten festgestellt werden. Im Rahmen dieser Gespräche geht es vor allem darum, herauszufinden, wie stark die Beschwerden sind und wie sehr sie die aktuelle Lebenssituation beeinflussen. Dann ist es wichtig, die Bedürfnisse und Behandlungsziele zu klären.

Die Therapie muss immer individuell angepasst sein, betont Beschoner, denn nicht jede Methode funktioniere für alle gleichermaßen. Bewährt sei etwa die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie: Hier lernen Betroffene, belastende Gedankenmuster zu erkennen und zu hinterfragen und sich schrittweise mit dem Erlebten auseinanderzusetzen – ohne davon überwältigt zu werden. Ebenso sei die Methode des Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) ein wirksames Verfahren, das mithilfe gezielter Augenbewegungen die Verarbeitung belastender Erinnerungen unterstützt.

Bei schweren Symptomen - etwa Schlafstörungen oder Depressionen - kann vorübergehend eine medikamentöse Unterstützung helfen – jedoch immer in Kombination mit Psychotherapie, so die Ärztin. "PTBS ist kein unausweichliches Schicksal. Mit der richtigen Hilfe ist Heilung möglich."

Unterstützung ist ein wichtiger Baustein der Heilung. "Es hilft, nicht zu drängen, sondern einfach da zu sein, Sicherheit zu geben und geduldig zu bleiben", rät Beschoner. Auch sanfte Ermutigung zur Therapie und Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Hilfsangeboten könne man anbieten. Wichtig: Reizüberflutung sollte vermieden werden, da sie Symptome verschärfen kann.

Ob es nach belastenden Ereignissen zu einer PTBS kommt, hängt sehr von den Lebensumständen und vom Auslöser ab und ist "nicht die Regel". Zwar sind viele Menschen nach einem Trauma vielleicht immer wieder sehr traurig oder niedergeschlagen, wenn sie an das Erlebnis denken. Ihr Alltagsleben und Empfinden ist aber nicht nachhaltig beeinträchtigt. Zudem verblassen diese Gefühle oft mit der Zeit.

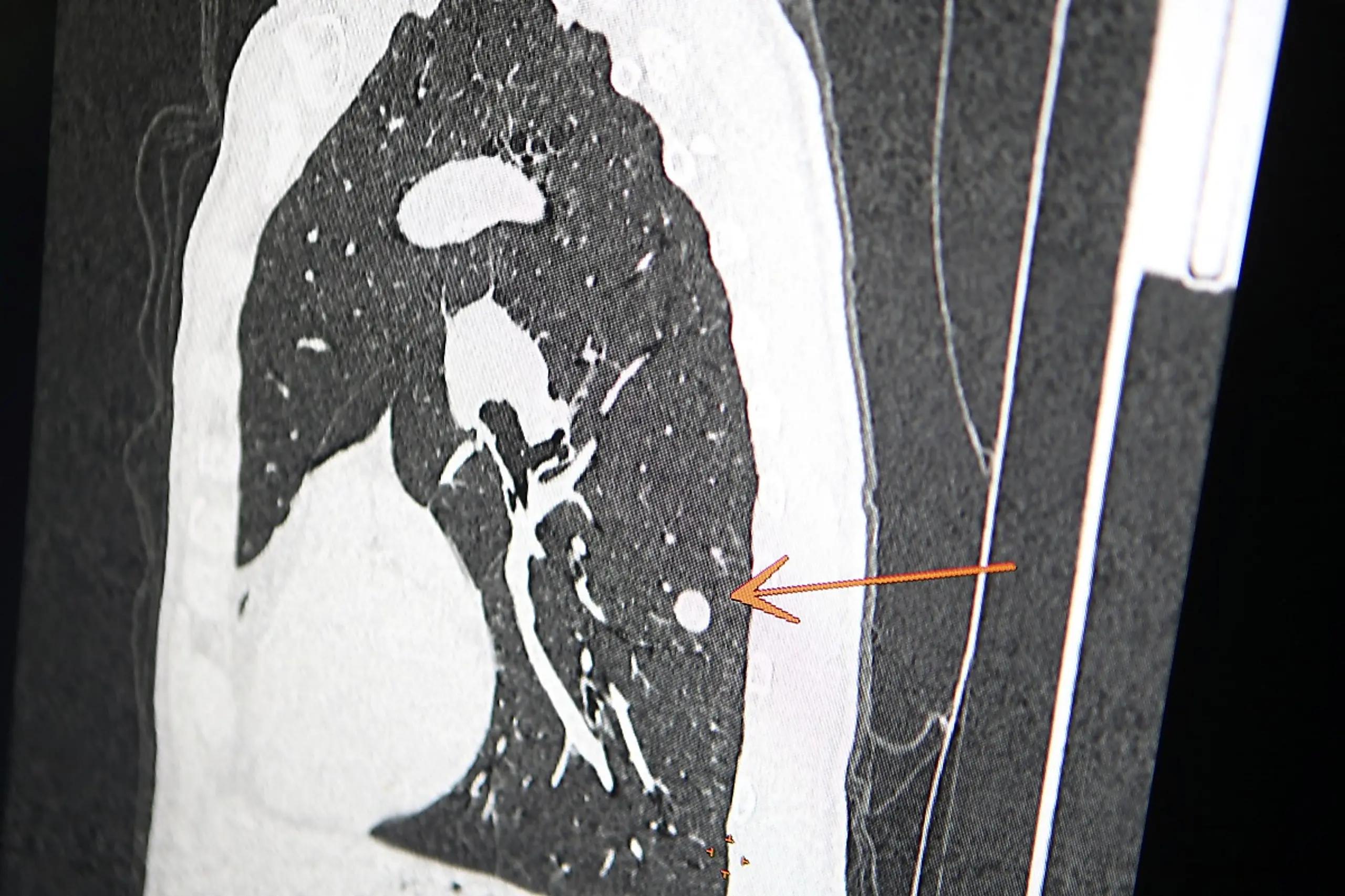

Eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln ungefähr 50 Prozent der Kriegs-, Vergewaltigungs- und Folteropfer, 25 Prozent der Opfer von Gewaltverbrechen, 20 Prozent der Soldatinnen und Soldaten nach Kampfeinsätzen und 10 Prozent der Menschen, die einen schweren Verkehrsunfall oder eine lebensbedrohliche Erkrankung hinter sich haben.

NIENBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA (dpa-tmn/Peter Steffen)/Peter Steffen