Es sind keineswegs nur die üblichen Verdächtigen wie Schokolade und Mehlspeisen, die viel Zucker enthalten: In den meisten industriell verarbeiteten Lebensmitteln ist die süße Zutat verborgen – mit enormen Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Folgen des versteckten Zuckers zahlen wir alle.

Worum geht es?

Süße Versuchung: Zucker verändert das Gehirn und löst erwiesenermaßen den Wunsch nach immer mehr davon aus. Die Nahrungsmittelindustrie setzt massiv auf Zucker, in Supermärkten sind Produkte ohne Zucker längst in der Unterzahl.

Warum betrifft uns das?

Zu viel Zucker ist ungesund, doch heute sind die süßen Kohlenhydrate nicht nur in Süßigkeiten und Getränken, sondern in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Das hat langfristig enorme Auswirkungen auf das Gesundheitswesen.

Und jetzt?

Eine Zuckersteuer in Großbritannien zeigt erste Erfolge, ist aber bei Experten umstritten. Damit allein wäre es ohnehin nicht getan – es gibt aber andere Möglichkeiten, sich selbst und die Gesellschaft vor zu viel Zucker zu schützen.

Die Folgen von zu viel Zucker

Hoher Zuckerkonsum wird nicht nur mit Diabetes, sondern auch mit Herzerkrankungen in Zusammenhang gebracht, wie aktuelle Studien zeigen. Es müsste schon ab der Kindheit gegengesteuert werden.

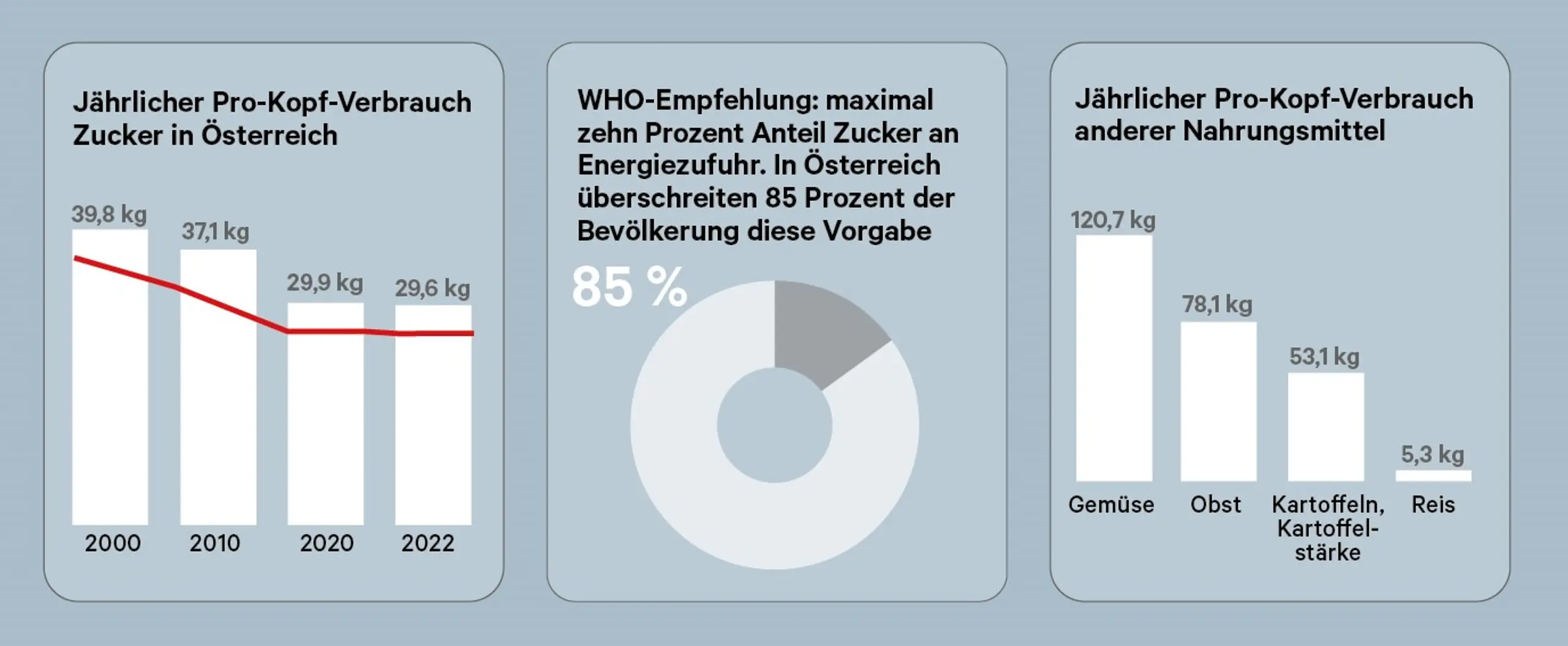

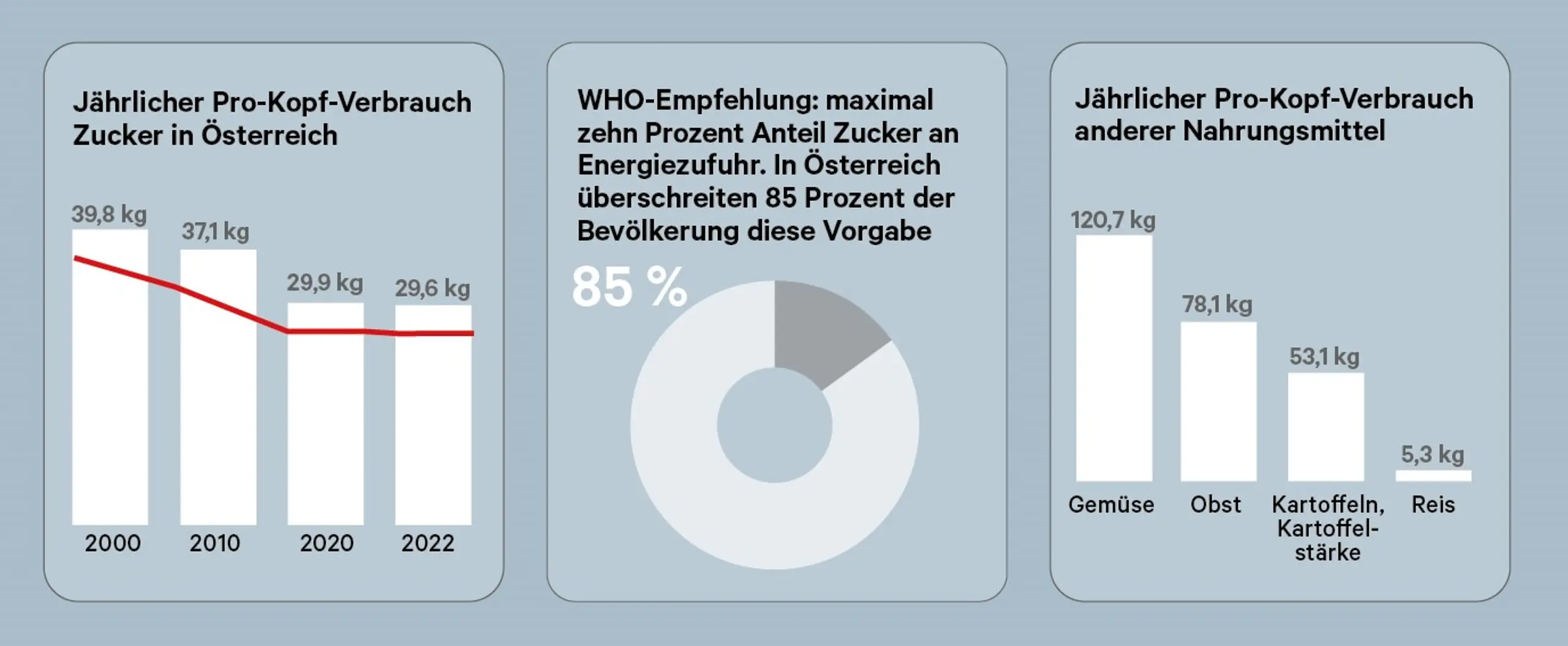

In den vergangenen 20 Jahren ist der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker in Österreich um rund zehn Kilogramm gesunken. Ist das der Beweis, dass wir uns immer gesünder ernähren? Keineswegs. Denn mit rund 81 Gramm Zucker pro Tag liegen die Österreicher noch immer deutlich über den Empfehlungen der WHO.

Der Weg der schrittweisen Reduktion sollte konsequent fortgesetzt werden, sagt Internist Friedrich Hoppichler vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg, Vorstand der vorsorgemedizinischen Initiative Sipcan. „Das ist neben den meist über Zucker aufgenommenen leeren Kalorien wichtig, weil Zucker im Körper die Ausschüttung des Hormons Insulin verursacht.“ Hoher Zuckerkonsum führt zu einer ständigen Erhöhung des Insulinspiegels, was wiederum zur Insulinresistenz führt, wodurch die Blutzuckerregulierung versagt.

Macht Zucker krank?

Zu viel Zucker kann Auswirkungen auf die Gesundheit haben. So spielt der Konsum zuckerhaltiger Getränke und Lebensmittel eine wesentliche Rolle bei Entwicklung von Fettleibigkeit (Adipositas). Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen hohem Zuckerkonsum und Herzerkrankungen, die das Risiko für Herzinfarkte erheblich erhöhen.

Eine aktuelle Meta-Studie unterstreicht das nochmals: Demnach steigt das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sobald ein Konsum von 25 Gramm Zucker pro Tag überschritten wird. Zudem könnten bestimmte Darmbakterien, die durch Zuckerkonsum gefördert werden, die Kalorienaufnahme steigern und Hungergefühle auslösen, obwohl der Körper ausreichend versorgt ist. Und es gibt Hinweise, dass hoher Zuckerkonsum das Risiko für Krebs erhöht, da Krebszellen Zucker zur Energiegewinnung nutzen. Bekannt ist, dass Diabetespatienten häufiger an Krebs erkranken, was diese Vermutung stützt.

Eine andere Studie zeigt, dass Zucker die Alterung von Zellen antreibt. Schon wenige Gramm Zucker reichen demnach, um den biologischen Prozess des Alterns zu beschleunigen. Fruchtzucker wiederum wirkt sich zwar nicht so negativ auf den Blutzuckerspiegel aus wie Haushaltszucker, dafür ist zu viel davon schlecht für die Leber – denn dort wird Zucker in Fett verwandelt, was in weiterer Folge weitere Organe verfetten lässt.

Ein Alarmzeichen

Adipositas nimmt bei Kindern und Jugendlichen zu. „Der Zuckerkonsum spielt dabei eine Rolle, wir liegen da über den Empfehlungen der WHO“, sagt Birgit Rami-Merhar, Leiterin der pädiatrischen Diabetologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der MedUni Wien.

Die langfristigen Folgen: Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und für Diabetes Typ 2, vor allem bei familiärer Vorbestimmung. Fast Food, hastiges Essen, keine gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie, Schulbuffets mit ungesunden, süßen Angeboten – das alles forciert den Zuckerkonsum.

Süß und fett im Duett

Die Kombination aus Zucker und Fetten hat besonders weitreichende Folgen: Gehirnprozesse spielen dabei eine entscheidende Rolle, Verhaltensänderungen sind nicht einfach.

Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln zeigt, wie Zucker und Fette das Gehirn verändern. Es war davor bekannt, dass fettreiche Ernährung den Metabolismus verändern kann, weil das Gehirn Signale aus dem Körper nicht mehr richtig interpretiert. Nun haben sich die Forscher angesehen, inwieweit es durch Zucker und Fett umprogrammiert werden kann. Dabei wurde die Ernährung von rund 50 gesunden und normalgewichtigen Probanden nicht zur Gänze umgestellt, sondern diese haben zusätzlich zu ihrer gewohnten Ernährung Puddings bekommen – der eine Teil erhielt Puddings mit hohem Fett- und Zuckeranteil, der andere welche mit hohem Proteinanteil.

Die erste Erkenntnis: Die prinzipielle Wahrnehmung ändert sich nicht, die Probanden konnten immer noch gut unterscheiden, wie süß oder fettig ein bestimmtes Essen war. Mit Hilfe von MRT-Untersuchungen wurde dann aber bewiesen, dass sich die Vorlieben für zuckerreiches und fetthaltiges Essen ändern, diese Nahrung wurde bevorzugt.

Änderung im Gehirn

„Das ist relevant, denn wenn sich Vorlieben ändern, ändern sich die Gehirnprozesse“, sagt Studienleiter Marc Tittgemeyer vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung.

Eine Rolle spielt dabei das sogenannte Belohnungssystem, das dopaminerge System im Hirn: Dopamin ist für die Fähigkeit des Gehirns verantwortlich, auf positives Feedback zu reagieren und eine Reihe von Prozessen zu aktivieren. Das Gehirn lernt demnach, belohnendes Essen – also Süßes und Fettes – zu bevorzugen. Die Lust auf Zucker und Fett wird quasi ins Gehirn eingeschrieben. Genau diese Kombination von Süßem und Fetten ist aus Sicht der Stoffwechselforschung von Bedeutung.

„Es gibt im Körper Sensoren, die Signale ans Gehirn vermitteln, dieses regelt dann unser Verhalten“, erläutert Tittgemeyer. Diese Signale sollten getrennt auftreten, um gut interpretiert werden zu können. Doch die Signale für Fett und Zucker landen gleichzeitig im dopaminergen Mittelhirn, das führt zu einer Verstärkung und wird als besonders starker Reiz empfunden. Anders gesagt: Die Kombination aus Fett und Zucker treibt uns besonders stark an.

Angriff auf die Leber

Die nicht-alkoholische Fettleber (NAFL) ist die weltweit häufigste Form der Fettleber und betrifft auch in Österreich viele Menschen – Schätzungen zufolge 25 Prozent der Bevölkerung; zunehmend sind auch übergewichtige Kinder davon betroffen.

Ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel führen zu Übergewicht, Insulinresistenz und erhöhten Blutfettwerten – Ursachen für die Entstehung einer Fettleber. Zuckerreich Lebensmittel und Getränke begünstigen die nicht-alkoholische Fettleber; speziell solche mit hohem Fruktosegehalt sind dafür verantwortlich.

Das Organ lagert Fett ein, was langfristig zu Fettleberentzündung, Leberzirrhose und sogar Leberkrebs führen kann. Weil oft keine spezifischen Symptome auftreten wird die Erkrankung meist erst durch Ultraschall und Bluttests erkannt. Helfen können gesunde Ernährung und mehr Bewegung, es gibt derzeit keine zugelassenen Medikamente gegen eine Fettleber.

© Getty Images

Die Zuckerverstecke

Was harmlos und gesund klingt, kann dennoch Zucker enthalten: Mit immer neuen Tricks und unverdächtigen Begriffen versucht die Industrie, potenzielle Dick- und Krankmacher zu verstecken.

Zucker überall

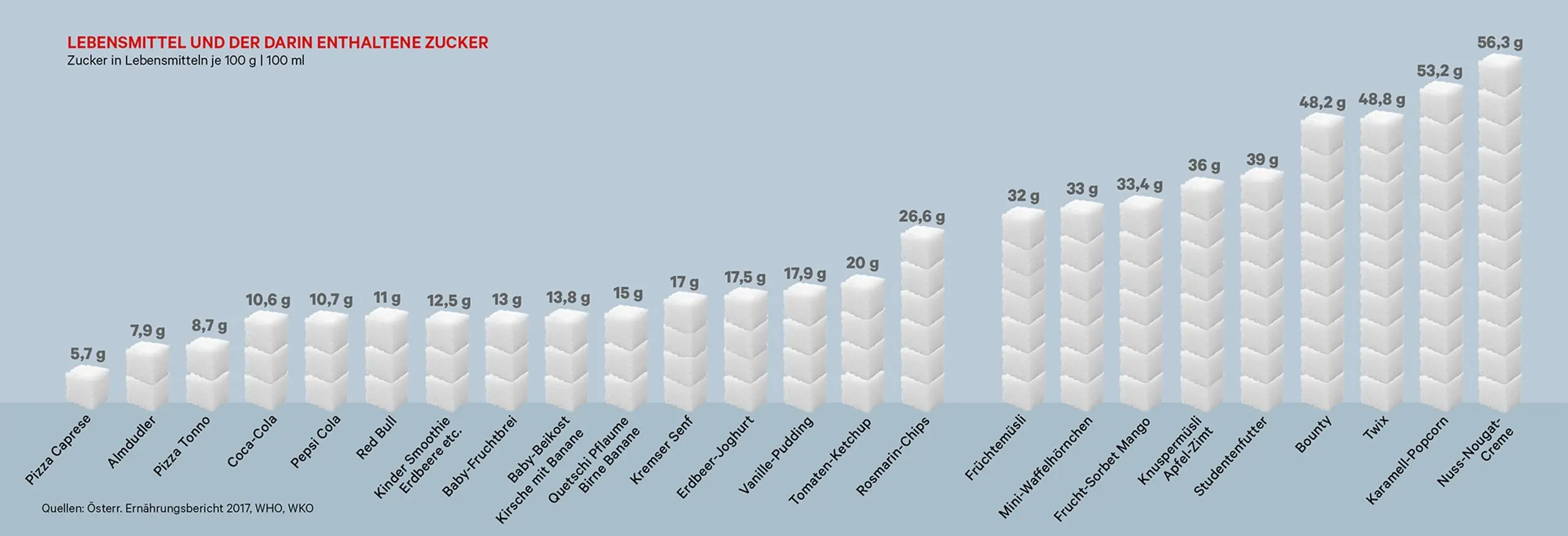

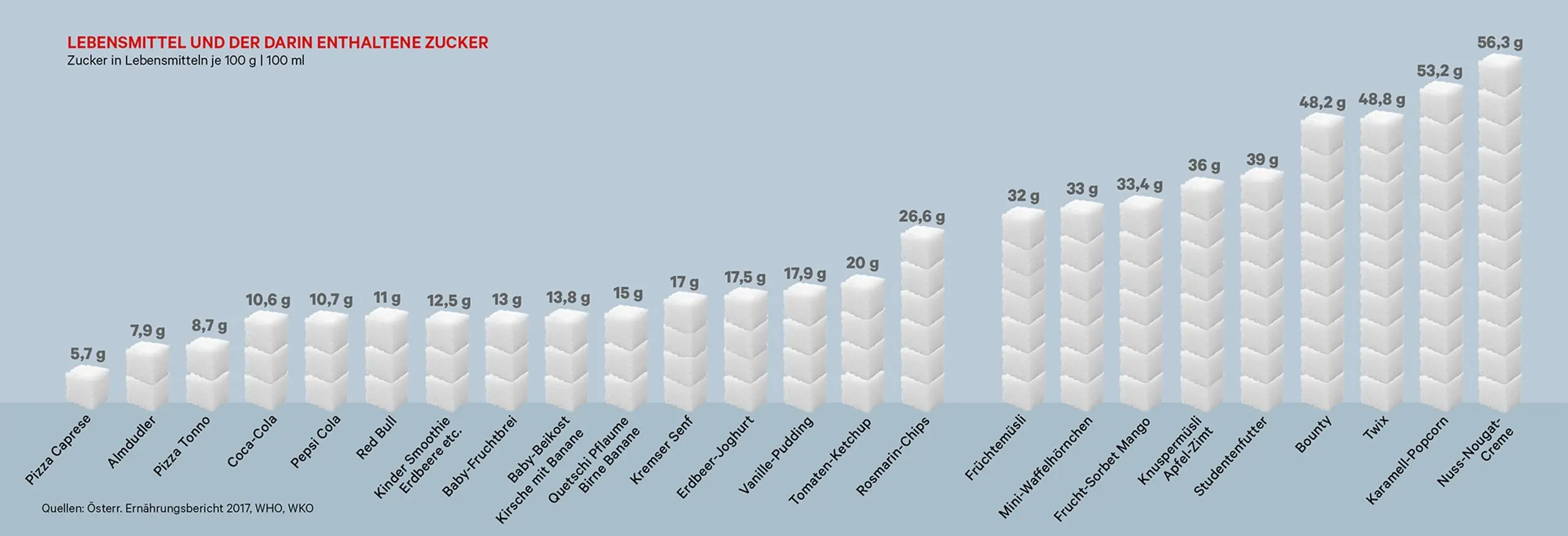

Das dicke Marmeladebrot beim Frühstück, der Eisbecher am Nachmittag, das Stück Torte am Abend, der Schokoriegel vor dem Fernseher – es ist uns durchaus bewusst, dass wir manchmal (oder mehr als manchmal) zuckerhaltige Lebensmittel genießen. Doch es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, die den Zuckerkonsum erhöhen. Zucker ist heute in einer Vielzahl von Nahrungsprodukten enthalten, die wir in Supermärkten kaufen oder im Restaurant bestellen. Besser gesagt: Darin versteckt – und das ist das Problem, denn wir sind uns nicht bewusst, wie viel Zucker wir konsumieren.

Die Mehrheit der industriell verarbeiteten Lebensmittel enthält Zucker, denn dieser ist mehrfach nützlich: Als Geschmacksträger sorgt diese Form von Kohlenhydraten für das gewisse Extra; außerdem macht Zucker Speisen haltbarer und sorgt für gute Verarbeitungsmöglichkeiten. Zucker versüßt der Nahrungsmittelindustrie das Geschäft.

Gut versteckt

Versteckter Zucker sei ein Problem, weil die Idee entstehen kann, dass man etwa mit Maissirup, Reissirup, Traubenfruchtsüße, Dextrose, Maltose, Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft gesünder süßt, bestätigt Friedrich Hoppichler. „Dabei verstecken sich hinter all diesen Begriffen, so wie im Haushaltszucker, die beiden Zuckerarten Glucose und Fructose.“ In der Regel sei es deshalb besser, direkt in der Nährwerttabelle zu kontrollieren, wie viel Zucker tatsächlich enthalten ist. „Und in Babynahrung sollte überhaupt kein Zucker zugesetzt werden.“

Trockenobst, Müsli, Grillsaucen, Joghurt, Brotaufstriche, Salatdressings, Gemüseprodukte wie eingelegte Gurken oder Rotkraut, Brot und Gebäck, Tiefkühlkost von Pizza bis Pommes, ja sogar in Babykeksen – in vielen dieser Produkte ist Zucker dabei, oftmals in erstaunlich hohen Anteilen. Vor einigen Jahren wurde ein deutscher Babykosthersteller sogar mit einem Preis für dreiste Werbelügen bedacht, weil er seinen Kinderkeks als „babygerecht“ bezeichnete, obwohl dieser zu rund 25 Prozent aus Zucker bestand.

Kein Einzelfall: Wer die Zutaten von Babynahrung studiert, stößt in vielen Fällen auf Zucker – oft an zweiter Stelle. Es kann dementsprechend frustrierend sein, im Supermarkt nach zuckerfreien Produkten zu suchen: Diese sind oftmals in der Unterzahl und selbst die „zuckerreduzierten“ Angebote helfen nicht, denn sie besagen nur eine Reduzierung gegenüber einem Vergleichsprodukt. Wer etwa Müsli mit (angeblich) „weniger Zucker“ und normale Cornflakes vergleicht, durchschaut die Marketingtricks der Hersteller. Auch der übermäßige Konsum „gesunder“ Fruchtsäfte ist nicht unbedingt gesund.

Viele davon enthalten mehr Zucker als Cola-Getränke oder Energydrinks; durch das Pürieren der Früchte gehen Ballaststoffe verloren, der Zucker gelangt rasch ins Blut. Milchprodukte sind zwar weniger süß geworden, enthalten im Schnitt aber noch immer mehr als elf Gramm Zucker pro 100 Gramm bzw. 100 Milliliter. Weil Milchprodukte in größeren Mengen konsumiert werden, steigt der Zuckerkonsum über empfohlene Werte, warnt die Initiative Sipcan, die Menschen an weniger Süße gewöhnen will.

36 Gramm Zucker je 100 Gramm enthält ein „Knuspermüsli Apfel Zimt“

50 Gramm Zucker je Tag ist die empfohlene Obergrenze je Person und Tag (das sind circa sechs Teelöffel) bzw. maximal zehn Prozent Anteil an der Gesamtenergiezufuhr

29,6 Kilogramm beträgt der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker in Österreich

Süße Geschäfte

Weltweit werden jährlich rund 178 Millionen Tonnen zentrifugierter Zucker erzeugt, das meiste davon aus Rohrzucker. Die größten Produzenten sind Brasilien, Indien, die EU, Thailand und China. Zu den weltweit größten Unternehmen zählt die deutsche Südzucker, die auch Großaktionär bei Österreichs einzigem Zuckerhersteller ist: Agrana betreibt Fabriken in Tulln und Leopoldsdorf sowie neun weitere Produktionsstandorte in Europa; insgesamt gibt es 55 Standorte weltweit.

Neben Zucker (bekannt ist vor allem die Marke „Wiener Zucker“) sind Stärkeprodukte und Fruchtzubereitungen die weiteren Geschäftsfelder des börsenotierten Unternehmens, das rund 9.000 Mitarbeiter beschäftigt. Inzwischen ist Zucker sogar das kleinste Segment. Trotz des herausfordernden Umfelds war der Gewinn von Agrana im Geschäftsjahr 2023/2024 deutlich gestiegen; heuer dürfte es aber schwieriger werden: Im ersten Quartal 2024/2025 gab es einen Gewinnrückgang.

Die EU ist nach Brasilien und Indien der weltweit drittgrößte Hersteller, in den letzten Jahren wurden die Anbauflächen für Zucker erweitert. Für die nächsten Jahre rechnen Analysten mit stabiler Produktion und Handel; die Preise sind auch von den zunehmend schwierigen Bedingungen durch den Klimawandel und Regierungsvorgaben abhängig.

Steuer auf Zucker

Ernährungs- und Diabetesexperten meinen, dass es für den Einzelnen schwierig bis unmöglich sei, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Es brauche Vorgaben und Anreize von Politik und Gesellschaft. Was bringen erhöhte Steuern für Produkte mit höherem Zuckergehalt?

Als Vorbild könnte Großbritannien dienen: Seit 2018 gilt dort eine Steuer auf Zucker in Erfrischungsgetränken, die je nach Zuckergehalt zwischen umgerechnet 20 bis 28 Cent je Liter beträgt. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zuckermenge, die Kinder durch solche Getränke zu sich nehmen, halbiert. Allerdings liege der Zuckerkonsum der Briten noch deutlich über den empfohlenen Werten, zumal die Steuer nicht für Milchprodukte oder Obstsäfte gilt.

In Österreich ist eine solche Zuckersteuer kein Thema. Würde die Steuer etwas bringen? „Alles, was edukativ wirkt, ist hilfreich – also auch eine Zuckersteuer“, sagt Birgit Rami-Merhar von der MedUni Wien. Hingegen sagt Sipcan-Vorstand Hoppichler, dass die britische Zuckersteuer zu Unrecht als Erfolg verkauft werde. „Wenn man sich die Daten im Detail ansieht, wird schnell klar, dass die großen Gewinner die Getränke- und Süßstoffindustrie sind.“

Die Steuer habe in Großbritannien bewirkt, dass sich der Anteil an süßstoffhaltigen Getränken und der Gesamtkonsum von Süßgetränken erhöht hat. „Gleichzeitig werden nur 20,8 Kilokalorien weniger Zucker aufgenommen und auch der Anteil übergewichtiger und adipöser Menschen ist seit Einführung der Zuckersteuer weiter deutlich angestiegen. Er sieht die dortige Zuckersteuer als „Mogelpackung“.

Wie entkomme ich der Zuckerfalle?

Es ist gar nicht so leicht, dem Zucker zu entkommen. Erste Schritte: verarbeitete Lebensmittel meiden und dem Light-Schmäh misstrauen.

Versteckter Zucker in vielen Produkten, süße Getränke, Mehlspeisen und gesüßte Snacks beim Fernsehen – die Versuchungen sind beinahe endlos. Wie schaffe ich es, meinen Zuckerkonsum zu reduzieren? Es ist nicht einfach, jahrelang aufgebaute Gewohnheiten zu ändern – zumal Studien wie die erwähnten zeigen, dass sich die Lust auf Süßes (vor allem in Kombination mit Fettem) ja ins Hirn eingebrannt hat. Und es spricht vieles dafür, dass Menschen mit einer Vorliebe für Süßes und Fettes zur Welt kommen oder es sehr früh erlernen.

Die aktuelle Forschung hat laut Marc Tittgemeyer vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung dazu zwei Theorien. Nummer eins: Die süße und fette Muttermilch prägt uns früh, auch weil sie mit starker körperlicher Nähe verbunden ist. Zweite Theorie: „Als sich unser Gehirn ausgebildet hat, konnten wir nicht einfach das Essen kaufen, sondern die Menschen haben in der Steppe gejagt“, erklärt Tittgemeyer. Daher musste möglichst viel eingespeichert werden, um in Zeiten des Mangels Reserven zu haben. Fettreiches Essen ist dafür effektiv, auch Süßes, etwa aus Früchten. Heute aber essen wir (viel) mehr davon, als nötig wäre.

Light als Ausweg?

Eine Antwort auf die Gier nach Zucker will ausgerechnet die Industrie selbst geben, die Konsumenten sonst mit viel Zucker füttert: Light-Produkte oder angeblich zuckerreduzierte Lebensmittel werden als gesunde Alternative angepriesen, die nicht dick macht. Inzwischen sind diese Inhaltsstoffe in vielfältigen Varianten vorhanden – von Xylit über Erythrit bis Isomalt. Chemisch gesehen handelt es sich dabei um Zuckeralkohole, sie haben weniger Kalorien und erhöhen den Blutzucker kaum. Allerdings können sie Darmprobleme wie Blähungen verursachen. Und immer mehr Studien bringen künstliche Süßstoffe wie Sucralose, Cyclamat oder Aspartam mit einem erhöhten Krankheitsrisiko beispielsweise für Diabetes Mellitus, Bluthochdruck oder Adipositas in Verbindung, warnt Friedrich Hoppichler.

„Gleichzeitig kann aber der Eindruck entstehen, dass diese Produkte gesünder sind als die zuckerhaltigen Varianten und man deshalb mehr davon konsumieren kann.“ Dabei sei bekannt, dass süßstoffhaltige Produkte noch süßer schmecken können, wodurch man sich langfristig an ein noch höheres Maß an Süße gewöhnt. „Hinzu kommt, dass unser Gehirn durch Süßstoffe zwar über die Zunge das Signal süß erhält, es aber aus dem Darm wegen des fehlenden Zuckers keine Rückmeldung an das Gehirn gibt.“ Dadurch könne es zu einer Kompensation mit anderen zuckerhaltigen Lebensmitteln wie Süßigkeiten kommen.

„Das Problem bei diesen Ersatzstoffen, selbst den pflanzlichen, ist die extreme Verarbeitung“, ergänzt Nina Milenkovics – die Grazer Apothekerin hat sich als Gesundheitsexpertin, die vor unangenehmen Wahrheiten nicht zurückschreckt, einen Namen gemacht. Auch sie sieht das Problem bei „zuckerfreien“ Produkten mit solchen Ersatzstoffen darin, dass dadurch das Gefühl entstehe, man könne Unmengen davon essen, ohne davon dick zu werden. „Es ist eine Gewöhnung an das Zuviel.“

Friedrich Hoppichler ist Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg sowie Vorstand der vorsorgemedizinischen Initiative Sipcan.

© BeigestelltFragen und Antworten zur Zuckerreduktion

Was hilft gegen den Heißhunger auf Süßes?

Langfristig zeigen solche Attacken, dass man zu wenig Eiweiß in seiner Ernährung verwendet. Kurzfristig hilft etwa Menthol, also etwa ein Kaugummi oder auch Zähneputzen.

Auch die Topinambur-Wurzel, etwa direkt auf die Mundschleimhaut aufgebracht, kann nützlich sein, meint Nina Milenkovics. Das totale Verbot ist aber auch schlecht, denn das macht es noch spannender. Besser selten das „Verbotene“ genießen als sich komplett zu kasteien. Und wenn schon Süßes, dann am besten gleich nach den Mahlzeiten.

Light-Getränke statt Getränke mit Zucker?

Es ist besser, ein Getränk mit Zucker zu trinken, aber dafür ganz wenig davon, sagt Milenkovics. Süßgetränke sollten eher die Ausnahme als die Regel sein.

Die Grazer Apothekerin und Gesundheitsexpertin Nina Milenkovics

Wie sieht es mit Sportgetränken aus?

Schon die Farben dieser angeblichen Sportgetränke sollten zeigen, dass man die Finger davon lassen sollte, sagt Milenkovics. Es gäbe ganz simple Elektrolytgetränke, die mehr bringen und gesünder sind. Und wenn schon, sollten diese vor dem Sport getrunken werden – und nicht danach, wenn man es sich auf der Couch bequem gemacht hat.

Was hilft gegen die Verwirrung im Supermarkt?

Maissirup, Maltose, Laktose – es ist nicht leicht, den Zucker im Produkt zu erkennen. Vieles davon klingt nett und harmlos, ist aber gar nicht so toll, sagt Milenkovics.

Das Gegenrezept: Vollwertige Nahrung verwenden und selbst kochen. Es ist ja ein Vorurteil, dass Fertigprodukte rascher fertig sind als Essen, das ich selbst zubereite. Und je mehr Inhaltsstoffe auf der Verpackung stehen, desto eher ist das ein Warnhinweis. Letztlich bräuchte es genaue Vorgaben, unter welchen Bezeichnungen Zucker angeführt werden muss, fordert Milenkovics entsprechende politische Weichenstellungen.

Birgit Rami-Merhar ist die Leiterin der pädiatrischen Diebetologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der MedUni Wien

© BeigestelltWie vermeide ich zu viel Zucker bei meinen Kindern?

Das frühe Gewöhnen an Zucker ist ein Problem, sagt Birgit Rami-Merhar. Wenn schon Kleinkinder sogenannten „Kindertee“ mit einem hohen Fructose-Anteil zu trinken bekommen, entwickeln sie früh das sogenannte Craving, also starkes Verlangen. Ebenso wichtig: Den Kindern beibringen, nicht nur nebenbei zu essen, etwa nicht im Stehen oder Gehen. Gemeinsam essen, gemeinsam kochen, bewusst einkaufen, Produkte hinterfragen – das sind Angewohnheiten, die schlechte Ernährungsgewohnheiten verhindern können; die Eltern sollten da ein Vorbild sein, auch was Bewegung und Beschränkung des Medienkonsums betrifft. Was ist mit Zwischenmahlzeiten? Werden zuckerreiche Lebensmittel wie Süßigkeiten, aber auch Getränke abseits einer Mahlzeit zwischendurch gegessen bzw. getrunken, bewirkt der Zucker besonders große Blutzuckerschwankungen, warnt Friedrich Hoppichler. Um diesen entgegenzuwirken, kann es aufbauend zu Heißhunger auf noch mehr Zucker kommen. Ein problematischer Kreislauf.

Ist Zucker eine Sucht?

Die Industrie wehrt sich gegen die Verwendung von Begriffen wie Sucht oder Abhängigkeit, wenn es um Zucker geht. Stoffwechsel-Experte Marc Tittgemeyer meint: Mit dem Begriff der Sucht müssen wir vorsichtig umgehen, weil dieser ist klinisch definiert. Es sei nicht möglich, Zucker etwa mit Opiaten gleichzusetzen.

Sieht man sich allerdings verschiedene Kriterien einer Sucht an, gelte das für Zucker ebenso wie für viele Drogen – etwa die Toleranzverschiebung oder der Gebrauch trotz des Wissens um negative Konsequenzen: Wir essen viel Süßes, obwohl wir die Folgen kennen. Bei Zucker haben wir keinen Entzug wie bei Heroin, aber es kann ein starkes aggressives Gefühl erzeugen, wenn wir Zucker wollen und keinen bekommen, sagt Tittgemeyer. Es gäbe also durchaus Kriterien, die sich bei Zucker und stofflichen Süchten in Deckung bringen lassen.