Um der dritthäufigste Krebsart vorzubeugen sind individuell angepasste Strategien ratsam.

Das Risiko, in jungen Jahren an Darmkrebs zu erkranken, ist bei einer familiären Vorgeschichte in Hinblick auf Darmpolypen bei Verwandten signifikant erhöht. Zu dem Schluss kommt eine neue Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen.

Vom Polypen zum Tumor

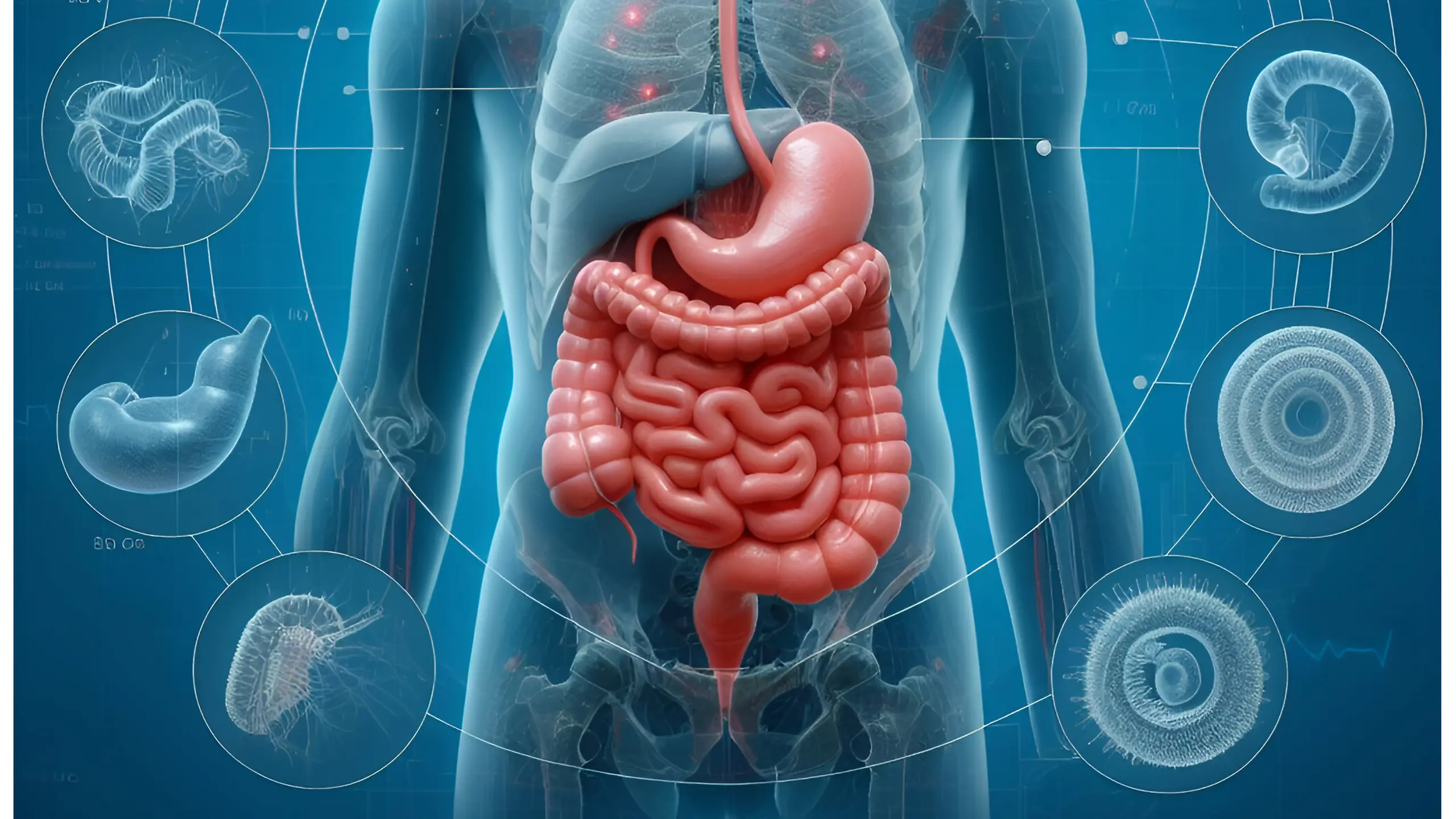

Angepasste Präventionsstrategien können laut den Wissenschaftlern eine Antwort auf dieses erhöhte Erkrankungsrisiko sein. Darmkrebs ist immerhin die dritthäufigste Krebsart und die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache weltweit. In der Mehrzahl der Fälle entstehen die Tumoren aus Darmpolypen.

Die Entwicklung vom Polypen zum Tumor dauert schätzungsweise zehn Jahre. Vorsorge-Darmspiegelungen und die Entfernung von Polypen senken sowohl die Häufigkeit als auch die Sterblichkeitsrate von Darmkrebs. In den vergangenen Jahren sind rund zwölf Prozent aller neuen Fälle von Dickdarmkrebs vor dem 50. Lebensjahr diagnostiziert worden, heißt es.

Vierfach höheres Risiko

Die Experten haben eine schwedische Datenbank genutzt, die mit elf Millionen Personen mit bekanntem Verwandtschaftsgrad die größte ihrer Art ist. „Wir haben festgestellt, dass Menschen ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko für Darmkrebs haben, wenn bei ihren Verwandten wiederholt Darmpolypen diagnostiziert wurden“, so Studienleiter Mahdi Fallah.

So habe jemand, der zwei oder mehr Verwandte ersten Grades mit wiederholter Diagnose von Polypen hat, ein 2,4-faches Gesamtrisiko und ein ungefähr vierfaches Risiko, bereits in jungen Jahren zu erkranken. Mehr personalisierte Strategien zur Früherkennung von Darmkrebs seien ratsam, die auf Personen mit einer familiären Polypengeschichte zugeschnitten sind.

KI optimiert personalisierte Krebsbehandlung

Nicht nur bei der Früherkennung, sondern auch bei der Behandlung von bereits Erkrankten sind personalisierte, auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Strategien, ratsam – nicht nur bei Darmkrebs. Hilfreich kann dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sein, wie Forscher:innen der Universität Duisburg-Essen, der Universität München (LMU) und der TU Berlin zeigen.

Basierend auf der Smart-Hospital-Infrastruktur des Universitätsklinikums Essen haben die Forscher:innen Daten aus medizinischer Vorgeschichte, Laborwerte, Bildgebung und genetische Analysen zusammengeführt, um die klinische Entscheidungsfindung zu erleichtern.

„Mithilfe moderner KI-Technologien, insbesondere erklärbarer KI, kurz xAI, können komplexe Beziehungen entschlüsselt und die Krebsmedizin deutlich stärker personalisiert werden“, verdeutlicht Frederick Klauschen, Direktor des Pathologischen Instituts der LMU.

Entscheidungsfindung wird nachvollziehbar

Die Experten haben die KI mit Daten von über 15.000 Patienten mit 38 verschiedenen soliden Tumorleiden trainiert. Dabei wurde das Zusammenspiel von 350 Parametern untersucht, darunter klinische Daten, Laborwerte, Daten bildgebender Verfahren und Gen-Tumorprofile. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wurden kürzlich in Nature Cancer veröffentlicht.

Das KI-Modell wurde erfolgreich anhand der Daten von über 3.000 Lungenkrebspatienten überprüft, um die gefundenen Wechselwirkungen zu validieren. Die KI kombiniert die Daten miteinander und ermittelt daraus eine Gesamtprognose für jeden einzelnen Erkrankten.

Als erklärbare KI macht das Modell seine Entscheidungsfindung für das behandelnde Personal nachvollziehbar, denn es zeigt, wie jeder einzelne Parameter zu dieser Prognose beigetragen hat, heißt es abschließend von den beteiligten deutschen Wissenschaftlern. (PTE)